コールセンターのお仕事は、一見楽そうに見えても実は大変な職種です。カスタマーハラスメント、厳しいノルマ、長時間の座り仕事による身体的負担など、様々な理由で「もう限界」と感じている方も多いでしょう。

この記事では、コールセンターで働く人が抱える悩みに共感しながら、退職代行サービスを使って即日で辞める方法を徹底解説します。

- コールセンター業務で多くの人が「辞めたい」と思うきっかけと、退職代行サービスが選ばれる理由

- 退職代行サービスの選び方と即日退職の具体的な手順

- 退職代行利用者の体験談と給料・退職金・法的問題に関するよくある疑問の解決法

1.コールセンターを辞めようと思ったきっかけ

コールセンターの仕事に就いたときは、安定した収入やシフトの柔軟さに魅力を感じたかもしれません。しかし、働き始めてみると、思い描いていた職場環境とは異なり、厳しい現実に直面することも多いでしょう。

コールセンターの離職率は非常に高く、『月刊コールセンタージャパン』によると、入社1年以内であるオペレーターの離職率が71%以上と答えた企業が全体の22%も存在しています。

さまざまな理由が積み重なり、「もう限界だ」と感じる人も少なくありません。では、具体的にどのような理由で辞めたいと思ったのでしょうか。

ハラスメントやクレーム対応に疲れた

コールセンターでの仕事は、毎日のように顧客のクレーム対応に追われることもあります。近年ではカスハラ(カスタマーハラスメント)が問題視されてはいますが、会社側が対策を取らない限り減ることはなく、精神的な負担が大きくなる一方です。

理不尽なカスハラに耐え続けることで、心身の疲労が蓄積していきます。「なぜこんな対応をされなければならないのか」と疑問を抱きながらも我慢し続けると、次第に「もうこれ以上続けるのは無理だ」と感じ、辞めることを考えるきっかけになるのです。

覚えないといけないことが多い

コールセンターの仕事は、取り扱う商品やサービスに関する知識を常にアップデートする必要があります。さらに、顧客対応マニュアルやシステムの操作方法など覚えることが多く、頭がいっぱいになりがちです。

新しいプロジェクトやキャンペーンが始まるたびに追加の知識が必要となり、日々の業務をこなすだけでも精一杯の状況で、さらに覚えることが増えていきます。業務をこなすたびにプレッシャーを感じてしまうと、辞めることを考える大きな要因となります。

研修制度が整っていない

コールセンターに入社後、研修制度が整っていないと実際の業務で戸惑うことが多くなってしまいます。上司や社員のサポートが不十分だと、自己流で仕事を進めるしかなくなり、ミスが増える原因にもなるのです。

「教えてもらえなかった」「質問しづらい雰囲気」など、仕事を覚える段階でのサポート不足により、常に不安を抱えながら業務を行うことになります。こうした状況が続くとストレスが溜まり、結果として退職を考えるきっかけになることもあります。

ノルマがきつい

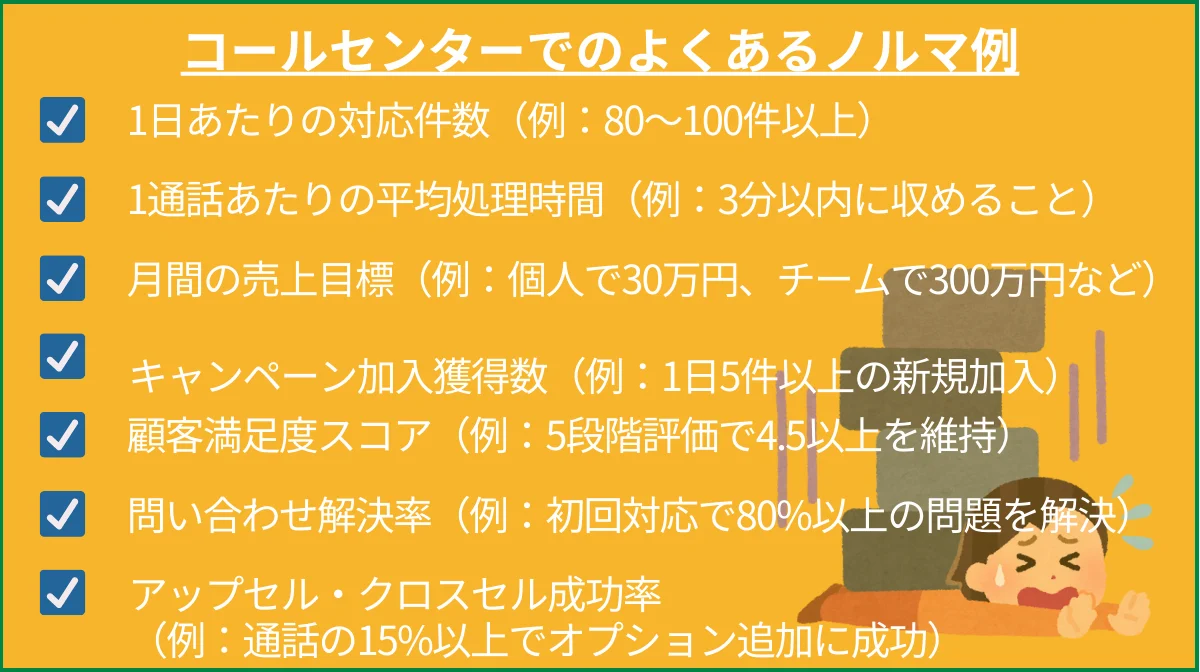

コールセンターで働く上で「ノルマがきつい」と感じる方がほとんどです。多くのコールセンターでは、1日の対応件数や売上目標など、厳しい数値目標が課せられます。

具体的なノルマの例としては以下のようなものが挙げられます。

特に営業やセールス関連の業務では、毎月の売上目標を達成するために、無理なトークを続けなければならない場面もあります。時には自分の良心に反するようなセールストークを強いられることもあり、精神的な負担は計り知れません。

ノルマによるプレッシャーが続くことで、精神的に疲弊してしまい、働くこと自体が苦痛に感じることが多く、結果的に、辞めようと思うきっかけになるのです。

長時間座ったままの姿勢がきつい

コールセンターの仕事は、デスクワークなので、座ったままの姿勢がきついと感じることが多いです。特に、1日中同じ姿勢でパソコンを操作しながら電話対応をするので、腰や背中、肩に負担がかかります。

休憩時間以外はほとんど席を離れることができず、トイレに行くタイミングさえも気を遣う環境です。座りっぱなしの状態が続くと、血行不良や疲労が蓄積しやすくなり、体の不調にもつながります。この体の負担が原因で、働く意欲が低下し、辞めるきっかけになるのです。

給与が良いから応募したけどそもそも電話が苦手

コールセンターの仕事は、給与が比較的良いと感じて応募する人も多いですが、実際に働いてみると、電話対応に苦手意識を感じることがあります。特に、電話でのコミュニケーションが苦手な人にとっては、1日中電話をかけたり受けたりする業務が大きなストレスになります。

「話すのが得意だから」と思って始めた人であっても、マニュアル通りの応対や感情をコントロールしながらの対応は想像以上に難しいものです。最初は給与に魅力を感じて頑張ろうと思っていても、電話が苦手だとストレスが溜まり、その結果、辞めたいと思うきっかけになるのです。

同じ業務の繰り返しで飽きてしまった

コールセンターの仕事は、基本的に同じ業務を繰り返すことが多いのが特徴です。電話を受けて顧客対応を行い、問題を解決したり、時には決まったセールストークを何度も繰り返すことになります。

このルーティンが続くと、特にクリエイティブな作業や新しい挑戦を求める人にとっては、単調さに飽きてしまうことが多いです。日々の業務に変化がなく、成長を感じられないと、モチベーションの低下につながります。

同じ内容を何度もこなすことが精神的な負担になり、モチベーションが低下し、辞めることを考える人が多くなるのです。

2.コールセンタースタッフが退職代行を選ぶ理由

近年、コールセンタースタッフが退職代行を利用して退職するケースが増えているのを知っていますか?ここからは、コールセンタースタッフが退職代行を選ぶ理由について紹介していきます。

自分から辞めることを伝えられなかった

コールセンターの職場では、上司や同僚との関係性が浅い場合が多く、退職を伝えること自体、ハードルが高く感じます。特に上司が厳しい性格だったり、これまでに退職を申し出た同僚が引き留められた場面を見ていたりすると、直接伝えることにさらに抵抗を感じるでしょう。

上司に対しては自分の意見を言うことが難しく、結果として「辞めたいけど言い出せない」という状況に陥ることがあるのです。こうした心理的ハードルを越えるための手段として、退職代行サービスを選ぶ人が増えています。

退職手続きが面倒・よく分からない

退職を決めたものの、手続きの手順が分かりにくいと感じる人も多いです。退職届の提出方法や有給休暇の消化、最終給与の受け取りなど、細かい手続きを理解するために退職代行を選びます。

特に初めての退職では、必要な手続きや書類について知識がなく、不安を感じることが多いものです。退職手続きに不安を感じるコールセンター勤務者にとって、退職代行を利用することで楽に辞められるというメリットがあります。

専門家がスムーズに手続きを進めてくれるという安心感は大きな魅力となっています。

会社の人と関わりたくない

退職の際には、上司や同僚と何度も話をする必要が出てきますが、その過程が億劫だと感じる人も多いです。特に、コールセンターのようにスタッフ同士の関係が密接な職場では、一度辞めたいと感じても周りの目が気になってしまい、退職を伝えづらい場合があります。

また、職場でのストレスや人間関係のトラブルが原因で退職を考えている場合は、なおさら関わりたくないと感じるでしょう。退職代行を利用すれば直接的なやり取りを避けることができ、ストレスなく退職が可能です。精神的に疲弊している状態では、こうした負担の軽減は非常に大きな魅力となります。

3.コールセンターを辞めたい人の退職代行サービスの選び方

退職代行サービスを選ぶ際に重要なポイントをご紹介します。失敗しない選び方を知ることで、スムーズな退職が実現できるでしょう。

弁護士が運営する退職代行と一般の退職代行の違い

退職代行サービスには、弁護士が運営するもの、労働組合が運営するもの、一般企業が運営するものの3つのタイプがあります。それぞれに特徴があるので、自分の状況に合ったサービスを選ぶことが重要です。

弁護士運営の退職代行

法的な保護が手厚く、トラブルが発生した場合も適切に対応してもらえる安心感があります。また、未払い賃金の請求や退職金の交渉などの金銭的な交渉も可能です。

ただし、料金は比較的高めになる傾向があり、24時間対応をしていないことも多いです。

労働組合運営の退職代行

労働組合法に基づいた団体交渉権を持っているため、会社と交渉する法的権限があります。金銭的な交渉も可能で、費用は弁護士運営よりも安価な場合が多いです。

ただし、組合費や入会金が必要なケースがあります。

一般の退職代行

料金が最も安価である場合が多いですが、法的な交渉権がないため、会社とのトラブルが発生した際の対応に限界があります。

単純な退職の意思伝達のみを希望する場合には十分ですが、複雑な問題がある場合には対応できないことがあります。

| 比較ポイント | 弁護士運営の退職代行 | 労働組合運営の退職代行 | 一般の退職代行 |

|---|---|---|---|

| 法的交渉権 | あり(弁護士法) | あり(労働組合法) | なし |

| 料金 | 高め(3〜10万円程度) | やや高め(2〜5万円程度) | 安価(2〜3万円程度) |

| トラブル対応力 | 非常に高い | 高い | 限定的 |

| 金銭交渉 | 可能 | 可能 | 原則不可 |

| 特徴 | 法的サポートが充実 | 会社への交渉力が強い | シンプルな退職のみで安価 |

料金体系と支払い方法をチェック

退職代行サービスを選ぶ際には、料金体系と支払い方法を必ず確認しましょう。明朗会計で、追加料金が発生しないサービスを選ぶことが重要です。

一般的な退職代行サービスの料金は2万円〜5万円程度ですが、弁護士が運営するサービスはそれ以上になることもあります。また、支払い方法にも注目してください。前払いのみのサービスもありますが、後払いに対応しているサービスであれば、経済的に余裕がなくても利用しやすくなります。

即日対応の可否を確認

「もう明日から会社に行きたくない」という緊急性の高い状況では、即日対応が可能かどうかも重要なポイントです。多くの退職代行サービスは即日対応を謳っていますが、実際の対応スピードには差があります。

また、連絡手段の多様性も確認しておきましょう。電話だけでなく、LINEやメールなど、自分が利用しやすい方法で相談できるサービスを選ぶと安心です。特に精神的に追い詰められている状況では、気軽に相談できる環境があることが重要です。

その他にも退職代行サービスの選び方と失敗しないためのポイントをまとめた記事をこちらで公開しています。

アフターフォローの充実度を見る

退職が決まった後のサポートも重要なポイントです。退職後の書類対応や、会社からの問い合わせに対する対応など、アフターフォローが充実しているサービスを選びましょう。

当社「セカステ」では、社会保険給付金と失業保険関連の相談も可能です。数十万円以上も受け取れる可能性のある社会保険給付金や失業保険金を受け取り損ねている事例もあるため、これらのアフターフォローにも力を入れています。

退職後の不安をできるだけ軽減できるよう、サービス選びの際はアフターフォローの内容を必ず事前に確認しておくことをおすすめします。

4.コールセンター勤務が退職代行で即日辞める方法

ここからは、具体的に退職代行を利用して即日で辞める方法について、「セカステ」を例にした流れをご紹介します。

まずは無料相談で悩みを共有

退職代行サービスを利用する第一歩は、無料相談から始めるのがおすすめです。今では多くの退職代行業者が公式LINEを持ち、気軽に相談をすることができます。相談は電話やLINEチャットで簡単に対応してくれるので、気軽に悩みを打ち明けられる点が魅力です。

私たち『退職代行セカステ』は、行政書士法人と連携しており、退職検討の悩みを抱えているコールセンター勤務の方の味方です。特にオペレーターはストレスに曝されやすい仕事なので、自分が退職すると上司や同僚に裏切者だと思われてしまうかも…と、なかなか退職のことを言い出せない方が多くいらっしゃいます。

私たちは、ご所属している企業と対等にコミュニケーションを行い、新しいキャリアを歩む勇気の必要な第一歩を並走させていただきます。

24時間365日対応できる体制を整えておりますので、サポート内容や料金などで気になることがございましたら、下記からLINE追加をしていただければ、私たちからLINEにてご連絡させていただきます!

▶︎退職代行セカステにLINEで無料相談してみる

依頼を決定し、必要な情報を提供

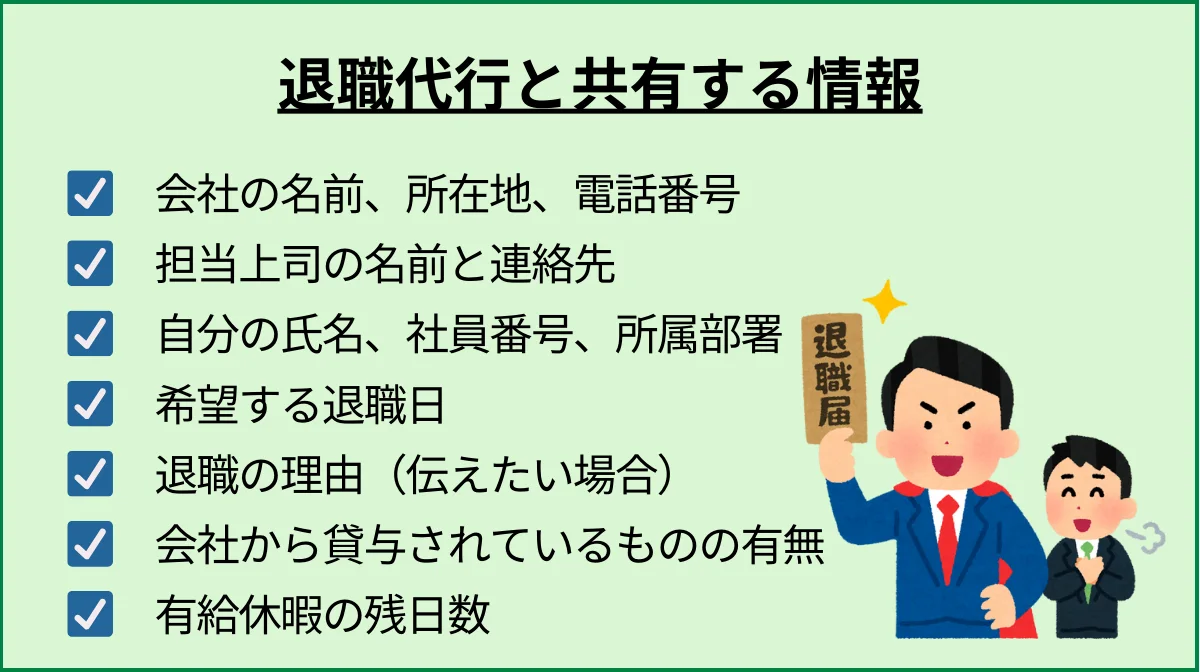

無料相談の後、サービスの利用を決めたら、正式に依頼手続きを行います。依頼をしたいと思ったら申し込みフォームに会社の詳細や自身の情報などの詳細を記入していきます。必要な情報は主に以下のとおりです。

ここで記入する情報は会社へ連絡するために必要な情報になるので、できる限り正確に記入するようにしましょう。情報が不足していると、退職手続きがスムーズに進まない可能性があります。

退職代行サービスが会社に連絡

必要な情報を提供した後は、退職代行サービスが会社に連絡を取ります。この連絡で、以下の内容が会社に伝えられます。

退職代行が企業に告げる内容

- 依頼者が退職の意思を固めていること

- 今後出社する意思がないこと

- 退職日の希望

会社からは様々な反応があるかもしれませんが、退職代行サービスがプロフェッショナルな対応で交渉してくれます。会社が引き留めを試みたり、直接話し合いを求めてきたりしても、退職代行スタッフが適切に対応してくれるので安心です。

ここで出社をしないことと退職したいことを伝えてくれ、退職日が決定したら無事退職成功です。

最終的な手続きの確認と完了

退職日が決まったら、最終的な手続きに移ります。

退職日が決定したら、依頼者は会社の指示により提出する退職届や返却物の対応をします。会社から貸与されていた制服、名札、保険証などは、指示に従って郵送などで返却します。

手続きに必要な書類の発行依頼などは退職代行が対応してくれますが、郵送の手続きは依頼者自身で行う必要があります。また、最終給与の振込日や退職金の支払いスケジュールなども確認しておくとよいでしょう。

もっと即日退職の具体的な手順を知りたい方はこちらの記事がおすすめです。

5.コールセンターを退職代行で辞めた人の体験談

実際に退職代行サービスを利用してコールセンターを辞めた方々の体験談をご紹介します。それぞれの事例から、退職代行の実際の効果や流れを知ることができます。

20代女性の体験談

オンラインショップのサポートセンターで働いていた20代女性の事例です。お客さんからのカスタマーハラスメントによるストレスが主な退職理由でした。

👤基本情報

- 雇用形態:アルバイト

- 退職までの期間:即日退職

- 有給消化:なし

- 料金:24,000円(税込)

お客さんからの厳しい言葉や理不尽な要求に日々ストレスを感じ、心が疲れてしまったというこの方は、辞めたいと思いつつも、直接伝える勇気がなく悩んでいました。

退職代行サービスを知り、利用したことでスムーズに退職することができ、心の負担が一気に軽くなったといいます。

退職後は、おしゃれなカフェで楽しくアルバイトをしていて、毎日笑顔でお客様の対応をしているそうです。環境を変えることで、働く喜びを再発見できた好例といえるでしょう。

30代女性の体験談

コールセンターで働いていた30代女性の事例です。自分よりも若い年代のスタッフが多く、話や雰囲気が合わず働きづらいことが主な退職理由でした。

👤基本情報

- 雇用形態:パート

- 退職までの期間:即日退職

- 有給消化:3日すべて消化

- 料金:12,000円(税込)

職場は自分より若いスタッフが多く、話が合わなかったり雰囲気に馴染めなかったりして、働きづらさを感じていたそうです。退職を申し出ても人手不足を理由に「もう少し考えて」と保留にされ、辞めるタイミングが見つけられず困っていました。

退職代行を利用したところ、迅速に対応してもらい、無事に退職することができました。退職後は在宅でできる事務の仕事に転職し、自分のペースでのびのびと働いているとのことです。「あのとき勇気を出して相談して良かった」と振り返っています。

30代男性の体験談

コールセンターで働いていた30代男性の事例です。クライアントや上司からの高いKPIや目標設定達成へのプレッシャーが主な退職理由でした。

👤基本情報

- 雇用形態:正社員

- 退職までの期間:即日退職

- 有給消化:12日すべて消化

- 料金:27,000円(税込)

センターのオペレーターからSV(スーパーバイザー)に昇進したときはやりがいを感じていたものの、クライアントや上司からの高い目標設定に追われ、次第にプレッシャーで心身ともに限界を迎えてしまったそうです。

退職を決意しましたが、直接辞める話をするのが精神的に負担だったため退職代行を利用しました。

結果、トラブルなく退職でき、「本当に助かりました」と語っています。退職後はしばらく自分を見つめなおしつつ、次の仕事をじっくり探す予定とのことでした。

6.コールセンターを退職代行で辞めたいと考える人によくある質問

コールセンターを退職代行で辞めたい人の中には、さまざまな疑問を抱えている方も多いでしょう。ここではよくあるQ&Aを3つご紹介します。

Q:先のシフトが決まっていても辞められますか?

A: 退職代行を使えば、退職と合わせて今後出勤しないことも伝えてくれるので、シフトが決まっていても辞められます。退職代行は会社とのやり取りを代行するため、直接対話せずに辞められます。

シフト制の職場では「次のシフトまで」と引き留められることも多いですが、退職代行サービスを利用すれば、そうした交渉から解放されます。法律上、退職の意思表示をした日から2週間後には退職できるため、会社側はそれ以上引き留めることはできません。

ただし、引継ぎなどで迷惑がかからないよう、可能な範囲で資料をまとめておくとよいでしょう。

Q:給料や退職金はちゃんともらえますか?

A: はい、法律上、退職代行を利用したからといって給料や退職金がもらえなくなることはありません。退職の方法に関わらず、働いた分の給料や規定された退職金を受け取る権利は保証されています。

最終給与は通常の給与支払日に振り込まれることが一般的ですが、会社によっては退職月の翌月になることもあります。また、退職金がある場合は、規定に基づいて支払われます。

もしすでに未払いの給与がある場合は、業者に支払いの交渉が可能か依頼前に確認しましょう。一般の退職代行サービスでは金銭交渉はできませんが、弁護士が運営するサービスであれば対応可能な場合があります。

Q:会社から訴えられたりしませんか?

A: 退職は労働者に法律で認められた正当な権利ですので、退職を理由に損害賠償を請求される心配はありません。会社は労働者の退職を止めることはできず、退職の意思表示から2週間後(または規定の期間後)には法律上退職が成立します。

ただし、業務の引き継ぎを全くしないまま辞めると職場に迷惑がかかり、「損害賠償しますよ」と脅される可能性はあります。こうした事態を避けるためには、引継ぎ事項はなるべく事前に書面やデータにまとめておき、職場に渡せるようにしておくとよいでしょう。

万が一、会社から不当な要求や脅しのような連絡があった場合は、退職代行サービスのアフターフォローに相談することで適切な対応方法をアドバイスしてもらえます。

7.コールセンターはもう卒業!退職代行ですっきり辞めて次のステージへ

コールセンターの仕事は精神的・身体的に負担が大きく、多くの方が限界を感じています。しかし退職を直接伝えることの難しさや手続きの不安から、踏み出せないケースも少なくありません。

退職代行サービスを利用すれば、専門家のサポートで即日退職が可能です。ほとんどの業者は無料相談から始められるので、新しい一歩を踏み出すために、まずは相談してみてください。