試用期間中に「もうこの会社、辞めたい…」と思うことは珍しくありません。しかし、即日で退職することは法的に可能なのか、どのような手順で進めるべきなのか悩む方も多いでしょう。

本記事では、試用期間中の即日退職を成功させるための7つの方法と注意点について、実践的なアドバイスをお届けします。

- 試用期間中の即日退職は法的には原則として2週間前の申し出が必要だが、会社との合意があれば可能

- 健康上の理由がある場合の診断書活用や退職代行サービスの選び方など、円満退職のための具体的な方法

- 即日退職に伴うリスクや退職後の社会保険手続きなど、知っておくべき実践的な注意点

1.試用期間中の即日退職は法的に可能なのか?

試用期間中に「今日で辞めます」と即日で退職することは、法的には原則としてできないことになっています。しかし、会社側との合意が得られれば可能な場合もあります。

まずは、試用期間中の退職に関する法的な側面を正確に理解しましょう。

試用期間中の退職に関する法律の基本

試用期間中の退職は、基本的には通常の退職と同じ法的ルールが適用されます。

試用期間とは、企業が新入社員の能力や適性を評価するための期間であると同時に、働く側も実際の業務や職場環境を体験して、自分に合っているかどうかを判断するための期間でもあります。

この期間中に「合わない」と感じて退職を決意すること自体は、法的に何ら問題はありません。むしろ、試用期間の本来の目的の一つと言えるでしょう。

ただし、退職の手続きやタイミングについては、法律で定められた一定のルールに従う必要があります。

民法で定められた「2週間ルール」とは

民法第627条第1項では、以下のように記されています。

第六百二十七条

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

参考元:e-GOV民法

これは平たく言えば、退職の申し出をしてから2週間は働く必要がある、ということです。

つまり、法律上は「今日で辞めます」という即日退職はできず、最低でも2週間の予告期間が必要になります。この規定は試用期間中であっても同様に適用されます。

ただし、この2週間のルールは、会社側が「すぐに辞めても構わない」と合意した場合は適用されません。会社との話し合いで即日退職が認められれば、法的には問題なく退職できることになります。

就業規則での退職規定の確認方法

会社の就業規則には、退職に関する独自のルールが定められていることが多いです。一般的には民法の2週間ルールより長い期間(1ヶ月前の申し出など)が定められていることもあります。

一般的な就業規則の確認方法

- 会社のイントラネットや社内ポータルサイトで閲覧する

- 人事部門に直接問い合わせる

- 入社時に配布された書類の中から探す

- 同僚や先輩社員に聞いてみる

特に注意すべき点は、試用期間中の退職に関する特別規定がないかどうかです。一部の企業では、試用期間中の退職については通常とは異なるルールを設けていることもあります。

就業規則は労働契約の一部を形成するものですので、これに反する形で一方的に退職することはトラブルの原因となる可能性があります。退職を考えた時点で、まずは就業規則を確認することをおすすめします。

2.試用期間中に即日退職する流れ

試用期間中に即日退職したい場合、適切な手順を踏むことで円満に進めることができます。以下では、試用期間中の即日退職の理想的な流れについて解説します。

直属の上司に退職意思を伝える

退職の第一歩は、直属の上司や人事担当者に退職の意思を伝えることです。試用期間中の場合、まだ配属されていない場合は人事部、すでに現場配属されている場合は直属の上司に伝えるのが一般的です。

退職の意思を伝える際は、まずはメールや口頭で「お話したいことがあります」と面談の時間を取ってもらい、プライバシーが確保される場所(会議室など)で直接伝えるのがベストです。この時、退職理由をしっかり準備しておくことがポイントです。理由が曖昧だと、引き留められた際に断りづらくなります。

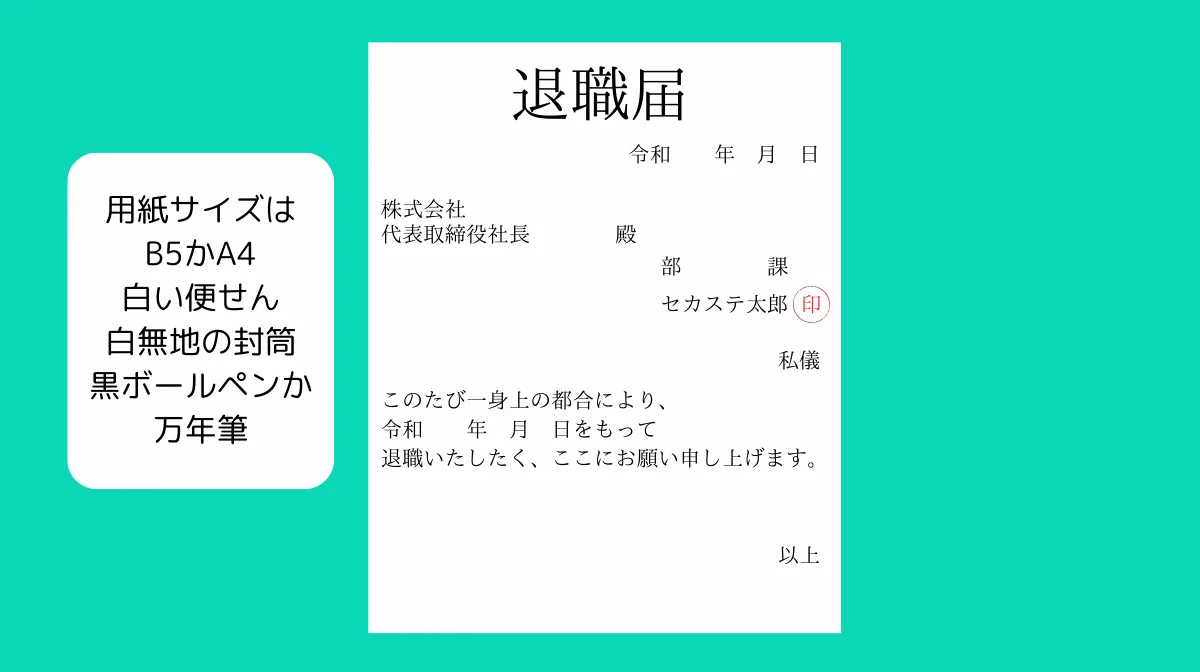

退職届を提出する

退職の意思を口頭で伝えた後は、正式に退職届を提出します。退職届は簡潔に退職の意思と希望する退職日を記載した書面です。

退職届の基本的な書き方

- 宛名(会社名と代表者名)

- タイトル「退職届」

- 退職したい旨と退職希望日

- 簡潔な退職理由(詳細は不要)

- 日付と署名

退職届は手書きでも印刷したものでも構いませんが、必ず自筆の署名と捺印をするようにしましょう。

出社している間に引き継ぎ資料を作成する

例え試用期間中の短い期間であっても、円満退職のためには自分が担当していた業務の引き継ぎをしっかり行うことが大切です。すでに何らかの業務を任されている場合は、その内容を整理した引き継ぎ資料を作成しましょう。

引き継ぎ資料に含めるべき内容

- 担当業務の一覧とその進捗状況

- 業務の進め方や手順

- 重要な連絡先やアクセス情報

- 定期的なタスクとそのスケジュール

- 注意点や気をつけるべきポイント

引き継ぎをしっかり行うことで、会社に迷惑をかけずに退職できるというメリットがあります。

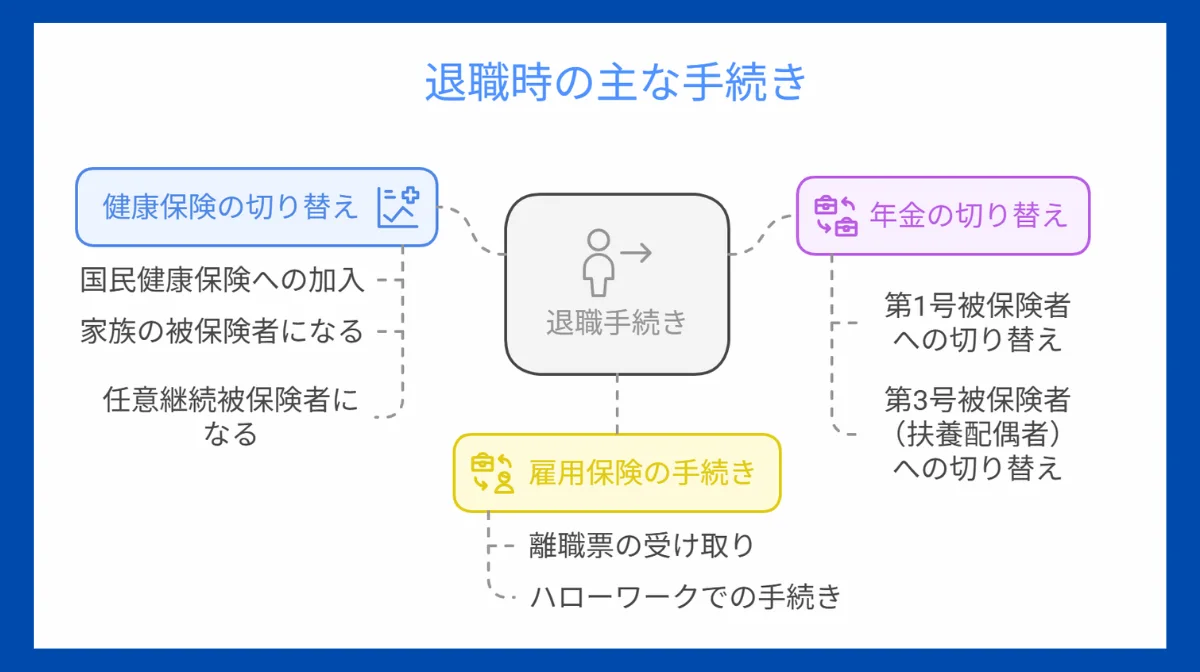

社会保険や年金などの切り替えの手続きを行う

退職が決まったら、社会保険や年金などの公的な手続きも必要です。これらの手続きは退職後すぐに行わないと、健康保険の資格喪失など様々な問題が生じる可能性があります。

これらの手続きは、会社から交付される「離職票」や「健康保険資格喪失証明書」などの書類が必要になることが多いため、忘れずに受け取るようにしましょう。試用期間中の退職でも、これらの手続きは必須です。

3.試用期間中に即日退職を考える5つの主な理由

試用期間中に即日退職を考える理由は人それぞれですが、多くの場合いくつかの共通したパターンがあります。自分の状況がどれに当てはまるか確認してみましょう。

業務内容と説明されていた内容のギャップが大きかった

最も多い理由の一つが、入社前に説明されていた業務内容と実際の仕事内容とのギャップです。

例えば、「企画職」として採用されたにもかかわらず、実際は単純な事務作業ばかりを任されるといったケースが挙げられます。このようなギャップは、正確な情報提供がなされなかった「求人詐欺」的な状況から、単なる認識の相違まで様々です。

いずれにしても、期待していた仕事ができないという状況は、モチベーション低下や将来のキャリア形成への不安につながりやすいでしょう。

人間関係や職場環境の不一致

職場の人間関係や社風が自分に合わないと感じることも、即日退職を考える大きな理由となります。例えば、強い上下関係がある職場、過度な残業が当たり前の環境、ハラスメントが放置されている状況などです。

特に心理的安全性が確保されていない職場環境は、メンタルヘルスに悪影響を及ぼすリスクがあります。自分の価値観と会社の文化が大きく異なる場合、無理に適応しようとするよりも、早めに見切りをつけることも一つの選択肢と言えるでしょう。

体調不良やメンタルヘルスの問題

新しい環境でのストレスや過度な業務負担により、身体的・精神的な不調を感じることも少なくありません。特に、睡眠障害、食欲不振、不安症状などが現れた場合は注意が必要です。

健康を損なってまで仕事を続けることは得策ではありません。体調不良やメンタルヘルスの問題が生じている場合、一度仕事から離れて回復を優先することが長期的には良い結果につながることもあります。

キャリアプランを再考したい

入社してみて初めて「この仕事は自分の将来のキャリアプランに合わない」と気づくケースもあります。スキルアップの機会が限られている、業界の将来性に不安がある、自分の強みや関心と業務内容がマッチしていないなどの理由から、キャリアの方向性を再検討することは重要です。

「もったいない」という理由だけで続けるより、思い切って方向転換することが長期的には賢明な選択となることもあるでしょう。

別の魅力的な就職先からのオファーがあった

試用期間中に、より条件の良い他社からの内定やオファーを受けるケースもあります。給与、福利厚生、勤務地、業務内容など、総合的に見て魅力的な条件が提示された場合、転職を検討するのは自然なことです。

このような状況では、現職の試用期間中というタイミングは、むしろ双方にとって負担の少ない形で別れるチャンスと捉えることもできます。

4.試用期間中の即日退職に伴う4つのリスクと対処法

試用期間中の即日退職には、いくつかのリスクが伴います。これらを事前に理解して適切に対処できるようにしておきましょう。

会社との関係が悪化する

即日退職は会社側にとって予期せぬ事態であり、人員計画や業務遂行に支障をきたす可能性があります。そのため、会社との関係が悪化するリスクは避けられないでしょう。

対処法

- 退職の意思を伝える際は、感謝の気持ちを忘れずに丁寧に対応する

- 可能な限り引き継ぎをしっかり行う

- 退職理由を感情的ではなく客観的に説明する

- 無理のない範囲で会社側の要望に応える姿勢を見せる

会社との関係悪化を完全に避けることは難しいかもしれませんが、誠意ある対応により、悪印象を最小限に抑えることはできます。特に中小企業や特定の業界では人脈が重要なため、できるだけ円満な退職を心がけましょう。

社会保険や給与に関するトラブルの可能性

即日退職の場合、社会保険の切り替えや給与計算などの手続きが通常のプロセスで行われないリスクがあります。具体的には、健康保険の資格喪失手続きの遅れや、給与の未払い、残業代の計算ミスなどのトラブルが考えられます。

対処法

- 退職時に受け取るべき書類(離職票、源泉徴収票など)を確認しておく

- 健康保険証や社員証など、会社の貸与物の返却を確実に行う

- 最終給与の支払日と振込予定額を確認しておく

- 社会保険の切り替え手続きを自分でも把握しておく

不安な点があれば、退職時に人事担当者に直接確認した方がいいです。また、給与明細や労働時間の記録など、必要な書類は自分でも保管しておきましょう。

次の就職活動でネガティブなイメージを持たれる

試用期間中の即日退職は、次の就職活動において「すぐに辞める人」というネガティブなイメージを持たれるリスクがあります。特に履歴書に短期間の勤務経験を記載する場合、面接で詳しく理由を質問されることは避けられません。

対処法

- 退職の理由を建設的に説明できるよう準備しておく

- 短期間での退職を前向きな学びや気づきとして捉える姿勢を示す

- 次の就職先選びでは慎重に企業研究を行い、同じ失敗を繰り返さない

- 面接では自分がどのような環境で活躍できるかを明確に伝える

採用担当者は「この人はまたすぐに辞めないか」という懸念を持つため、その不安を払拭できるような説明が求められます。過去の経験からの学びと、将来への明確なビジョンを示すことが重要です。

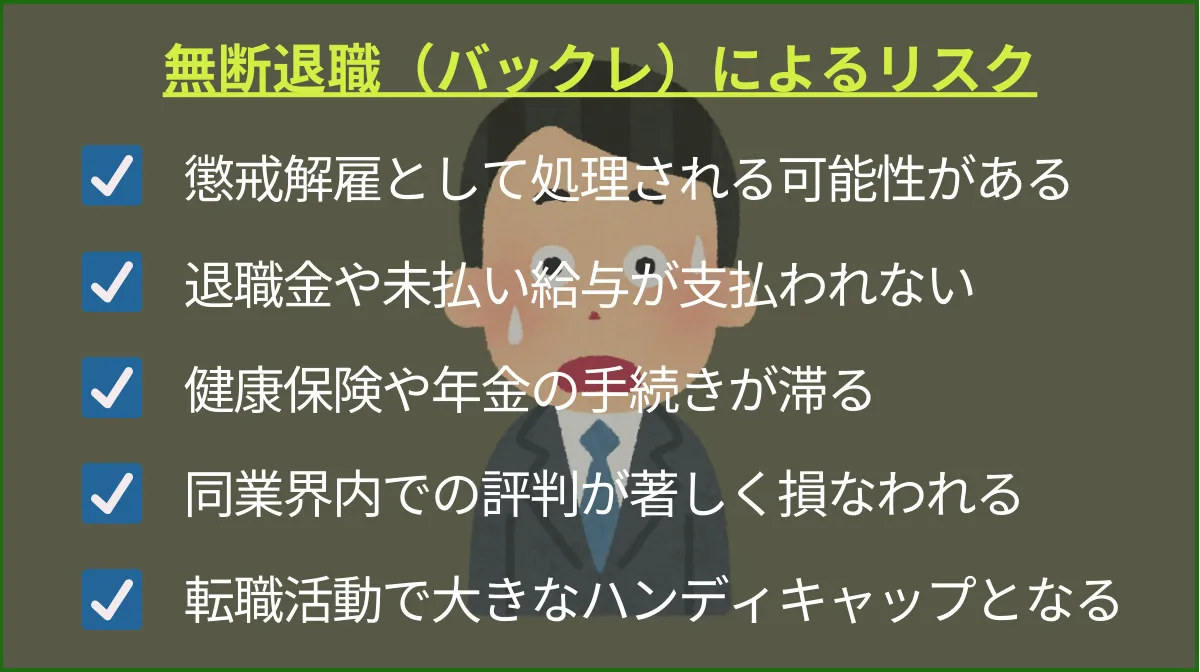

無断退職(バックレ)した場合の深刻な問題点とは

最も避けるべき退職方法が「バックレ」と呼ばれる無断退職です。連絡を一切取らずに出社しなくなる行為は、様々な深刻な問題を引き起こします。

対処法

どんなに辛い状況でも、無断退職だけは避けましょう。最低限、メールや電話で退職の意思を伝え、必要書類の郵送などについて調整することが重要です。

精神的に限界を感じる場合は、家族や友人に協力を求めたり、退職代行サービスを利用したりする方法もあります。

5.試用期間中の即日退職を成功させるポイント

試用期間中に即日退職を成功させるには、いくつかの重要なポイントがあります。ここでは、特に効果的な二つの方法について詳しく解説します。

健康上の理由がある場合は診断書を活用する

健康上の問題が退職理由である場合、医師の診断書を取得することで、即日退職が認められる可能性が高まります。会社側も従業員の健康問題については慎重に対応せざるを得ないためです。

診断書があることで、法律や就業規則の規定を超えて、人道的な配慮から即日退職が認められるケースも少なくありません。ただし、診断書の取得は実際に健康上の問題がある場合に限ります。虚偽の申告はNGです。

退職代行サービスを活用する

直接会社と交渉するのが精神的に難しい場合や、円滑な退職交渉に自信がない場合は、退職代行サービスの利用も選択肢の一つです。退職代行サービスとは、あなたに代わって会社に退職の意思を伝えるサービスです。

退職代行サービスは、パワハラやモラハラなどの深刻な問題がある職場環境や、強い引き留めが予想される場合に特に有効な選択肢となります。

しかし、サービスの中身にはさまざま特徴があり、どのような種類があるのかを理解しておくことが、自分に合う退職代行を選ぶ秘訣です。私たち編集部が誰にでもわかりやすいようにまとめた「退職代行」の記事はこちらからご確認できます。

6.試用期間中に即日退職したい方向けの退職代行サービス3選

試用期間中に即日退職を考えている方には、退職代行サービスの利用が効果的な場合があります。ここでは、おすすめの退職代行サービスを3つ紹介します。

セカステ|行政書士と元労務担当ががっちりサポート

セカステは、幅広い退職のお悩みに対応し、24時間365日サポートを提供する退職代行サービスです。特に試用期間中の退職にも強みを持っています。

サービスの特徴

- キャンペーン価格で通常26,800円のところ、5,000円引きの21,800円(税込)で利用可能

- 株式会社が運営し、元労務担当者が対応する信頼性の高いサービス

- 行政書士監修で退職届の作成も代行可能

- 退職できなかった場合の全額返金保証付き

- LINEでの無料相談と24時間サポート体制 社会保険給付金や失業保険に関する相談も可能

セカステの最大の強みは、退職代行による業務だけでなく、退職後のアフターフォローまで含めた総合的なサポートにあります。特に、社会保険給付金や失業保険関連の相談にも対応しており、退職後の生活をスムーズに移行できるよう支援してくれます。

精神的な負担を軽減しながら、新しいキャリアへの第一歩を踏み出したい方に特におすすめのサービスです。

退職代行ネルサポ|労働組合だから実現する安心の退職サポート

退職代行ネルサポは、労働組合として活動する退職代行サービスで、会社との交渉が可能という大きな強みを持っています。試用期間中の退職にも対応しており、様々な退職シーンをサポートしています。

サービスの特徴

- 通常24,000円の料金設定(リピーター割引あり)

- 労働組合のため、会社との直接交渉が可能(団体交渉権あり)

- 弁護士監修で法的にも安心

- 退職成功率100%の実績

- 24時間体制での無料相談

- 退職後も回数無制限で無料相談が可能

- 全額返金保証付き

- クレジットカード・銀行振込対応

退職代行ネルサポの最大の特徴は、労働組合として活動しているため、弁護士法に抵触することなく会社と直接交渉できる点です。これにより、有給休暇の消化や未払い賃金の請求など、一般的な退職代行では対応できない交渉も可能になります。

また、人事のプロが対応するため、円満な退職を実現できるノウハウが蓄積されています。試用期間中の退職でもスムーズに対応してくれる信頼性の高いサービスです。

弁護士法人若井綜合法律事務所|法律のプロだからできる安全確実な退職サポート

弁護士法人若井綜合法律事務所は、退職代行サービスを提供する法律事務所として、法的専門知識を活かした確実な退職サポートを行っています。試用期間中の退職でも、法的な観点からトラブルを未然に防ぎます。

サービスの特徴

- 基本料金は50,000円(税抜)で、退職完了まで追加費用なし

- 弁護士5名、司法書士1名のチームで対応する安心感

- 退職だけでなく、残業代請求や損害賠償請求への対応も可能

- 原則即日対応、夜間対応も可能 メール・LINE・電話での24時間無料相談受付

- 退職に関連した様々な法的トラブルへの対応も可能(別契約)

- 東京を拠点に全国対応

弁護士法人若井綜合法律事務所の最大の強みは、法律の専門家ならではの対応範囲の広さと安心感です。一般的な退職代行サービスでは対応できない、未払い賃金の請求や会社からの損害賠償請求への対抗など、法的トラブルに発展した場合でも継続して対応が可能です。

また、弁護士からの退職申し入れは会社側も真摯に受け止めるため、スムーズな退職につながる確率が高いのも特徴です。試用期間中の複雑な退職ケースや、トラブルの可能性がある場合に特におすすめのサービスです。

退職代行サービスは、他にも多くのサービスがございます。

私たち編集部が2024年12月にリサーチした80個近い退職代行サービスの中から厳選した、「おすすめの退職代行サービス10選」はこちらからご確認できます。

7.試用期間中の即日退職で退職代行利用したいときよくある質問(FAQ)

試用期間中の退職代行サービス利用を検討している方から多く寄せられる質問とその回答をまとめました。

試用期間中の退職は履歴書に書く必要がある?

試用期間中の短期間の勤務経験は、状況によって履歴書への記載を省略できます。特に1ヶ月未満の場合は記載しないケースも多いです。空白期間ができると面接で質問される可能性がありますが、正直に状況を説明するのがベストです。

長期間の空白を避けたい場合は「〇〇株式会社(試用期間中退職)」と記載する方法もあります。自分のキャリアをどう表現するかは、ある程度自由に決められます。

試用期間中の退職で損害賠償請求されることはある?

試用期間中の退職で損害賠償を請求されるケースは稀ですが、特別な研修費用がかかっている場合や就業規則に違約金条項がある場合は注意が必要です。ただし、一般的に「試用期間中に退職したから」という理由だけで賠償が認められることはほとんどありません。

労働者には退職の自由が原則として保障されています。万が一請求された場合は、すぐに支払わず弁護士や労働組合に相談しましょう。

有給休暇は試用期間中でも使える?退職時に消化できる?

労働基準法では、雇用開始から6ヶ月勤務し8割以上出勤した労働者に10日間の年次有給休暇が付与されるため、通常の試用期間(3ヶ月程度)では有給休暇は付与されていません。

ただし会社独自の制度として試用期間中から付与している場合や前職からの継続雇用とみなされる場合、試用期間が6ヶ月以上ある場合は例外です。有給休暇が付与されている場合、退職時の消化も法律上は可能です。

試用期間中の退職は電話やメールでも可能?

法律上、退職の意思表示に特定の形式は定められていないため、電話やメールによる退職の申し出も有効です。ただしトラブル防止のため、

- 電話やメールで伝えた後、書面(退職届)も提出する

- 送信記録や受信確認が残る手段を使う

- 会社の就業規則に退職方法が明記されている場合はそれに従う

以上のことをおすすめします。試用期間中は面談での申し出が難しい場合も多く、電話やメールでの申し出も広く理解されています。

8.試用期間中の即日退職は円満になるように進めよう

試用期間中の即日退職は、適切な対応と準備によって円満に進めることができます。法的な理解を深め、退職理由を明確にし、必要に応じて専門サービスを活用することがポイントです。どんな状況でも、自分の健康とキャリアを最優先に考えた選択をすることが大切です。

この記事が、より良い職場環境とキャリアを見つける一助となれば幸いです。