仕事のストレスや人間関係の悩みから、「もう会社に行きたくない」「今すぐ仕事をバックれたい」と思うことはありませんか。

衝動的に仕事をバックれるという選択は、一時的な解決策に見えても、長期的には多くの問題を引き起こす可能性があります。正式な退職手続きを踏まずに突然出社しなくなる「バックれ」はリスクがあるので注意が必要です。

- 仕事をバックれるとどんなリスクが生じるのか(懲戒解雇、損害賠償請求など)

- バックれたい気持ちを感じたときの具体的な対処法

- 精神的ストレスを最小限に抑えて、正しく退職する手順とテクニック

バックれることと正式な退職の大きな違いは、「手続きを踏むか踏まないか」です。退職は労働者の権利として法律で保障されているものですが、バックれは一方的に連絡を断ち、責任から逃れようとする行為です。

適切な手続きを踏まず仕事に行かない、いわゆるバックれにはどんなリスクがあるかさっそく見ていきましょう。

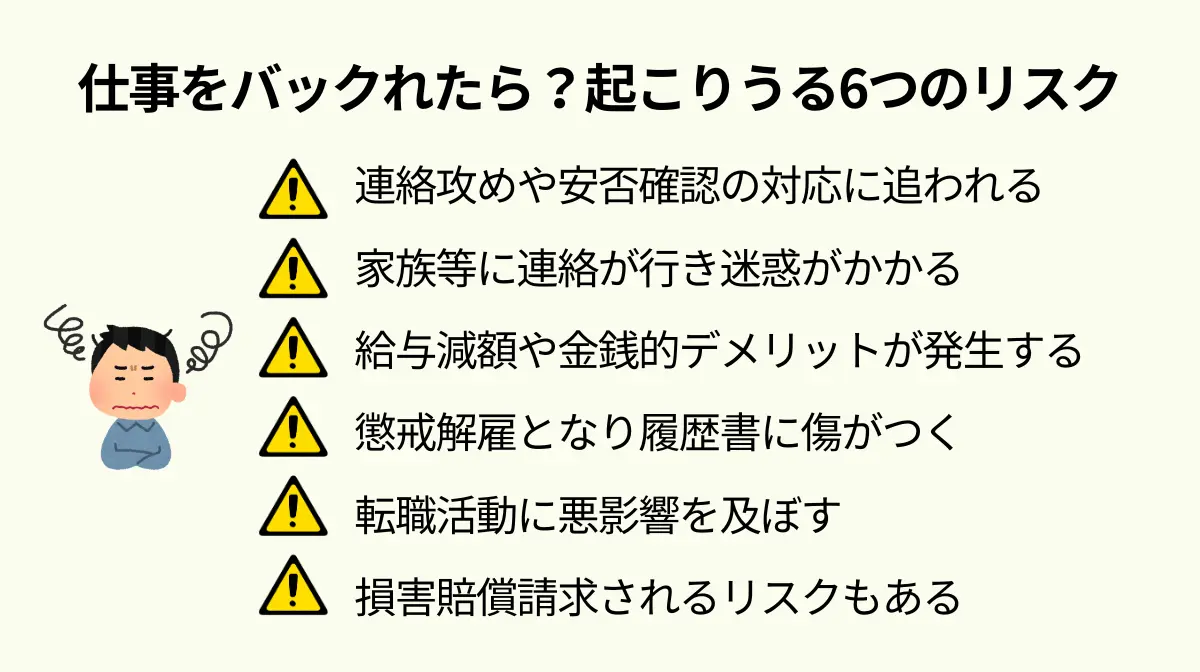

1.仕事をバックれるとどうなる?6つの現実的リスク

仕事をバックれることで一時的に楽になったように感じても、その後に直面するリスクは想像以上に大きいものです。ここでは、仕事をバックれた場合に起こり得る6つの主なリスクについて解説します。これらの情報は、衝動的な決断を避け、より適切な方法で現状を改善するための参考にしてください。

会社からの連絡攻めや安否確認の対応に追われる

仕事をバックれると、まず会社側は電話やメール、SNSなど様々な手段であなたに連絡を取ろうとします。これは単に業務上の理由だけでなく、事故や事件に巻き込まれていないかという安否確認の意味もあります。

初日は数回の電話やメールかもしれませんが、連絡が取れないと翌日以降はさらに頻度が増し、同僚や上司だけでなく、人事部や役員からも連絡が来るケースもあります。この「連絡攻め」に対応するストレスは想像以上に大きく、電話が鳴るたびに心拍数が上がり、不安や罪悪感に苛まれることになります。

家族や緊急連絡先へ連絡が行き周囲に迷惑がかかる

あなたと連絡が取れない状態が続くと、会社は次の段階として、あなたが入社時に届け出た緊急連絡先(多くの場合は家族や親族)に連絡を取ります。これにより、あなたの状況を知らない家族が突然の連絡に驚き、心配や混乱に陥ることになります。

さらに深刻なケースでは、会社や家族が警察に行方不明者として捜索願を出すこともあります。これにより、公的機関を含む多くの人があなたの捜索に時間と労力を費やすことになり、社会的にも大きな迷惑をかけることになるのです。

給与減額や金銭的デメリットが発生する

仕事をバックれても、正式に退職するまではその会社の従業員としての身分は継続します。しかし、無断欠勤の日数に応じて給与は減額されるのが一般的です。多くの会社では就業規則に「無断欠勤の場合は日割りで給与を減額する」という規定があります。

例えば、月給25万円で20営業日の場合、1日あたり1.25万円の減額となります。1週間のバックレで約6.25万円、1ヶ月では25万円の収入が失われる計算になります。また、無断欠勤期間中は社会保険料や住民税などの支払い義務は継続するため、収入がないにもかかわらず固定費の支払いは続くという状況に陥ります。

さらに、退職金がある会社の場合、懲戒解雇となれば退職金が減額されたり、最悪の場合は全額不支給になる場合があります。

懲戒解雇となり履歴書に傷がつく

多くの企業の就業規則には、「連続して○日以上無断欠勤した場合は懲戒解雇とする」という条項があります。一般的には2週間から1ヶ月程度の無断欠勤で懲戒解雇の対象となるケースが多いようです。

懲戒解雇とは、労働者の重大な規律違反や信頼関係を破壊する行為があった場合に、企業が行う最も重い処分です。通常の退職(自己都合退職や会社都合退職)とは異なり、懲戒解雇には「処分」としての意味合いが強くあります。

懲戒解雇の場合、退職証明書や離職票にその旨が記載されるため、次の就職活動の際に不利になります。雇用保険(失業給付)についても最大3ヶ月の給付制限が課されることがあるので注意しましょう。

履歴書や職務経歴書に書く「退職理由」についても、嘘をつくと経歴詐称となり、採用後に発覚した場合は即刻解雇となる可能性もあります。

その後の転職活動に悪影響を及ぼす

仕事をバックれて懲戒解雇となった場合、その後の転職活動において複数の不利益が生じます。

「前職ではどのような理由で退職されましたか?」という質問は、多くの面接で問われるものですが、バックレによる懲戒解雇の場合、正直に答えることも嘘をつくこともリスクがあります。正直に「無断欠勤で懲戒解雇されました」と答えれば、「この人は困難な状況になればまた逃げ出すのではないか」という懸念を持たれるでしょう。

また、職歴の空白期間が長くなればなるほど、「その間何をしていたのか」という質問にも答えづらくなります。加えて、前職の上司や同僚を推薦者や照会先として挙げることができないので、あなたの仕事ぶりや人柄を証明してくれる人がいないという状況にもなりかねません。

損害賠償請求されるリスクもある

バックレにより会社に具体的な損害が発生した場合、民法415条(債務不履行による損害賠償)や民法709条(不法行為による損害賠償)に基づき、損害賠償を請求される可能性があります。

たとえば、あなたが担当していた重要なプロジェクトが納期に間に合わなくなり顧客からキャンセルされた、突然の欠勤により代替要員の残業代や臨時雇用のコストが発生した、といった具体的な損害が立証できる場合です。

特に、あなたが重要な職位にあり、その突然の不在が会社に大きな混乱をもたらした場合、損害賠償請求のリスクは高まります。法的紛争に発展すれば、賠償金の支払いだけでなく、弁護士費用や精神的ストレスなど、さらなる負担を強いられることになるでしょう。

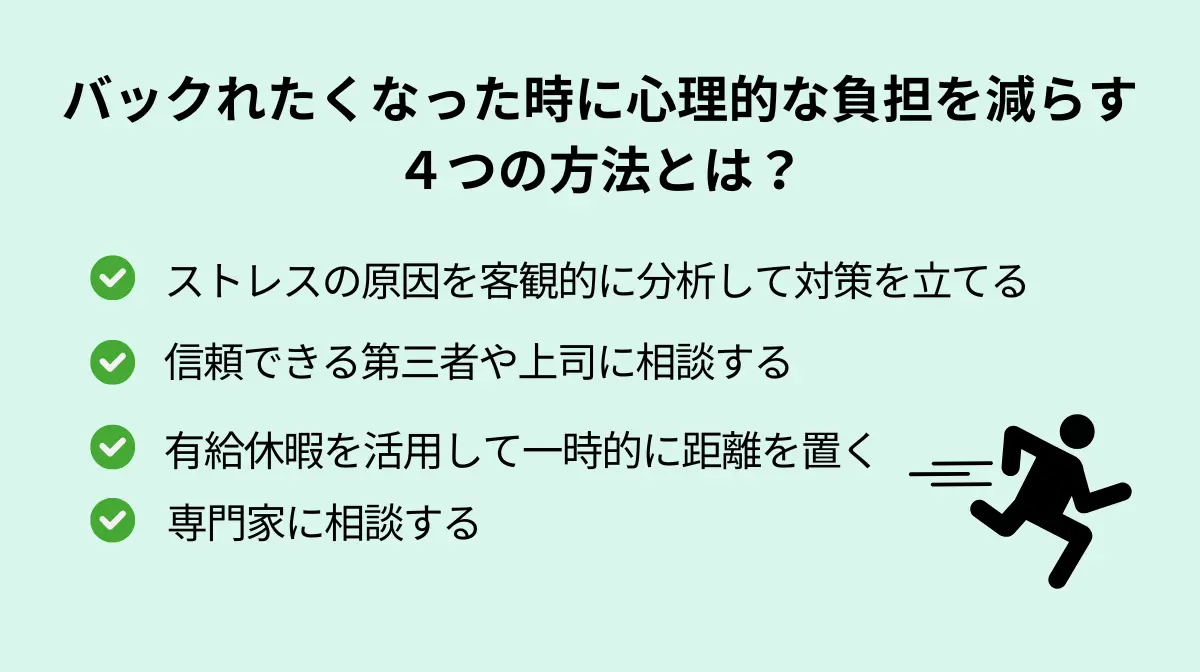

2.バックれたくなったときの心理的負担を減らす対処法

「もう会社に行きたくない」「バックれたい」という気持ちが強くなったとき、その感情に任せて衝動的に行動する前に、心理的負担を軽減するための方法を試してみましょう。ここでは、バックれたくなったときに実践できる4つの対処法を紹介します。

ストレスの原因を客観的に分析して対策を立てる

まずは冷静になって、なぜバックれたいと思うのか、その根本的な原因を特定することが重要です。ノートに「今の状況で最もつらいこと」を書き出してみましょう。「上司からのプレッシャー」「長時間労働」「人間関係の悪化」など、具体的に列挙します。

次に、それぞれの問題について「自分でコントロールできること」と「コントロールできないこと」に分類します。例えば、「上司の性格」はコントロールできませんが、「上司とのコミュニケーション方法」は工夫の余地があります。コントロールできる要素に焦点を当てて、小さな改善策から実行していきましょう。

信頼できる第三者や上司に相談する

一人で問題を抱え込むと、ネガティブな思考が増幅されがちです。信頼できる同僚、上司、家族、友人など、第三者に悩みを打ち明けることで、新たな視点や解決策が見つかることがあります。

相談相手を選ぶ際は、あなたの話を否定せず、共感してくれる人を選びましょう。ただし、同じ職場の人に相談する場合は、その情報が広まる可能性も考慮する必要があります。職場の人間関係に悩んでいる場合は、職場外の友人や家族、あるいは専門のカウンセラーに相談するのが安全です。

有給休暇を活用して一時的に距離を置く

精神的に追い詰められている状態では、冷静な判断が難しくなります。そんなときは、有給休暇を取得して一時的に職場から距離を置き、心身をリフレッシュさせることが効果的です。

有給休暇は労働者の権利として法律で保障されているものであり、理由を詳しく説明する必要はありません。「体調を整えるため」や「私用のため」という簡潔な理由で申請できます。ただし、業務に支障がないよう、できるだけ早めに上司に伝え、必要な引き継ぎを行うことがマナーです。

数日間の休暇でも、心理的な距離を置くことで状況を客観的に見られるようになり、「バックレしかない」という極端な思考から脱却できる可能性があります。

専門家に相談する

バックれたいという強い衝動が続く場合、それは単なる一時的な感情ではなく、うつ病や適応障害などの精神上の問題が背景にある可能性があります。そんなときは、心理カウンセラーや精神科医、産業医などの専門家に相談することを検討しましょう。

専門家の診断により、必要に応じて「適応障害」「うつ病」などの診断書が発行されれば、それを会社に提出することで休職制度を利用することも可能になります。法的にも守られた形で休養し、心身の回復を優先できます。

3.仕事に行きたくないとき、後悔しない選択のためのポイント

バックれるのではなく、正式な手続きを踏んで退職することは、社会人としての信頼を保ち、次のキャリアに円滑に移行するために重要です。ここでは、後悔しない退職の進め方について詳しく解説します。

1. 計画的に退職を検討する

退職を検討する際は、まず自分の中で「本当に辞めたいのか」を冷静に見極めることが大切です。退職したい場合はスケジュールを立て、計画的に進めましょう。

- 退職の2〜3ヶ月前:退職の意思を固め、退職後の生活費や次の就職先について検討を始める。有給休暇の残日数を確認する。

- 退職の1〜2ヶ月前:直属の上司に退職の意向を伝える。この段階では口頭での相談で構いませんが、プライベートな場で行うのがベターです。その後、人事部門にも報告する。

- 退職の1ヶ月前:退職願や退職届を提出する。会社指定の書式がある場合はそれに従い、ない場合は一般的な書式で作成する。退職日、理由(「一身上の都合により」で十分)、日付、氏名を記載する。

- 退職の2週間〜1ヶ月前:業務の引き継ぎを行う。引き継ぎ資料を作成し、後任者が円滑に業務を進められるよう丁寧に説明する。

- 退職日:会社の備品や社員証などを返却し、健康保険証や年金手帳などの必要書類を受け取る。同僚や上司にきちんと挨拶をして退職する。

労働基準法上は「期間の定めのない雇用契約の場合、労働者からの申し出から2週間経過すれば退職できる」と定められていますが、実務上は引き継ぎなどを考慮して1ヶ月以上前に申し出るのが一般的です。ただし、パワハラなどの労働環境に問題がある場合は、法律で定められた最低期間での退職も検討しましょう。

2.冷静に退職意思を伝えて円満退職を目指す

退職の意思を上司に伝える際は、対立や感情的なやり取りを避け、できるだけ円満に進めることが重要です。

退職意思を伝える際には、場所と時間の設定が重要です。プライベートな会話ができる個室や会議室を選び、上司の時間に余裕があるタイミングでアポイントを取りましょう。「少しお時間をいただきたいことがあります」と前置きをしておくと良いでしょう。

伝え方としては、まず「退職させていただきたい」という意思を明確に伝え、簡潔に理由を説明します。キャリアアップ、家庭の事情、健康上の理由など、自分の状況に合った理由を準備しておきましょう。ただし、会社や上司の悪口を言うことは避け、前向きな表現を心がけます。

退職日については、会社の規定や慣例に配慮しつつ、自分の希望を伝えます。また、引き継ぎについても「円滑に行いたい」という姿勢を示すことが大切です。

3.引き止めにあったときの対応を準備しておく

退職の意思を伝えた際、上司や会社から引き止められることは珍しくありません。「もう少し考えてほしい」「条件を改善するから」など、様々な説得を受けるかもしれません。そんなときのために、パニックにならないよう事前に対応策を準備することが大切です。

まず、引き止めにあっても動揺せず、退職の意思は変わらないことを丁寧に、しかし毅然とした態度で伝えましょう。「ご配慮いただき感謝していますが、よく考えた上での決断です」といった表現が効果的です。

また、条件改善の提案(昇給や配置転換など)をされた場合も、一度持ち帰って検討するとその場では返答を避け、後日あらためて「ありがたいお申し出ですが、別の道に進むことを決めました」と丁寧に断りましょう。

4.「退職したい」と直接言えない人のための退職代行サービス

パワハラやモラハラがある職場、過度なストレスでメンタルヘルスが悪化している場合など、直接退職の意思を伝えることが難しい状況もあります。そんなときに活用できるのが「退職代行サービス」です。ここでは、退職代行サービスの概要とメリット、その中でもセカステの特徴について解説します。

退職代行サービスとは何か?選ぶメリット

退職代行サービスとは、退職を希望する労働者に代わって、会社に退職の意思表示を行い、必要な手続きを代行するサービスです。2015年頃から徐々に広まり、近年では多くの事業者がサービスを提供しています。

主なサービス内容は、会社への退職意思の通知、退職日の調整、会社保管の私物の返送交渉、各種書類(離職票、源泉徴収票など)の受け取り交渉などです。弁護士が運営する退職代行サービスであれば、有給休暇の消化交渉や未払い残業代の請求なども代行してくれる場合があります。

退職を言い出しにくい人にとっては、退職代行業者が会社との連絡を一手に引き受けてくれるので、精神的にラクになり大きなメリットがあります。

退職代行サービスの一般的な料金表(運営元別)

| 運営元 | 基本料金 | 特徴・サービス内容 | オプション料金 |

|---|---|---|---|

| 弁護士事務所 | 5〜8万円 | ・法的効力のある退職代行 ・未払い賃金や残業代の請求可能 ・有給休暇消化交渉可能 ・法的トラブル対応 | ・法的紛争対応:+2〜5万円 ・労働審判対応:+10万円〜 |

| 社会保険労務士事務所 | 3〜5万円 | ・労務管理のプロによる代行 ・社会保険関連手続きのサポート ・退職金や各種給付金の相談 ・書類手続きが確実 | ・給付金申請サポート:+1〜2万円 ・転職支援:+2万円〜 |

| 一般企業(民間業者) | 2〜4万円 | ・24時間対応が多い ・シンプルな退職代行のみ ・会社との連絡を完全に断つ ・最短即日対応 | ・荷物の返送交渉:+5千円〜1万円 ・LINEサポート:+3千円〜 |

※上記は一般的な相場であり、具体的なサービス内容や料金は各社で異なります。また、地域や業種による差異もあります。

利用の流れとしては、まずサービス事業者へ依頼の連絡をし、必要事項(会社情報、上司の連絡先、退職希望日など)を伝えます。料金の支払いが完了すると、事業者が会社へ連絡を取り、退職の意思を伝えます。

5. バックれではなく退職代行を使って退職した人の体験談

退職を言い出しにくい、もう逃げたい…と考えた結果、退職代行サービスを選択したという方もたくさんいます。ここでは、実際の利用者の声と成功事例をいくつかご紹介します。

退職代行は、退職の専門家。すべて任せてしまうことで精神的な負担が大きく減り、次のキャリアに前向きに進めるようになる方が多いようです。正しい退職手続きを行う第一歩として、活用してみてはいかがでしょうか。

おすすめの退職代行サービスについて詳しく知りたい方には、こちらの記事がおすすめです。最新のおすすめ退職代行10社を徹底比較しています。

6.仕事をバックれることに関するよくある質問

Q1. バックれたら会社から連絡は何日くらい来ますか?

A. 会社からの連絡は、一般的に1週間〜2週間程度続くことが多いです。

よくあるパターンとしては、初日から3日目までは直属の上司や同僚からの電話、メールが主です。さらに人事部からの連絡が来ることもあります。1日に数回程度、安否確認と称して連絡が来ることが予想されます。

さらに4日目以降はより上位の管理職から連絡が来たり、緊急連絡先(家族)への連絡も併せて行われます。また、SNSでの繋がりがある場合は、SNS経由で連絡が来ることも。

1週間、2週間と経過すると「具体的な処分」や「退職手続き」に関する案内がメールや郵送にて通知されます。社用の携帯電話やパソコンなどの備品を持ったままの場合、返却手順の案内がされます。

なお、連絡を完全に無視し続けると、警察への行方不明者届の提出や、損害賠償請求などのより深刻な事態に発展する可能性があるため注意が必要です。

Q2. 無断欠勤を何日すると懲戒解雇になりますか?

A. 一般的には連続2週間〜1ヶ月の無断欠勤で懲戒解雇の対象となることが多いです。企業規模や就業規則、業界によっても具体的な日数はまちまちですが、無断欠勤を続けた場合は減給→出勤停止→懲戒解雇と段階的に手続きが進むこともあります。いずれにせよ、円満な退社とはならないため注意が必要です。

就業規則に「連続○日以上の無断欠勤は懲戒解雇」と明記されている場合は、その日数が適用されます。また、無断欠勤の日数だけでなく、これまでの勤務態度や会社への影響度も考慮されるため、過去にバックれた人がいたとしても、その人と同じ処分になるかは分かりません。

Q3. バックれたら退職金は出ませんか?

A. バックれた結果、懲戒解雇となった場合、退職金は減額または不支給となる可能性が高いです。特に確定給付企業年金(DB)の場合は、一般的に懲戒解雇により給付額が半額以下になることもあるので注意しましょう。

退職金規定は会社ごとに大きく異なるため、自分のケースを確認しておく必要があります。支給額を減らさないためのポイントとしては、できるだけ「懲戒解雇」を避けること、困ったら労働基準監督署に相談することなどが挙げられます。

Q4. バックれた後に復職は可能ですか?

A. バックれた後の復職は非常に困難ですが、状況によっては可能な場合もあります。復職したい方は、そもそもバックれない方が身のためです。もしバックれてしまった場合も、3日以内に出社しましょう。また、人手不足の業界の場合は、復職できることも。

復職を希望する場合は、できるだけ早期に行動を起こし、誠意を持って対応することが重要です。ただし、復職よりも新たな環境での再スタートの方が、精神的にも職業的にもメリットが大きい場合も多いため、「またバックれたくなってしまった…」とならないよう、慎重に検討することをおすすめします。

8.バックれず正しく退職して明るい未来に飛び出そう

仕事をバックれたいと思う気持ちは、職場環境の問題や心身の疲労など、様々な要因から生まれます。しかし、実際にバックれると、その後に多くのリスクを背負うことになります。会社からの連絡攻めや家族への波及、金銭的デメリット、懲戒解雇による履歴書の傷、転職活動への悪影響、最悪の場合は損害賠償請求まで、短期的な逃避が長期的な問題につながる可能性が高いのです。

バックれたいという衝動に駆られたときは、まず冷静になって状況を客観的に分析し、信頼できる人に相談したり、有給休暇を取得して一時的に距離を置いたりするなどの対処法を試してみましょう。それでも解決が難しい場合は専門家に相談しましょう。

退職を決意したら、正式な手続きを踏んで円満に退職するのが最善の道です。直接退職の意思を伝えられない場合には退職代行サービスの利用も検討しましょう。法的なサポートと心理的な安心感を得ながら、適切な形で退職し、次のキャリアステップに進むことができます。