退職したい気持ちはあるのに「上司にどう伝えればいいかわからない」「引き止められそうで怖い」と悩んでいませんか?実は、このような悩みを抱えている方は非常に多いようです。

この記事では、退職が言いにくい理由を6つのパターンに分類し、それぞれの具体的な解決策をご紹介。上司への切り出し方から円満退職のコツ、最終手段の退職代行まで、あなたの状況に合った方法が必ず見つかります。

- 退職が言いにくい理由別の6つの具体的な解決策

- 上司への退職の切り出し方と最適なタイミング

- 円満退職を実現するための3つのポイントと退職代行の選び方

1.退職が言いにくいと感じているのは、あなただけじゃない

退職を言い出せない人の割合と心理状況

退職したいけど、言いにくい…と感じていませんか?退職を言い出すのが難しいと感じるのは極めて自然な心理状態です。日本の職場文化では、会社への忠誠心や同僚への配慮が重視される傾向があり、それが退職を言い出しにくくする要因の一つとなっています。

多くの人が感じる心理的な負担には以下のようなものがあります。

これらの感情は決して弱さの表れではありません。むしろ、責任感や思いやりの心があるからこそ生まれる、とても人間らしい感情なのです。

言いにくいと感じる3つの理由

退職を言い出せない理由を分析すると、大きく3つの理由に分類できます。

理由1:転職への不安

転職そのものに対する不安が退職を言い出せない原因となるケースです。給与や待遇が現在より下がることへの心配、新しい職場での人間関係がうまく築けるかという不安、転職先の環境に馴染めるかどうかの心配、そして今より良い条件の仕事に就けるかわからないという不安などが含まれます。これらは将来への漠然とした恐怖心から生まれる感情で、特に安定志向の強い人に多く見られる傾向です。

理由2:会社や周囲に対する気遣い

責任感が強く、周囲への影響を気にする人に多いパターンです。現在の職場が人手不足で、自分が辞めることで同僚に迷惑をかけてしまうのではないかという心配や、部下や後輩への影響を考えて躊躇してしまうケース、繁忙期や重要なプロジェクト中の退職を遠慮する気持ち、そしてこれまでお世話になった会社や上司への申し訳なさなどが退職を言い出しにくくしています。日本特有の「和」を重んじる文化的背景も影響している場合が多いでしょう。

理由3:上司への言い出しづらさ

直接的に上司とのコミュニケーションに関する不安を抱えているパターンです。普段から上司との関係が良くない、または威圧的な上司で話しかけにくいという関係性の問題、退職を伝えた際に強く引き止められることへの不安、退職を伝えた後から最終出勤日までの気まずい雰囲気への心配、そして退職という重要な話をどのように適切に伝えればいいのかわからないという技術的な不安などが含まれます。

あなたはどのパターンに当てはまるでしょうか?次の章では、具体的な解決策をご紹介していきます。

2.【理由別】退職が言いにくい時の6つの解決策

パターン1:転職への不安で言い出せない場合の対処法

転職への不安が原因で退職を言い出せない場合は、まず具体的に何が不安なのかを明確にすることから始めましょう。

給与・待遇への不安への対処法

転職後の初任給が現在より下がる可能性は確かにあります。しかし、これは一時的なものかもしれません。重要なのは長期的な視点です。

- 転職先でのキャリアパスを面接で確認する

- 昇給・昇格の機会について詳しく聞く

- 副業可能な会社であれば、収入を補う方法も検討する

- 給与の内訳(基本給・諸手当・賞与)をしっかり確認する

新しい環境への不安への対処法

新しい職場で馴染めるかという不安は誰もが抱くものです。以下の方法で不安を軽減できます。

- 面接時に社風や社員の特徴について質問する

- 内定後に配属予定部署の見学や面談を申し出る

- 転職理由を明確にし、その目的が達成できる環境かを確認する

- 必要なスキルがあれば事前に自己啓発で身につける

パターン2:上司が怖くて言い出せない場合の対処法

威圧的な上司や普段から関係が良くない上司には、確かに退職を伝えにくいものです。しかし、適切な方法を知っていれば乗り越えられます。

具体的なアプローチ方法

- メールで事前にアポイントを取る:「お忙しい中恐縮ですが、お話したいことがございます」

- 人事部門への相談:直属の上司が難しい場合は、人事やコンプライアンス部署に相談

- 退職願を準備して持参:決意の固さを示すために書面を用意

- 感謝の気持ちを先に伝える:「これまでお世話になり、ありがとうございました」から始める

注意すべきポイント

上司と話すのが気まずいからといって、メールだけで済ませたり、机の上に退職届を置いておくのは避けましょう。後日「受理していない」と言われるリスクがあります。

パターン3:周囲に迷惑をかけることが心配な場合の対処法

責任感が強い人ほど、「自分が辞めたら迷惑をかけてしまう」と考えがちです。しかし、この考え方を少し変えてみましょう。

考え方を変えてみましょう

- 組織は本来、誰かが辞めても回るようにできている

- 人員の補充は会社の責任であり、あなたが罪悪感を感じる必要はない

- 一人の負担に依存する体制こそが問題である

具体的な配慮方法

- 引き継ぎマニュアルの作成:後任者が困らないよう詳細な資料を用意

- 適切なタイミングの選択:繁忙期や人事異動直後は避ける

- 十分な引き継ぎ期間の確保:最低1ヶ月、できれば2〜3ヶ月前に申し出る

- 感謝の気持ちを込めた対応:お世話になったことへの感謝を忘れずに

パターン4:引き止められそうで不安な場合の対処法

引き止められることを恐れて退職を言い出せない人も多くいます。しかし、適切な準備をしていれば、引き止められても冷静に対応できます。

引き止められにくい退職理由

- 家族の事情:「家族の介護が必要になった」

- 健康上の理由:「体調面で今の勤務が困難」

- キャリアアップ:「どうしても挑戦したい分野がある」

- 地理的な理由:「家族の転勤に伴い」

引き止めへの対処法

- 相談ではなく決意として伝える:「決めさせていただきました」

- 会社への不満は理由にしない:改善の余地があると思われてしまう

- 転職先が決まってから伝える:後戻りできない状況を作る

- 感謝の気持ちと決意を同時に伝える:「お世話になりましたが、新しい道に進みたい」

パターン5:人間関係が悪化するのが怖い場合の対処法

退職を伝えた後の人間関係の変化を心配する人も少なくありません。しかし、適切な対応をすれば、良好な関係を維持できます。

人間関係を保つためのポイント

- 前向きな理由を伝える:「新しい挑戦をしたい」「スキルアップのため」

- 早めに伝える:相手に準備期間を与える配慮

- 最後まで責任を持って仕事をする:手を抜かない姿勢を見せる

- 退職後の連絡先交換:今後も関係を続けたい人とは連絡先を交換

心構え

それでも人間関係が変わってしまう場合もあります。しかし、それは避けられないことです。あなたの人生の選択を理解してくれる人こそが、本当に大切な人だと考えましょう。

パターン6:どうしても言い出せないときは退職代行を活用した対処法

上記の方法を試しても、どうしても自分では退職を言い出せない場合があります。特に以下のような状況では、退職代行サービスの利用も有効な選択肢です。

退職代行を検討すべき状況チェックリスト

| チェック | 状況 | 詳細 |

|---|---|---|

| □ | パワハラ・モラハラ | 上司や同僚から継続的な嫌がらせや威圧的な行為を受けている |

| □ | 精神的限界 | ストレスで出社が困難、または心身に支障をきたしている |

| □ | 退職拒否 | 何度退職を申し出ても会社側が受け入れてくれない |

| □ | 関係破綻 | 上司との関係が修復不可能なレベルまで悪化している |

これらに当てはまるときは、心を病んでしまうおそれがあるため、無理をせず退職代行などの第三者を頼ってみるのがおすすめです。退職代行にお金を払ってまで…と思う方は、退職代行を利用するメリットを見てみてください。

退職代行サービスを利用するメリット

| メリット | 効果 |

|---|---|

| 精神的負担の軽減 | 直属の上司と直接話す必要がなく、ストレスを大幅に軽減 |

| スピード退職 | 即日退職が可能な場合が多く、長期間の苦痛から早期脱出 |

| 法的安全性 | 専門知識を持った業者が対応するため、法的トラブルを回避 |

| 確実性 | 退職のプロが代行するため、確実に退職手続きが完了 |

退職代行は「逃げ」ではありません。自分の心身の健康を守るための正当な選択肢の一つです。無理をして体調を崩してしまっては元も子もありません。

3.上司への退職の切り出し方|具体的な伝え方とタイミング

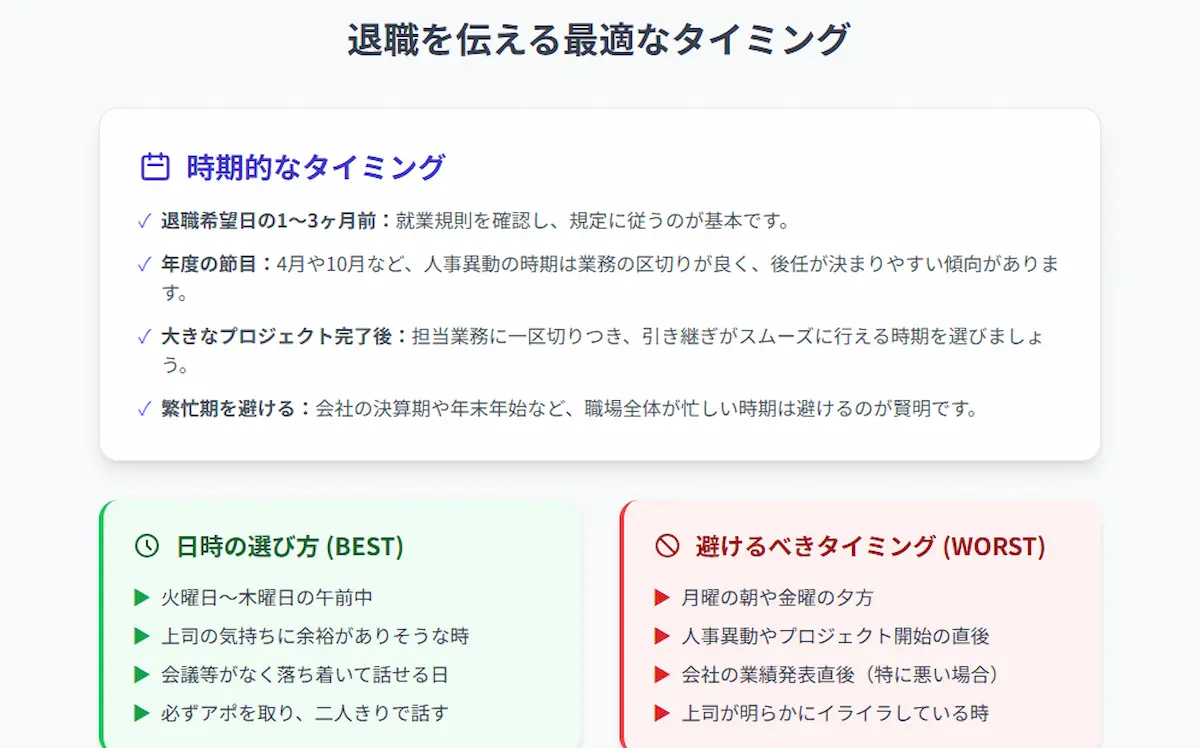

退職を伝える最適なタイミング

退職を成功させるためには、いつ、どのように伝えるかが非常に重要です。タイミングを間違えると、不必要なトラブルを招く可能性があります。

時期的なタイミング

- 退職希望日の1〜3ヶ月前:就業規則を確認し、規定に従う

- 年度の節目:4月や10月など、人事異動の時期に合わせる

- 大きなプロジェクト完了後:引き継ぎがスムーズに行える時期

- 繁忙期を避ける:決算期や年末年始などは避ける

日時の選び方

- 月曜日の朝や金曜日の夕方は避ける:週の始まりや終わりは忙しい

- 火曜日〜木曜日の午前中:上司の気持ちに余裕がある時間帯

- 会議や出張が少ない日:落ち着いて話せる環境を選ぶ

- 二人きりになれる時間:他の同僚に聞かれない環境

避けるべきタイミング

- 人事異動の直後

- 重要なプロジェクトの開始直後

- 会社の業績発表直後(悪い場合)

- 上司が明らかにイライラしている時

円満に退社するためには、タイミングを見計らって行動するのがおすすめです。

上司に伝える時の基本的な流れ

退職の意思を伝える際は、以下の流れで進めることをお勧めします。

Step1: アポイントを取る

お疲れ様です。お忙しい中恐縮ですが、

お話したいことがございます。

お時間をいただけますか?

Step2: 感謝の気持ちを伝える

これまで大変お世話になり、

ありがとうございました。

●●さん(上司)のご指導のおかげで、

多くのことを学ばせていただきました。

Step3: 退職の意思を明確に伝える

この度、転職をすることになり、

○月○日をもって退職させていただきたく、

ご相談に伺いました。

Step4: 退職理由を簡潔に説明

新しい分野に挑戦したいと考え、

慎重に検討した結果、この決断に至りました。

Step5: 引き継ぎへの意思を示す

後任の方への引き継ぎは、

責任を持って丁寧に行わせていただきます。

重要なポイント

- 相談ではなく決意として伝える

- 理由は簡潔に、詳しく説明しすぎない

- 感謝の気持ちを忘れずに

- 今後の予定(引き継ぎ等)についても触れる

引き止められにくい退職理由の伝え方

退職理由の伝え方次第で、引き止められる可能性は大きく変わります。以下のような理由は引き止められにくいとされています。

効果的な退職理由の例

1. キャリアアップ系

- 「以前から興味のあった分野に挑戦したい」

- 「新しいスキルを身につけて成長したい」

- 「独立を目指すための準備をしたい」

2. 個人的な理由系

- 「家族の事情でサポートが必要になった」

- 「健康面で配慮が必要になった」

- 「配偶者の転勤に伴い引っ越すことになった」

3. 学び・研究系

- 「資格取得の勉強に専念したい」

- 「大学院で専門分野を学び直したい」

- 「語学留学を考えている」

避けるべき退職理由

給与や待遇への不満を理由にすると「昇給を検討します」「待遇改善を図ります」といった引き止めの材料にされてしまいます。上司や同僚への不満についても同様で、「人事異動で解決できる」「配置転換を行う」などの提案をされる可能性があります。

労働時間や職場環境への愚痴も「働き方改革を進めている」「環境改善に取り組む」といった理由で引き止められがちです。また、「なんとなく辞めたい」「特に理由はないが転職したい」といった漠然とした不満では、説得力に欠け、上司から「もう少し考え直してみては」と説得される可能性が高くなります。

これらの理由は改善の余地があると判断され、引き止めの材料にされてしまう可能性があるので注意しましょう。

実際の伝え方の例

実際の伝え方の例

実は、以前から関心のあったWeb業界で

働いてみたいという思いが強くなり、

この度転職を決意いたしました。

現在の仕事にも満足しているのですが、

30歳という節目を迎える前に、

新しい環境で挑戦してみたいのです。

●●さんをはじめ、皆様には

本当にお世話になりましたが、

新しい道に進ませていただければと思います。

このように、現在の職場への感謝を示しつつ、前向きな理由で退職することを伝えれば、相手も納得しやすくなります。

4.円満退職を実現する3つのポイント

1.引き継ぎを丁寧に行う

円満退職の最も重要な要素は、丁寧で完璧な引き継ぎです。これを怠ると、どんなに良い退職理由があっても印象が悪くなってしまいます。

効果的な引き継ぎの手順

1. 引き継ぎ資料の作成

- 業務マニュアルの作成:手順を詳細に記載

- 取引先・関係者リスト:連絡先と関係性を明記

- 進行中のプロジェクト一覧:現状と今後の予定

- 重要な注意事項:特に気をつけるべきポイント

2. 後任者との面談

- 業務内容の説明:実際の作業を見せながら説明

- 質疑応答の時間:疑問点を残さないよう十分な時間を確保

- 緊急時の対応方法:トラブル時の連絡先や対処法

- 関係者への紹介:後任者を取引先等に紹介

3. 取引先への挨拶

- 事前の連絡:後任者の紹介と引き継ぎ予定の連絡

- 三者面談の実施:自分・後任者・取引先の顔合わせ

- 感謝の挨拶:これまでの協力への感謝を伝える

引き継ぎ期間の目安

- 一般的な業務:2週間〜1ヶ月

- 専門性が高い業務:1〜2ヶ月

- 管理職やプロジェクトリーダー:2〜3ヶ月

2.退職日までの過ごし方に注意する

退職が決まってから最終出勤日までの過ごし方も、印象を左右する重要な要素です。

心がけるべき行動

1. 最後まで手を抜かない

- 通常業務への集中:引き継ぎ準備を理由に手を抜かない

- 新しい取り組みへの参加:退職予定でも積極的に参加

- チームワークの維持:同僚との協力関係を最後まで保つ

2. ポジティブな姿勢を保つ

- 愚痴や不満を口にしない:退職理由に関わらず前向きに

- 感謝の気持ちを表現:日頃の感謝を言葉で伝える

- 笑顔で接する:明るい雰囲気を心がける

3. 情報管理に注意する

- 機密情報の取り扱い:会社の情報を外部に漏らさない

- 転職先の詳細:必要以上に詳しく話さない

- 同僚の転職への影響:他の人の転職意欲を刺激しないよう配慮

避けるべき行動

- 有給休暇の大量消化による業務への支障

- 退職が決まったことでの気の緩み

- 転職先の優位性をアピールすること

- 会社への批判や不満の表明

この行動/言動をしたとき、上司や同僚がどう感じるか?ということを念頭に置きながら、最後まで誠意をもって、慎重に過ごしましょう。

3.周囲への感謝の気持ちを示す

最後に、これまでお世話になった人々への感謝の気持ちを適切に表現することが重要です。

感謝を示す具体的な方法

1. 個人的な挨拶

- 直属の上司:個別に時間を取って丁寧に挨拶

- 同僚や部下:一人ひとりに感謝の言葉を伝える

- 他部署の関係者:お世話になった人には必ず挨拶

2. 挨拶メールの送信

退職挨拶のメール文面

件名:退職のご挨拶

いつもお世話になっております。

この度、○月○日をもって退職することとなりました。

在職中は、多くのご指導とご協力をいただき、

心より感謝申し上げます。

皆様から学ばせていただいたことを糧に、

新天地でも頑張ってまいります。

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、皆様のますますのご活躍を

心よりお祈り申し上げます。

本当にありがとうございました。

3. 適切なお礼の品

- お菓子の差し入れ:最終日に部署全体への感謝として

- 個人的なお礼状:特にお世話になった人への手紙

- デスクの整理整頓:次に使う人への配慮

注意点

高価すぎるお礼の品は相手を困らせてしまう可能性があります。気持ちが伝わる程度の、適度なものを選びましょう。

5.特殊なケースでの退職対処法

退職がしたいけど、うまく言えない…とお悩みの方のなかには、特殊なケースも存在します。

パワハラやブラック企業で退職を受け入れてもらえない場合

残念ながら、パワーハラスメントが横行している職場や、いわゆるブラック企業では、通常の方法では退職を認めてもらえない場合があります。このような状況では、特別な対処が必要です。

パワハラ・ブラック企業の特徴

- 退職の申し出を受け入れない

- 威圧的な態度で引き止めを行う

- 損害賠償を請求すると脅す

- 退職届を受理しない

- 精神的に追い込むような発言をする

対処法

1. 証拠の収集

- パワハラの記録:日時、場所、内容を詳細に記録

- 音声や映像の記録:可能であれば客観的証拠を収集

- 医師の診断書:ストレスによる体調不良がある場合

- 同僚の証言:信頼できる同僚からの証言

2. 外部機関への相談

- 労働基準監督署:労働法違反がある場合

- 労働局の総合労働相談コーナー:無料で相談可能

- 弁護士:法的トラブルが予想される場合

- 労働組合:加入している場合は組合に相談

3. 内容証明郵便の活用

通常の退職届が受理されない場合は、内容証明郵便で退職通知を送付します。これにより、法的に退職の意思表示をした証拠が残ります。

4. 退職代行サービスの利用

自分では対処が困難な場合、退職代行サービスを利用することで、安全かつ確実に退職できる可能性が高まります。

メンタル不調で出社できない状況での退職方法

精神的な不調により出社が困難な状況では、通常とは異なるアプローチが必要です。

メンタル不調による退職の特徴

- 出社すること自体が困難

- 上司との直接的な会話が精神的負担になる

- 判断力が低下している可能性がある

- 時間的な余裕がない場合が多い

心が病んでいるときは、会社と接点を持つこと自体が精神的に難しくなることがあります。出社はもちろん、電話をするのも難しい、会社と関係のあるものを見るだけで体調を崩す…など深刻な状態になることもあります。

対処法

1. 医師の診断を受ける

- 心療内科や精神科の受診:専門医による診断

- 診断書の取得:休職や退職の正当な理由として

- 治療に専念できる環境の確保:まずは健康回復を優先

2. 家族や信頼できる人のサポート

- 代理での連絡:家族に会社への連絡を依頼

- 書類の準備:退職に必要な手続きのサポート

- 精神的な支え:一人で抱え込まないことが重要

3. 段階的なアプローチ

- まず休職を申請:いきなり退職ではなく休職から開始

- 治療期間中に今後を検討:冷静な判断ができるまで待つ

- 回復後に正式な退職手続き:体調が安定してから決断

4. 専門サービスの活用

メンタル不調の場合、退職代行サービスの中でも、心理的サポートに長けた業者を選ぶことが重要です。

無料相談の機会のある退職代行サービスも多いので、まずは相談をしながら様子を見るのもおすすめです。

注意点

メンタル不調の状態では、重要な決断を急いで行うべきではありません。まずは治療に専念し、回復してから今後のキャリアについて考えることをお勧めします。

6.退職代行サービスを選ぶ時のポイント

うまく退職を言い出せないときや、激しい引き留めにあってトラブル寸前…そんなときは、退職代行の利用を検討してみましょう。

信頼できる退職代行サービスの見極め方

退職代行サービスの需要が高まる中、多くの業者が参入しています。しかし、全ての業者が同じ品質のサービスを提供しているわけではありません。退職代行の運営主体は主に3つあり、運営主体によってサービスの内容や料金は大きく異なります。また、信頼できる業者を選ぶためのポイントをご紹介します。

運営主体による分類

| 運営主体 | メリット | デメリット | 料金相場 | 適用場面 |

|---|---|---|---|---|

| 弁護士事務所 | 法的トラブルにも対応可能 交渉権限あり | 料金が高め | 5万円〜10万円 | 損害賠償請求のリスクがある場合 |

| 労働組合 | 会社との交渉が可能 料金は中程度 | 法的専門性は弁護士より劣る | 2.5万円〜4万円 | 一般的な退職代行のニーズ |

| 民間企業 | 料金が安い 手軽に利用可能 | 交渉権限なし 単純な連絡代行のみ | 2万円〜3万円 | トラブルのリスクが低い場合 |

たとえば残業代の未払いなど、特にトラブルになっていることがなければ民間企業の退職代行で十分目的が果たせます。一方、パワハラを認定させたい場合など、交渉が必要な場合は弁護士に依頼するのがおすすめです。

信頼できる業者の特徴

信頼できる退職代行業者を見極めるためには、まず運営実績と透明性を確認することが重要です。運営年数と実績件数を公開している業者、代表者や運営体制を明示している業者を選びましょう。料金体系が明確に表示されており、成功率や返金保証の有無についても明記されている業者は信頼性が高いと言えます。

対応の質も重要な判断基準です。24時間対応が可能で、相談時に丁寧な対応をしてくれる業者を選ぶべきです。利用者の不安な気持ちに寄り添う姿勢があり、退職後のアフターフォローが充実している業者であれば、安心して任せることができます。

料金とサービス内容の比較方法

退職代行サービスの料金は業者によって大きく異なります。しかし、安さだけで選ぶのは危険です。サービス内容と料金のバランスを総合的に判断しましょう。

料金相場と内容

| 運営主体 | 料金相場 | 基本サービス | 追加サービス |

|---|---|---|---|

| 弁護士 | 5-10万円 | 退職連絡、交渉、法的対応 | 残業代請求、損害賠償対応 |

| 労働組合 | 2.5-4万円 | 退職連絡、交渉 | 有給消化交渉、給与交渉 |

| 民間企業 | 2-3万円 | 退職連絡のみ | 限定的なアフターフォロー |

比較すべきポイント

1. 基本料金に含まれるサービス

- 退職の意思表示

- 退職日の調整

- 有給休暇の消化交渉

- 退職書類の受け渡し

- 私物の受け取り代行

2. 追加料金の有無

- 相談料金

- 成功報酬

- 交渉が長期化した場合の追加費用

- アフターフォロー料金

3. 保証制度

- 退職できなかった場合の全額返金

- 追加料金なしの保証

- アフターフォローの期間

退職代行を利用する際の注意点

退職代行サービスは便利ですが、利用する際にはいくつかの注意点があります。

事前に確認すべき事項

1. 会社の就業規則

- 退職予告期間の確認

- 損害賠償に関する規定

- 競業避止義務の有無

- 研修費用の返還義務

2. 自分の状況の整理

- 退職理由の明確化

- 希望する退職日

- 有給休暇の残日数

- 私物や会社への返却物の確認

3. 必要書類の準備

- 退職届(業者が代行作成する場合もあり)

- 身分証明書のコピー

- 雇用契約書

- 給与明細など

トラブルを避けるために

まずは契約内容を必ず書面で確認し、後日のトラブルを防ぐことが重要です。料金体系や追加費用の有無、返金保証の条件などについて不明な点があれば、遠慮せずに積極的に質問しましょう。また、相談段階での業者の対応姿勢も重要な判断材料となります。丁寧で親身な対応をしてくれる業者は、実際のサービス提供時も安心して任せることができるでしょう。

7.退職は言いにくくても行動すれば道は開ける

退職を言い出すのは勇気が必要ですが、適切な方法と準備があれば必ず乗り越えられます。まずは自分がどのパターンに当てはまるかを把握し、状況に応じた対処法を実践してみてください。それでも困難な場合は、退職代行という選択肢もあります。

現状に不満を抱えたまま時間を無駄にするより、新しい未来に向けて一歩踏み出すことが大切です。あなたの人生はあなたが決めるものです。

一歩前に踏み出す勇気を持って、明るい道を歩んでいきましょう。