「毎日同じ業務の繰り返しで、なんだか仕事に意味を感じられない…」そんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。実は、仕事にやりがいを感じられないという状況は決して珍しいことではなく、多くの働く人が直面する共通の課題です。本記事では、やりがいを感じない7つの根本原因と今すぐ実践できる解決策、さらに退職を検討すべき危険なサインまで詳しく解説します。

- 仕事にやりがいを感じない7つの根本原因と具体的な改善方法

- 今すぐ実践できる5つの解決策でモチベーションを回復する方法

- 退職を真剣に検討すべき3つの危険なサインと転職成功のコツ

1.仕事にやりがいを感じないのは当たり前?多くの人が抱える共通の悩み

「仕事にやりがいがない」という悩みを抱えているのは、あなただけではありません。現代社会では多くの働く人が同じような悩みを抱えており、この問題は個人の能力や性格の問題ではなく、社会的な背景や職場環境に起因することが多いのです。まずは、この悩みがどれほど一般的なものなのか、そして放置することのリスクについて理解しておきましょう。

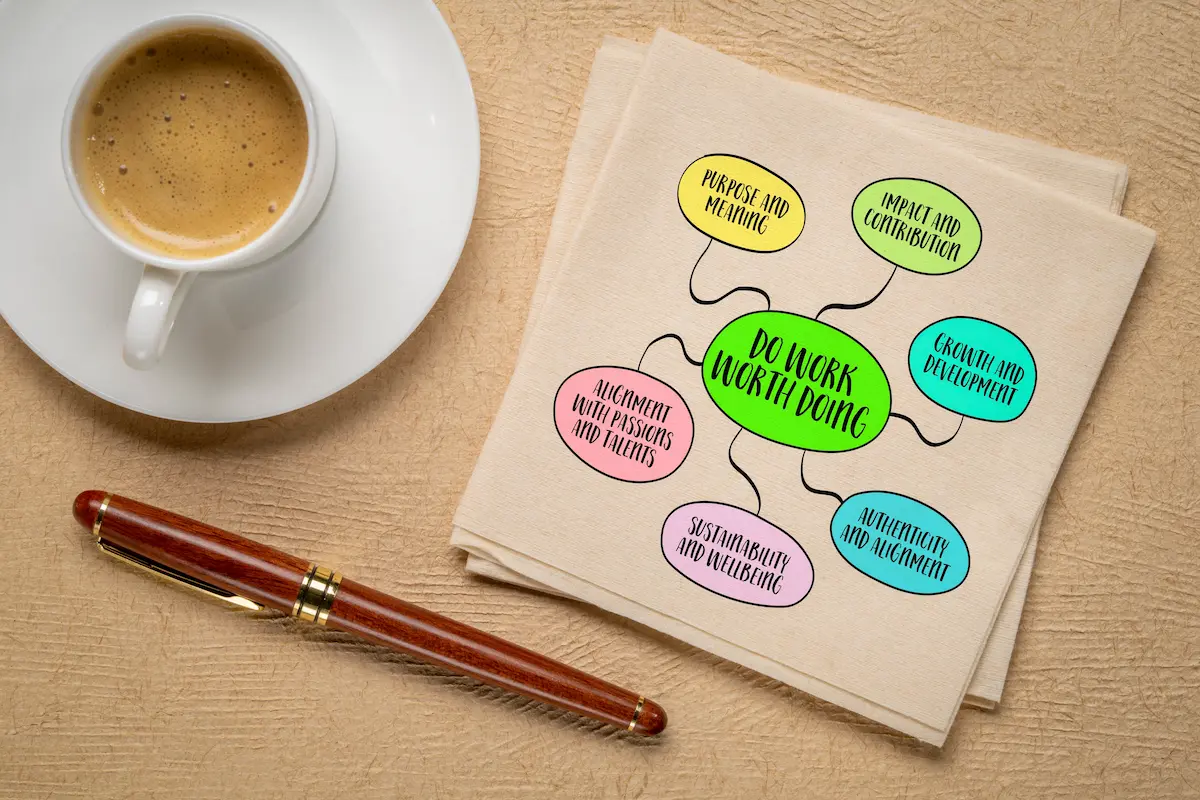

働きがいを重視する現代の働き方トレンド

現代のビジネスパーソンにとって、「働きがい」は非常に重要な要素となっています。厚生労働省が実施した「働きやすい・働きがいのある職場づくりに関する調査報告書」(10,000人を対象とした大規模調査)では、働きがいがある職場で働く従業員は、そうでない職場と比較して仕事に対する意欲が格段に高く、定着率も大幅に向上することが明らかになっています。

参考:厚生労働省 働きやすい・働きがいのある職場づくりに関する調査報告書

また、内閣府のワーク・ライフ・バランス憲章では、理想的な働き方として「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても多様な生き方が選択・実現できる社会」を掲げており、やりがいの重要性が国家レベルで認識されています。

参考:内閣府 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章

「不満はないけどやりがいもない」状態の正体

多くの人が抱える悩みが、「給料や待遇に大きな不満はないけれど、やりがいを感じられない」という状態です。これは特に、安定した大企業や公的機関で働く人に多く見られる現象で、決して珍しいことではありません。

この状態が生まれる背景には、「外的満足」と「内的満足」の違いがあります。

外的満足とは?

給与や福利厚生、職場環境など外部から与えられる条件への満足度のこと。

内的満足とは?

仕事を通じて得られる達成感や成長実感、社会貢献の喜びなどです。

現代では、外的満足は得られていても内的満足が不足している人が増えているのです。外的満足が得られている状況だと、「給料は高いのに、何が不満なの?」「辞めるほどではないんじゃないか?」と、周囲からの理解が得難く、家族などからも転職を思いとどまるように言われたり、「こんないい条件なかなかないぞ」と上司や同僚から引き止められるケースも多いようです。

また、いま転職をしたことで外的満足すら得られなくなってしまったらどうしよう…という不安から、やりがいがないけど退職もまた不安、と、思い悩んでしまう人も多いようです。

やりがいを感じないまま働き続けるリスク

やりがいを感じないまま仕事を続けることには、深刻なリスクが伴います。まず、モチベーションの低下により業務効率が下がり、結果的に成果にも悪影響を与える可能性があります。

さらに深刻なのは、メンタルヘルスへの影響です。長期間にわたってやりがいを感じられない状態が続くと、うつ症状や不安感が高まり、最悪の場合は適応障害やうつ病を発症するリスクもあります。また、キャリアの停滞により、将来的な選択肢が狭まってしまう可能性も否定できません。

2.仕事にやりがいを感じない7つの根本原因

やりがいを感じられない問題を解決するためには、まず根本的な原因を正確に把握することが重要です。多くの場合、複数の要因が複雑に絡み合っていることが多いため、以下の7つの原因の中から自分に当てはまるものを見つけ出し、優先順位をつけて対処していくことが効果的です。

1.単調な作業の繰り返しで刺激がない

毎日同じ作業を繰り返すルーティンワークは、やりがいを奪う最大の要因の一つです。データ入力、書類整理、定型的な事務作業など、機械的に処理できる業務が中心となると、頭を使う機会が減り、成長実感も得られなくなります。

新しいチャレンジの機会が与えられず、「誰でもできる仕事」という感覚が強まると、自分の存在価値を見いだせなくなってしまいます。心理学的には、人間は新奇性や変化を求める生き物であり、同じことの繰り返しは精神的な疲労や虚無感を生み出すことが知られています。

2.頑張りが正当に評価されていない

どれだけ努力しても適切な評価が得られない環境では、やりがいを感じることは困難です。評価制度が不透明で、何を基準に査定されているのかわからない、または成果を出しても昇進や昇給に反映されないといった状況が続くと、「頑張る意味がない」と感じてしまいます。

特に、人間関係や政治的な要素が評価に大きく影響する職場では、実力主義が機能せず、承認欲求が満たされない状態が慢性化します。人は誰しも自分の努力を認めてもらいたいという基本的な欲求を持っており、これが満たされないことはモチベーション低下の直接的な原因となります。

3.自分の強みを活かせていない

得意分野や興味のある領域と現在の業務内容にミスマッチがある場合、いくら努力してもやりがいを感じることは難しいでしょう。例えば、クリエイティブな発想が得意な人が単純な事務作業ばかりを任されていたり、人とのコミュニケーションが好きな人が一人で黙々と作業する仕事に就いていたりする状況です。

このような才能の無駄遣いは、本人にとって大きなストレスとなり、「自分はこんなことをするために生まれてきたのではない」という虚無感を生み出します。自分の強みを活かせない環境では、どれだけ時間をかけても成長実感を得ることは困難です。

4.仕事の意義や社会的価値を実感できない

自分が行っている業務が、どのように社会や顧客の役に立っているのかが見えない場合、仕事に意味を見いだすことができません。特に、大きな組織の中で細分化された業務を担当している場合、全体像が見えず、自分の貢献度を実感できないことがあります。

また、会社からの明確な説明がなく、仕事の目的や意味が不明確な状態では、ただ作業をこなすだけの毎日になってしまいます。人間は本質的に意味を求める生き物であり、目的のない行動を続けることは精神的な苦痛を伴います。

5.明確なキャリア目標が設定できていない

将来のビジョンや短期・中期・長期の目標が不明確な状態では、今の仕事がどのような意味を持つのかわからなくなります。「なんとなく毎日を過ごしている」「5年後の自分が想像できない」という状況では、仕事に対する動機も希薄になってしまいます。

成長への道筋が見えない状態は、まるでゴールのないマラソンを走っているようなもので、どれだけ努力しても達成感を得ることができません。明確な目標設定は、やりがいを感じるための重要な前提条件なのです。

6.成長実感が得られない環境にいる

スキルアップの機会が限定されていたり、新しいことを学ぶ環境が整っていなかったりする職場では、停滞感や焦りが生まれます。「昨年と同じことをしている」「新しいスキルが身についていない」という状況が続くと、将来への不安が増大します。

特に変化の激しい現代において、成長が止まることは相対的な後退を意味します。同世代の仲間が新しいスキルを身につけている中で、自分だけが取り残されているような感覚は、大きなストレスとなります。

7.職場の人間関係や環境に問題がある

コミュニケーション不足、チームワークの欠如、パワーハラスメントなど、職場の人間関係に問題がある環境では、仕事そのものに集中することが困難になります。上司や同僚との関係がうまくいかないと、毎日出勤すること自体がストレスとなり、やりがいを感じる余裕がなくなってしまいます。

また、長時間労働や過度なプレッシャーなど、労働環境の悪さも大きな要因です。心身ともに疲弊した状態では、仕事の楽しさややりがいを感じることは不可能に近いでしょう。

仕事にやりがいを感じない7つの根本原因

単調な作業の繰り返し

刺激がなく、成長実感が得られない。

頑張りが正当に評価されない

承認欲求が満たされず、意欲が低下。

自分の強みを活かせていない

得意分野と業務のミスマッチ。

仕事の意義・価値が不明

社会や顧客への貢献が見えない。

明確なキャリア目標がない

将来のビジョンが描けない。

成長実感が得られない

スキルアップの機会が乏しい。

職場の人間関係や環境の問題

コミュニケーション不足やハラスメント。

3.今すぐ実践できる!やりがいを見つける5つの解決策

原因が明確になったところで、次は具体的な解決策に取り組んでいきましょう。ここで紹介する5つの方法は、今日からでも始められる実践的なものばかりです。すべてを一度に実行する必要はありませんので、自分にとって取り組みやすいものから順番に試してみてください。継続することで、徐々にやりがいを取り戻すことができるはずです。

1.自分なりの小さな目標を設定してみる

やりがいを取り戻すための第一歩は、達成可能な小さな目標を設定することです。

SMART目標設定法とは?

- Specific:具体的

- Measurable:測定可能

- Achievable:達成可能

- Relevant:関連性

- Time-bound:期限付き

このSMART法を活用して、1週間から1ヶ月程度で達成できる目標を立ててみましょう。例えば、「今月中に新しいExcel関数を3つ覚える」「1日15分早く業務を完了させる」「週に1回は同僚とランチを取りながら情報交換する」といった具体的な目標です。小さな成功体験を積み重ねることで、徐々に自信と達成感を取り戻すことができます。

目標を達成した際は、必ず自分で自分を評価し、褒めることを忘れずに。この習慣により、外部からの評価に依存しない内的なモチベーションを育てることができます。

2.仕事の意義を再発見する方法

現在の業務が社会にどのような影響を与えているかを意識的に考えてみましょう。直接的に人の役に立つ仕事でなくても、必ず何らかの形で社会に貢献しているはずです。

例えば、事務作業であっても「正確な処理により顧客への迅速なサービス提供を支えている」「データ管理により会社の意思決定を支援している」など、より大きな視点で捉え直してみてください。また、同僚や他部署からの感謝の声を意識的に集め、自分の貢献を可視化することも効果的です。

定期的に「今日の仕事で誰かの役に立ったこと」を3つ書き出すワークを実践すると、仕事の価値を再定義できるようになります。

3.上司や同僚とのコミュニケーションを見直す

積極的にフィードバックを求めることで、自分の仕事ぶりを客観視し、改善点や強みを明確にできます。「今の業務で改善できる点はありますか?」「私の強みをどう活かせるでしょうか?」といった質問を投げかけてみましょう。

また、チーム内での自分の役割を明確化し、その重要性を再認識することも大切です。会議での発言を増やしたり、建設的な提案を積極的に行ったりすることで、存在感を高め、周囲からの期待値を上げることができます。

良好な人間関係は、やりがいを感じるための重要な土台となります。

4.スキルアップで成長実感を得る

業務に関連する資格取得や新しいツール・技術の習得に取り組んでみましょう。例えば、語学スキル、ITスキル、マネジメントスキルなど、将来のキャリアにも活かせる分野を選ぶことで、一石二鳥の効果が期待できます。

会社の研修制度や勉強会への積極的な参加も有効です。学習することで新しい視点が得られ、現在の業務をより効率的に、そして楽しく進められるようになる可能性があります。

成長している実感は、やりがいを感じるための重要な要素です。たとえ小さなスキルアップでも、継続することで大きな変化をもたらします。

5.仕事以外の充実でバランスを取る

仕事だけに人生の充実を求めるのではなく、副業や趣味、社会活動などを通じて自己実現の場を広げることも重要です。週末起業、クリエイティブな趣味、ボランティア活動などで、仕事では得られない達成感や社会貢献の実感を得ることができます。

プライベートが充実することで心に余裕が生まれ、仕事に対してもより前向きに取り組めるようになります。また、仕事以外の分野で培ったスキルや人脈が、本業にも良い影響を与えることがあります。

ワークライフバランスの最適化により、人生全体の満足度を高めることで、仕事に対する見方も変わってくるでしょう。

今すぐ実践できる!やりがいを見つける5つの解決策

自分なりの小さな目標を設定する

SMART法を活用し、小さな成功体験を積む。例:「今月中に新しいExcel関数を3つ覚える」

仕事の意義を再発見する

自分の業務が社会や顧客にどう役立っているか、大きな視点で捉え直す。

上司や同僚との対話を見直す

積極的にフィードバックを求め、自分の役割や強みを再認識する。

スキルアップで成長実感を得る

資格取得や新しい技術の学習で、停滞感を打破し自信をつける。

仕事以外の充実でバランスを取る

副業や趣味、社会活動で自己実現の場を広げ、心に余裕を持つ。

4.退職を本気で検討すべき3つの危険なサイン

これまでの解決策を試しても状況が改善されない場合、または以下のような深刻なサインが現れている場合は、現在の職場で働き続けることが適切ではない可能性があります。無理を続けることで取り返しのつかない事態になる前に、転職や退職を真剣に検討すべきタイミングを見極めることが重要です。

1.心身に不調が現れている場合

仕事のことを考えるだけで動悸がしたり、日曜日の夜に憂鬱になったり、不眠や食欲不振などの症状が現れている場合は、すでに深刻な状況です。これらはうつ症状や適応障害の初期段階である可能性があり、放置すると重篤な精神的疾患に発展するリスクがあります。

特に「仕事に行きたくない」という気持ちが毎日続いたり、以前は楽しめていた趣味や活動に興味を失ったりしている場合は、早急な対応が必要です。健康は何よりも大切な資産であり、仕事のために心身を犠牲にすることは本末転倒です。

このような症状が2週間以上続く場合は、まず医療機関への相談を検討し、同時に職場環境の根本的な見直しや転職も視野に入れるべきでしょう。

2.改善努力をしても状況が変わらない場合

前述の解決策を誠実に実践しても、3〜6ヶ月経っても状況に変化が見られない場合は、環境そのものに問題がある可能性が高いです。個人の努力だけでは解決できない構造的な問題が存在する職場では、どれだけ頑張っても報われることは期待できません。

特に、会社側に改善を求めても協力が得られない、上司や人事部門が問題を理解してくれない、または改善の意思がない場合は、その組織で働き続けることのメリットは限定的です。自分の貴重な時間とエネルギーを、より良い環境で活かすことを検討すべき段階といえるでしょう。

3.価値観と仕事内容が根本的に合わない場合

自分の信念や価値観と会社の方針が根本的に対立している場合、長期的な勤務は困難です。例えば、社会貢献を重視する人が利益追求のみを重視する企業で働いたり、ワークライフバランスを大切にしたい人が長時間労働が常態化している職場で働いたりする状況です。

また、やりたいことと現実の業務内容に大きなギャップがあり、将来的にもそのギャップが埋まる見込みがない場合も、転職を検討すべきタイミングです。人生は一度きりであり、自分らしい働き方を追求することは決して贅沢なことではありません。

長期的なキャリアビジョンとの不一致は、時間が経つほど修正が困難になります。早めの決断が、より良い人生を築くためのカギとなるでしょう。

5.やりがいのある仕事への転職を成功させる3つのコツ

転職を決意した場合、同じ失敗を繰り返さないためには戦略的なアプローチが必要です。やりがいを求める転職は感情的になりがちですが、冷静な計画と準備こそが成功の鍵となります。以下の3つのコツを実践することで、理想的な職場環境への転職を実現できる可能性が高まります。

自己分析でやりたいことを明確化する

転職を成功させるためには、まず徹底的な自己分析が不可欠です。価値観、強み、興味関心、これまでの経験で最もやりがいを感じた瞬間などを丁寧に洗い出しましょう。

「なぜその時にやりがいを感じたのか」「どのような環境や条件が揃っていたのか」を具体的に分析することで、理想の職場像が見えてきます。

過去のやりがいを感じた経験から共通項を見つけ出し、それを言語化することで明確な転職軸を設定できます。

やりがいを見つけた具体例

- チームで協力して目標を達成すること

- 新しいアイデアを形にすること

- 人の成長をサポートすること

- 成果が目に見えること

このように、具体例を出してみましょう。この自己分析の結果は、面接での志望動機や転職理由を説明する際の強力な武器となります。

退職と転職を同時に考える

感情的に退職してしまうと、収入の空白期間や焦りからの妥協により、結果的に同じような問題を抱える職場に転職してしまうリスクがあります。現職を続けながら転職活動を行うことで、冷静な判断力を保ち、より良い条件での転職が可能になります。

在職中の転職活動は確かに大変ですが、収入面での安心感があることで、企業選びで妥協する必要がなくなります。また、現在の職場と比較検討できるため、転職先のメリット・デメリットをより客観的に評価できます。

面接においても「現在も働いている」という事実は、あなたの市場価値を高め、交渉力の確保にもつながります。

退職・転職までのスケジュールを立てる

転職成功のためには、戦略的なスケジュール管理が重要です。まず、転職活動開始から内定獲得まで通常3〜6ヶ月程度かかることを念頭に、逆算してスケジュールを立てましょう。現職の引き継ぎ期間(通常1〜3ヶ月)も考慮し、全体で6〜9ヶ月の期間を見込んでおくと安心です。

スケジュール例

- 自己分析・企業研究(1ヶ月)

- 書類作成・応募開始(1ヶ月)

- 面接対策・選考進行(2〜3ヶ月)

- 内定・条件交渉(1ヶ月)

- 引き継ぎ・退職準備(1〜3ヶ月)

具体的なフェーズに分けて、着実に進めることをおすすめします。

面接では、やりがいを求める転職であることを前向きに伝える準備と練習も欠かせません。ネガティブな退職理由ではなく、「より成長できる環境で挑戦したい」「自分の強みを活かして貢献したい」といったポジティブな動機として表現できるよう、事前に整理しておきましょう。

6.退職を決意したら知っておきたい円滑な辞め方

退職の決意が固まったら、最後まで責任を持って円満に退職することが重要です。将来的に業界内で再び関わる可能性もあるため、「立つ鳥跡を濁さず」の精神で、会社や同僚に迷惑をかけない退職を心がけましょう。適切な手順と心構えを知っておくことで、ストレスを最小限に抑えながらスムーズに次のステップに進むことができます。

退職の意思を伝えるベストタイミング

法的には退職の2週間前までに意思表示すれば問題ありませんが、実際には1〜3ヶ月前に伝えるのが一般的です。業務の引き継ぎや後任者の採用・教育期間を考慮すると、責任ある退職のためには十分な時間が必要です。

繁忙期や重要なプロジェクトの真っ只中は避け、比較的業務が落ち着いている時期を選びましょう。また、年度末や決算期などの重要な時期は会社にとって大きな負担となるため、可能な限り避けることをおすすめします。

後任者への引き継ぎ計画も含めて、会社に迷惑をかけない退職時期を逆算して決定することが、円満退職への第一歩です。

引き留めや圧力に負けない心構え

退職を申し出ると、多くの場合は引き留めにあいます。「君がいないと困る」「昇進の話もある」「給与を上げるから残って欲しい」といった引き留めは、一見魅力的に聞こえますが、根本的な問題が解決されていない場合がほとんどです。

よくある引き留めパターンを事前に想定し、それに対する回答を準備しておきましょう。「お気持ちは嬉しいのですが、新しい環境で挑戦したいという気持ちは変わりません」「今回の決断は慎重に検討した結果です」といった、毅然とした態度を貫くことが重要です。

また、パワーハラスメントや脅しのような不当な圧力をかけられた場合は、労働基準監督署や労働組合、退職代行サービスなどの第三者機関に相談することも検討しましょう。

退職代行サービスという選択肢のメリット

どうしても自分で退職を切り出すことができない、または職場環境が悪くて直接交渉が困難な場合は、退職代行サービスの利用も有効な選択肢です。

退職代行サービスを利用することで、精神的な負担を大幅に軽減できます。退職に関する法的な手続きや交渉を専門家に任せることで、トラブルを回避しながらスムーズに退職することが可能です。

セカステの退職代行サービスでは、豊富な実績と法的知識に基づいて、あなたの退職を全面的にサポートします。24時間対応で相談を受け付けており、最短即日での退職も可能です。「もう限界」と感じている方は、一人で悩まずにまずは相談してみてください。精神的な健康を最優先に、安全で確実な退職をお手伝いします。

7.やりがいを得て、イキイキと働こう

仕事にやりがいを感じられない状況は、適切な対処法を実践することで多くの場合改善可能です。小さな目標設定や仕事の意義の再発見など、今日からできることから始めてみましょう。

ただし、心身に不調が現れている場合や改善努力をしても状況が変わらない場合は、転職や退職を真剣に検討すべきタイミングです。あなたの人生は一度きり。やりがいを感じながら働ける環境を見つけることは決して贅沢ではありません。