「退職したいのに会社が辞めさせてくれない」「上司から強引に引き留められて困っている」そんな悩みを抱えていませんか?

退職の意思を伝えたにも関わらず、「人手不足だから」「繁忙期だから」「後任が見つかるまで」といった理由で退職を先延ばしにされたり、中には「損害賠償を請求する」「懲戒解雇にする」などと脅されて、身動きが取れない状況に陥っている方も少なくありません。

しかし、労働者には法的に保障された「退職の自由」があり、会社の承諾がなくても確実に退職することが可能です。

この記事では、会社が辞めさせてくれない時の5つの確実な解決策から、違法な引き留めへの対処法、状況別の詳細な対応方法まで、法的根拠に基づいて徹底解説します。

- 退職を阻む会社の行為が違法かどうかの判断基準と労働者の法的権利

- 退職届の受け取り拒否や損害賠償の脅しなど、状況別の具体的対処法

- 退職代行サービスの活用方法と確実に退職を実現する5つの解決策

1.会社が辞めさせてくれないのは違法行為?知っておくべき労働者の権利

労働者には退職の自由が法的に保障されている

日本国憲法第22条では「職業選択の自由」が保障されており、これは同時に退職の自由も含んでいます。つまり、すべての労働者には自分の意思で仕事を辞める権利が法的に認められているのです。

具体的には、民法第627条第1項で以下のように定められています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

これは非常に重要なポイントです。正社員などの期間の定めのない雇用契約の場合、退職の意思を伝えてから2週間が経過すれば、会社の承諾の有無に関係なく雇用契約は終了します。

会社側には退職を阻止する法的権限はなく、労働者の退職の意思表示を無視したり、退職を認めない行為は、労働者の基本的権利を侵害する違法行為にあたる可能性があります。

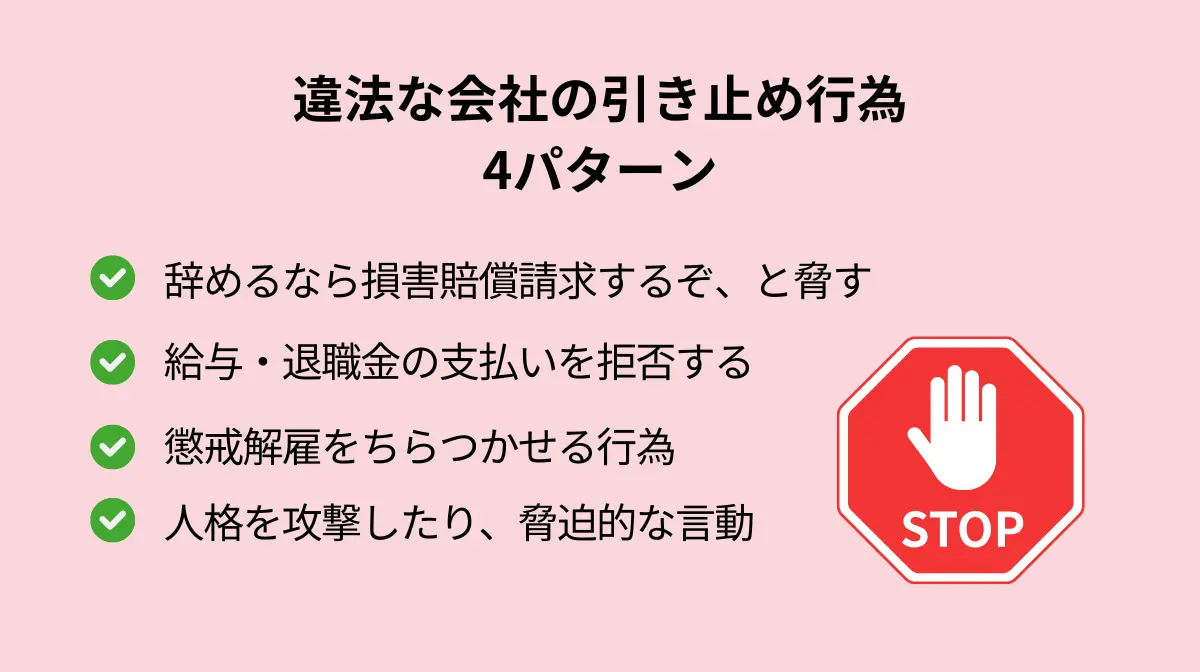

違法となる具体的な引き留め行為

会社が行う引き留め行為の中には、明らかに違法なものがあります。以下のような行為を受けた場合は、法的根拠に基づいて毅然と対応しましょう。

1. 損害賠償の脅し(労働基準法第16条違反)

「辞めるなら損害賠償を請求する」「研修費用を返せ」などの脅しは、労働基準法第16条で禁止されています。

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

参考:e-GOV法令検索

退職すること自体は契約の不履行ではなく、会社が事前に損害賠償額を定めることは違法です。

2. 給与・退職金の支払い拒否

「辞めるなら給与は払わない」「退職金は支給しない」という脅しも違法行為です。労働基準法第24条により、賃金の全額支払い義務は退職理由に関係なく会社にあります。

3. 懲戒解雇をちらつかせる行為

正当な退職の意思表示に対して「懲戒解雇にする」と脅すことは、労働者の権利を不当に制限する違法行為です。懲戒解雇は、犯罪行為や重大な規律違反があった場合にのみ適用される処分であり、退職の意思表示は懲戒事由にはなりません。

4. 人格攻撃や脅迫的言動

「無責任だ」「裏切り者だ」などの人格攻撃や、「業界にいられなくしてやる」といった脅迫的言動は、パワーハラスメントに該当し、違法行為となります。

お願いレベルの引き留めと違法行為の境界線

一方で、すべての引き留め行為が違法というわけではありません。お願いレベルの引き留めと違法な強要の境界線を理解しておくことが重要です。

合法な引き留め(お願いレベル)の例

- 「繁忙期が終わるまで待ってもらえないか」という相談

- 「後任の採用・育成まで協力してほしい」という依頼

- 「引き継ぎ期間を十分に取りたい」という調整の申し出

- 労働条件の改善提案による慰留

これらは強制力を伴わない相談や依頼であり、労働者には応じる義務はありません。ただし、会社側が合理的な範囲で調整を求めることは違法ではないのです。

違法となるのは、上に挙げたような社員の権利を無視したり、給料や退職金の未払いなど経済的に不利になる状況にしたり、脅したりする行為です。合理的な「お願い」の場合は違法とは言い切れません。

しかし、重要なのは、お願いであっても従う義務はないということです。合理的な調整期間を設けることは円満退職につながりますが、最終的な判断は労働者にあることを忘れてはいけません。

2.今すぐ実践できる5つの確実な解決策

解決策1:退職の意思を明確かつ断固として伝える

多くの場合、退職を認めてもらえない原因は意思表示の曖昧さにあります。「辞めようと思っているんですが…」「続けるのが辛くて…」といった表現では、上司に「まだ迷っている」「説得の余地がある」と判断されてしまいます。

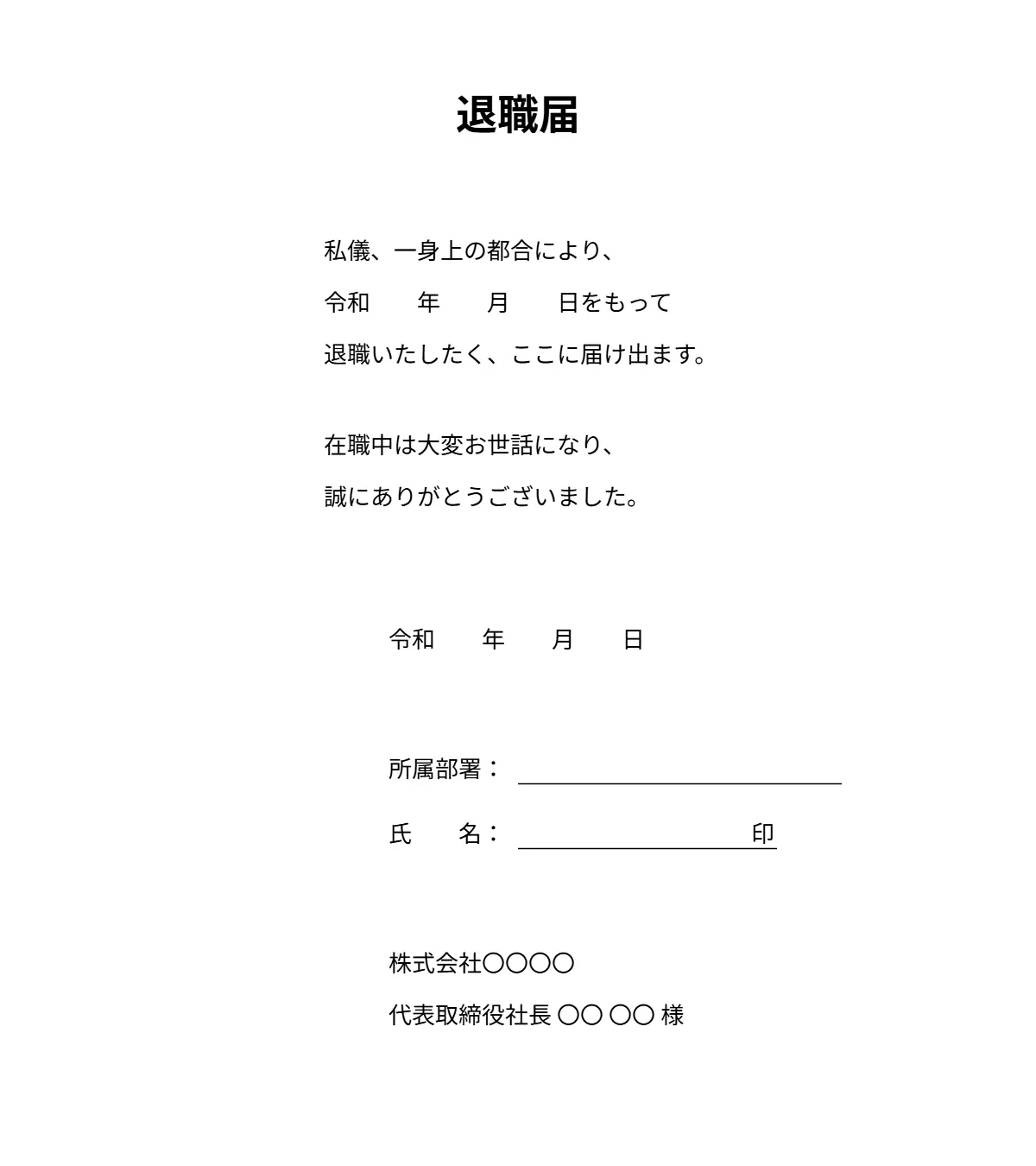

言い切り方で、期限の区切りを付けた言い方「〇月〇日で退職いたします」などとするのがおすすめです。また、口頭ではなく書面での意思表示の方が証拠が残るのでおすすめです。その際に、退職願いにするか、退職届にするか迷う方もいるかと思います。違いを簡単にまとめました。

- 退職願: 退職の許可を求める書類(会社が承諾しなければ撤回可能)

- 退職届: 退職を通告する書類(一方的な意思表示で撤回不可)

したがって、確実に退職したい場合は、退職届を使用しましょう。以下は退職届の雛形です。

解決策2:直属上司がダメなら人事部・上級管理職など上位者に話をしてみる

直属の上司が退職を認めない場合は、組織内での段階的なアプローチが効果的です。

エスカレーションの手順

1. 上級管理職への相談

- 部長、事業部長など、より上位の管理職に相談

- 上級管理職は法的知識を持っており、適切な判断をする可能性が高い

2.人事部への直接相談

- 人事部は労働法規に精通しており、客観的な判断が期待できる

- 退職手続きの専門部署として、スムーズな対応をしてくれる場合が多い

3.代表取締役への直接提出

- 最終手段として、退職届を代表取締役宛に提出

上位者への相談時のポイント

相談を行う際は、まず直属上司との経緯を簡潔に説明し、退職の意思が固いことを明確に伝えることが重要です。その上で、民法627条による法的根拠に言及しながら、冷静かつ毅然とした態度を保って対応しましょう。感情的になることなく、事実に基づいた説明を心がけることで、上級管理職や人事部からの理解と適切な対応を得やすくなります。

解決策3:内容証明郵便で退職届を送付する

退職届の受け取りを拒否された場合や、確実に退職の意思表示を証明したい場合は、内容証明郵便を活用しましょう。

内容証明郵便の法的効力

- いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明

- 法的な証拠として非常に強力

- 会社側の「受け取っていない」という言い逃れを防止

文書の作成

- A4用紙に手書きまたはワープロで作成

- 1行20字以内、1枚26行以内で記載

- 同じ内容の文書を3通作成(郵便局保管用、相手方送付用、差出人控え用)

郵便局での手続き

- 内容証明郵便の申込み

- 配達証明も同時に申込み(配達の事実も証明)

- 料金:基本料金+内容証明料+配達証明料(合計約1,000円)

送付後の対応のポイント

内容証明を送ったら、会社が受け取りを否定するなど何か揉め事が起きたときのために、控えを大切に保管し、重要な証拠として保存しておきましょう。

解決策4:労働基準監督署への相談

社内での解決が困難な場合は、労働基準監督署(労基署)への相談が有効です。

労基署の役割

- 労働基準法等の労働関係法令の監督・指導

- 労働者からの相談対応

- 違法行為に対する調査・是正勧告

相談できる内容

- 退職を認めない違法性について

- 損害賠償の脅しや給与未払いについて

- パワーハラスメントについて

- 労働時間や休暇に関する問題

相談時に準備すべき資料

- 退職届の控え

- 会社とのやり取りの記録(メール、録音など)

- 就業規則のコピー

- 給与明細、雇用契約書

労基署相談の効果

労基署に相談すると、専門的なアドバイスが受けられるというのが大きなメリットです。そして、相談員により会社への指導勧告が妥当だと判断されれば、会社に対して働きかけてもらえる可能性が生まれます。

一人で戦うのはもう限界、誰が見てもあの会社はおかしい…そんな思いを抱いているのなら、労働基準監督署に相談をしてみましょう。

全国の労働基準監督署の連絡先はこちらです。

しかし、労働基準監督署への相談は、時間がかかるうえに会社の是正措置を待つというスタンスになってしまうというデメリットもあります。手っ取り早く会社を辞めたいという場合は、次の解決策5に進んでみましょう。

解決策5:退職代行サービスの活用

どうしても自分で退職の意思を伝えることが困難な場合は、退職代行サービスの活用を検討しましょう。

退職代行サービスが有効な理由

- 本人に代わって退職の意思を会社に伝達

- 法的知識に基づいた適切な対応

- 会社との直接的なやり取りが不要

- 心理的負担の大幅な軽減

運営形態による違い

| 運営形態 | できること | 料金相場 | メリット |

|---|---|---|---|

| 弁護士運営 | 退職代行+交渉+法的手続き | 5-10万円 | 全ての法的業務が可能 |

| 労働組合運営 | 退職代行+一部交渉 | 2-3万円 | 団体交渉権により交渉可能 |

| 民間企業運営 | 退職の意思伝達と手続きの代行 | 1-3万円 | 料金が安い |

信頼できるサービスの選び方

- 自分が依頼したい内容に合った退職代行を選ぶ

- 料金体系が明確で追加費用がない

- 相談から退職完了までのサポートが充実

- 退職成功率が高いなど、実績がある

過剰なサービスは費用負担が増える元になるので注意が必要です。たとえば、損害賠償請求をされそうな場合、明らかなハラスメントがある場合、退職金の支払い拒否などが予想される場合など、明らかに金銭的な争いが起きそうな場合は、着手金や成功報酬を払ってでも弁護士に依頼する可能性を検討する必要がありそうです。

しかし、「退職したいけど、言い出せない…」といったシンプルな退職の意思表示の代行を依頼する場合は、民間の退職代行サービスに依頼すると、リーズナブルに目的を達成することができます。

自分がどこまでのサービスを期待するかによって、退職代行を選ぶのがおすすめです。

3.会社を辞めれない状況別の対処法(詳しく解説)

退職届を受け取ってもらえない場合

退職届の受け取り拒否は、退職を阻害する典型的な手法です。しかし、法的には退職届の受け取り拒否は退職の効力に影響しません。

退職届の受取を拒否された場合は、まずはメールでの退職通知をしましょう。メールは送信日時が記録されるため、法的な証拠としても有効です。

上司、人事部、代表取締役にも同時送信することで、退職の意思を社内全体に明らかにしましょう。それでも、小さな企業の場合は「退職の申し出」をなかったことにしようとする可能性があります。メールも無視されるようなら、解決策3で示した「内容証明郵便」を活用してください。

損害賠償・違約金を要求された場合

損害賠償や違約金の要求は、多くの場合で違法行為にあたります。就業規則をみて、冷静に法的根拠を確認しましょう。また、就業規則に規定されていても明らかに違法な内容であれば、効力は認められません。

違法性の判断基準

明確に違法なケース

- 退職に対する一律の違約金設定

- 研修費用の一方的な請求

- 退職予告期間の短縮に対する罰金

例外的に支払い義務が発生する可能性があるケース

- 会社が費用負担した資格取得で、明確な返還条件が契約書に記載されている場合

- 故意に会社に損害を与えた場合(ただし退職自体は損害ではない)

- 機密情報の漏洩など、明確な背信行為があった場合

脅しではなく、損害賠償を具体的に請求してくるような場面に遭遇したら、労基署や弁護士に相談をしましょう。

会社側も弁護士を立てていることもあるため、まずは冷静に法律の専門家に相談することをおすすめします。

懲戒解雇をちらつかされた場合

懲戒解雇の脅しは、労働者の不安を煽る典型的な手法ですが、ほとんどの場合で実行されることはありません。退職金が出ないかも…と不安にさせ、退職を思いとどまらせようとしているのかもしれません。

懲戒解雇の要件は労働契約法に定められており、それらに該当することはほとんどありません。規定内容を見てみましょう。

懲戒解雇の正当な事由(労働契約法第15条)

- 刑事犯罪の実行

- 重大な業務命令違反

- 経歴詐称(重要な事項に限る)

- 長期間の無断欠勤(14日以上が目安)

- セクハラ・パワハラ等の重大な人権侵害

このように、あなたの日ごろの行いが懲戒解雇に該当しないと感じたら、脅しに屈せず冷静に対処しましょう。退職の意思を変えず、これらの懲戒解雇の理由には該当しないため、自己都合による退職を希望する旨を明示しましょう。

また、懲戒解雇とする旨の脅し自体がパワハラに該当する可能性があるため、先方の言い分にはしっかりと証拠を取っておきましょう。

万が一、脅しではなく強制的に懲戒解雇にしようと会社が動いてきた場合は、労働基準監督署や弁護士に相談して、対処する必要があります。

有給消化・給与支払いを拒否された場合

退職時の有給消化拒否や給与未払いは明確な違法行為です。毅然とした対応が必要です。

有給休暇の法的権利(労働基準法第39条)

- 労働者の時季指定権は法的に保障されている

- 会社は事業の正常な運営を妨げる場合のみ時季変更権を行使可能

- 退職時は時季変更権の行使ができない(変更先がないため)

給与支払いの法的義務(労働基準法第24条)

- 賃金全額支払いの原則

- 退職理由に関係なく支払い義務は継続

- 最終給与の支払い拒否は違法

対処法

上記のような明らかな違法性のある内容を会社が推し進めてきた場合、こちらも法的な対処が必要です。

書面での請求

- 有給休暇取得申請書の提出

- 給与支払い請求書の送付

- 内容証明郵便での正式請求

労基署への申告

- 有給休暇の取得妨害として申告

- 賃金未払いとして申告

- 会社への指導・是正勧告を求める

法的手続きの検討

- 労働審判の申立て

- 付加金(未払い賃金と同額)の請求

- 弁護士への相談

退職時の有給消化や給与支払いは、労働者の確定した権利です。会社の都合で拒否されることはありません。法的根拠を理解し、自信を持って権利を主張しましょう。

4.退職を阻む会社側の事情と心理

会社側の事情や心情を理解しておくことで、退職したいけど辞められない事態を打開するきっかけが掴めるかもしれません。次は、会社側の事情と心理についてまとめました。

人手不足と採用コストの問題

現代の多くの企業が直面している慢性的な人手不足は、退職阻害の主要因の一つです。

人手不足の実情

- 少子高齢化による労働力人口の減少

- 業務量に対する人員配置の不適切さ

- 離職率の高さによる恒常的な人員不足

- 一人当たりの業務負荷の過重

採用コストの負担

- 求人広告費:月額数十万円から数百万円

- 人材紹介会社手数料:年収の20-35%

- 採用活動に関わる人件費

- 新人研修・育成コスト

企業にとって、既存社員の退職は大きな経済的損失となります。そのため、短期的な視点で退職を阻止しようとする心理が働くのです。

しかし、これは従業員個人が負うべき責任ではありません。人員配置や採用計画は経営陣の責任であり、従業員に責任転嫁することは不適切です。あなたが退職することで業務に支障が出るとしても、それは組織運営の不備によるものであり、従業員個人が罪悪感を感じたり、退職を諦めたりする理由にはならないことを理解しておきましょう。

離職率と企業イメージへの影響

離職率の企業への影響

対外的なイメージ悪化

- 求職者からの企業評価低下

- 取引先からの信頼性への疑問

- 業界内での評判低下

採用活動への悪影響

- 応募者数の減少

- 優秀な人材の確保困難

- 採用コストの増加

既存社員への影響

- 残業時間の増加

- 業務負荷の増大

- 職場の士気低下

管理職の評価制度との関連

多くの企業では、管理職の評価項目に部下の離職率が含まれています。これが、個人的な保身による退職阻害を生む構造的要因となっています。

管理職の評価制度との関連

多くの企業では、管理職の評価項目に部下の離職率が含まれています。これが、個人的な保身による退職阻害を生む構造的要因となっています。部下の退職は人事評価での減点対象となり、昇進・昇格への悪影響やボーナス査定での不利益をもたらし、管理能力の疑問視につながる可能性があります。

特に短期間での複数の退職者発生や、重要なプロジェクトメンバーの退職、後任育成の失敗などが重なると、上層部からの責任追及への恐れから、上司が個人的な保身に走り、部下の正当な退職要求を不当に阻害するケースが発生します。

組織的な引き留め体質の問題

一部の企業には、退職を認めない組織文化が根深く存在しています。

ブラック企業に見られる引き留め体質

- 退職は「裏切り行為」という価値観

- 「会社に育ててもらった恩」の強調

- 精神論による退職否定

- 同調圧力による個人の意思の軽視

従業員の権利軽視の企業文化

- 労働法規の理解不足

- 「従業員は会社の所有物」という古い思考

- パワーハラスメントの常態化

- コンプライアンス意識の欠如

さらに、中小企業のなかには人事担当者の法的知識が不十分であることが不当な引き止めにつながっているケースもあります。就業規則の内容が不十分であったり、就業規則の内容が法律に準拠していない、退職手続きのマニュアルが存在しないといったことも珍しくありません。

これらの会社側の事情や無知は、あなたの退職の権利を制限する正当な理由にはなりません。会社の都合で個人の人生設計が左右されることは、法的にも倫理的にも認められないため、毅然とした態度で臨みましょう。

5.円満退職に近づけるためのコミュニケーション術

引き留めにくい退職理由の伝え方

退職理由の伝え方次第で、引き留めの強さは大きく変わります。会社が改善できない個人的な理由を中心に据えることが、円満退職への近道です。

引き留めにくい退職理由の伝え方

退職理由の伝え方次第で、引き留めの強さは大きく変わります。会社が改善できない個人的な理由を中心に据えることが、円満退職への近道です。

具体的なトークスクリプト例

キャリアアップを理由に退職する例

この度、○○分野での専門性を深めるため、来年4月から専門学校に通うことを決めました。2年間の集中的な学習が必要なため、3月末で退職させていただきます。

健康上の理由による退職の例

医師から長期間の療養が必要と診断され、しばらく仕事を離れることになりました。○月末で退職させていただきます。

介護を理由に退職する例

父の介護が必要になり、実家に戻ることになりました。遠方のため通勤が困難になるため、○月末で退職させていただきます。

生活拠点の変化を理由に退職する例

配偶者の転勤に伴い、○○県に引っ越すことになりました。○月末で退職させていただきます。

これらの理由は会社側が改善や条件変更で解決できない内容であり、時期的制約もあるため引き留めにくく、円満退職につながりやすくなります。

引き継ぎ期間の現実的な調整

適切な引き継ぎ期間の目安

| 職種・役職 | 引き継ぎ期間の目安 | 主な引き継ぎ内容 |

|---|---|---|

| 一般職 | 2週間〜1ヶ月 | 業務手順、取引先情報 |

| 主任・係長 | 1〜2ヶ月 | チーム管理、プロジェクト状況 |

| 課長以上 | 2〜3ヶ月 | 部下指導、予算管理、戦略企画 |

| 専門職 | 1〜3ヶ月 | 専門知識、技術ノウハウ |

引き継ぎの際は、業務内容を重要度と緊急度に分けて、いつまでに・何を引き継ぐかを明らかにしましょう。前もって引き継ぎ資料を作成しておけば、現場の混乱も避けられ、円満な退社につながります。

面倒だからと資料を作らないでおくと、あとあと「この件はどうなってる…?」と退職後に会社から頻繁に連絡が来たり、無責任に辞めたと後ろ指をさされることになりかねません。

また、パスワードなどの重要情報やマシンの仕様書、顧客情報などを引き継がずに退職すると、最悪の場合は円滑な業務遂行に影響を及ぼしたという理由で損害賠償請求を受ける恐れもあるため注意しましょう。

最終交渉での妥協点の見つけ方

完全に円満とはいかない場合でも、双方にメリットのある調整を模索することで、関係悪化を最小限に抑えることができます。

具体的には、適切な引き継ぎ期間を設けて引き継ぎを行うこと。引き継ぎの内容は必ず書面で残すことです。

会社に不利益を被らせないようにきちんと退職マナーを守れば、周囲の同僚にも退職を受け入れてもらえるはずです。

最後だからと悪い態度を取ったり、引き継ぎを適当にしてしまうと、失業保険の請求に必要な書類をなかなか出してもらえない、転職時に前職へのヒアリングがあった際に悪い評価をつけられる…といった嫌がらせを受けるリスクもゼロではありません。

退職に向けて適切な準備と対策を行い、安心して新しいキャリアをスタートしましょう。

6.退職の権利はあなたにあり!毅然とした態度で退職を遂行しよう

あなたには法的に確実に保障された退職の権利があります。どんなに会社が引き留めても、その権利が消えることはありません。一人で抱え込まず、労働基準監督署や退職代行サービスなど適切なサポートを活用しながら、堂々と新しい道を歩んでください。

退職は逃げではなく、自分らしい働き方を実現するための勇気ある一歩です。