「退職したいけど引き留められるのが怖い」「人手不足で言い出せない」そんな悩みを抱える看護師は決して少なくありません。厚生労働省の統計では、看護師の離職率は毎年約11%で推移しており、年間10人に1人が退職している現実があります。本記事では、看護師の方が確実に、円満に退職する方法を具体的に解説します。

- 引き留められない5つの戦略と効果的な退職理由の伝え方

- 6ステップの円満退職プロセスと各手続きのポイント

- トラブル対処法と退職代行サービスの選び方

1.看護師が退職を決意する前に知っておくべき現実

看護師の退職は決して珍しいことではありません。まずは客観的なデータと現実を正しく理解し、退職への不安や罪悪感を解消しましょう。

看護師の退職率と転職状況の実態

まず、看護師の退職について客観的なデータを確認しましょう。

統計データによる現状

日本看護協会『2024年病院看護実態調査』によると、2023年度の正規雇用看護職員の離職率は 11.3% でした(前年度比0.5ポイント減)

また、退職した看護職の方の75.6%がまた看護職として再就職しているというデータがあります。そして、再就職にかかった期間としては、49.8%が1年未満で再就職に成功しています。

看護師という仕事の性質上、転職市場での需要も高く、退職した場合も転職しやすいというメリットが見受けられます。

これらのデータが示すのは、看護師の退職・転職は極めて一般的だということです。「自分だけが辞めたがっている」と思い悩む必要は全くありません。

また、看護師の有効求人倍率は2.20倍と、全職種平均の1.19倍を大幅に上回っています。つまり、1人の看護師に対して2つ以上の求人があり、転職先に困ることは基本的にありません。

退職を妨げる職場の典型的な問題

看護師が「辞めたい」と思っても、すぐに行動に移せない背景には、医療現場ならではの事情があります。代表的なものを以下に整理しました。

1. 慢性的な人手不足による引き留め

多くの病院は常に人手不足の状態にあります。そのため、退職を申し出ると

「あなたがいなくなると病棟が回らない」

「患者さんが困る」

といった言葉で強い責任感に訴える引き留めが行われがちです。

2. 管理職の評価を気にする職場体質

看護師長や上司にとって、部下の退職は「マネジメント不足」として評価に響く場合があります。そのため、自分の評価を守るために、過度に退職を引き止めようとするケースがあります。

3. 奨学金返済義務(いわゆる「お礼奉公制度」)

看護学生時代に病院や自治体から奨学金を受けた場合、卒業後に一定年数働けば返済免除となる仕組みがあります。

例えば、看護学校と提携する病院にそのまま就職したケースなどです。

しかし、約束の年数を満たす前に退職すると、奨学金を一括返済しなければならず、経済的な負担から辞めにくくなる人も少なくありません。

4. 「患者のため」という使命感への訴求

看護師は強い職業倫理と使命感を持っています。これを利用して、

「患者さんのために続けてほしい」

「あなたが辞めたら患者さんが悲しむ」

といった感情的な引き留めが行われることもあります。

退職する権利は法的に保護されている

重要なのは、退職は労働者の基本的な権利であり、法的に保護されているということです。

民法627条による退職の自由

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、いつでも解約の申入れができる。この場合の雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することで終了する。

つまり、法的には2週間前の申告で退職が可能です。就業規則で「3ヶ月前に申告」などと定められていても、法律が優先されます。

2.引き留められないための5つの戦略

退職の意思を固めたら、次は確実に退職を実現するための具体的な戦略が必要です。効果的な5つのアプローチで、引き留めを回避しながら円満退職を目指します。

戦略1:退職理由を戦略的に選択する

退職理由の選択は、円満退職の成否を左右する最重要ポイントです。

引き留めにくい退職理由の特徴

- 物理的・客観的で変更不可能

- 前向きで成長志向

- 家庭事情など個人的で深く追求しにくい

効果的な退職理由の例文

| 退職理由 | 例文 |

|---|---|

| 結婚・出産 | この度結婚することになり、パートナーとの生活を優先したいと考えております。現在の勤務体制では両立が困難なため、退職させていただきたく思います。 |

| 家族の介護 | 家族の健康状態が悪化し、介護が必要になりました。看護師の業務と両立は困難なため、家族を支えることに専念したいと思います。 |

| 配偶者の転勤 | 配偶者の転勤により転居することになりました。通勤が困難になるため、退職させていただきます。 |

| 健康上の理由 | 体調面で不安があり、医師から休養を勧められています。患者様の安全を第一に考え、退職を決意いたします。 |

| キャリアアップ | 看護師としてさらなるスキルアップを目指し、専門性を高められる環境で学び直したいと考えています。 |

避けるべきNGな退職理由

- 人間関係の問題

- 給与・待遇への不満

- 労働環境への批判

- 上司や病院への不満

これらの理由は改善案を提示されて引き留められる可能性が高くなります。

戦略2:退職時期を戦略的に選ぶ

退職しやすい時期を見極めて動くことも有効です。一般的に看護師が退職しやすい時期、しにくい時期をまとめました。

退職しやすい時期

| 時期 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 3月(年度末) | 人事異動の時期で退職者が多い | 競争率が高い場合がある |

| ボーナス後 | 経済的メリットを確保できる | 就業規則の支給条件を要確認 |

| 新人研修後 | 新戦力の補充時期と重なる | 引き継ぎ期間の確保が重要 |

避けるべき時期

| 時期 | 理由 |

|---|---|

| 夏季休暇・年末年始 | 人手不足が深刻 |

| 他の職員の産休・育休と重複する時期 | さらなる人手不足を招く |

| 大型連休前後 | 業務調整が困難 |

| 病棟の繁忙期 | 職場への負担が大きい |

退職の申告時期は、希望退職日から逆算して慎重に決定する必要があります。まず就業規則で定められた申告期限を確認し、それに従って最低限の期間を確保しましょう。その際、残っている有給休暇をすべて消化できるスケジュールにするのがおすすめです。

また、業務の引き継ぎに必要な期間についても考慮しましょう。引き継ぎもせずにいきなり退職をするのはトラブルの元です。引き継ぎ書を書面で用意しておくのが良いでしょう。すでに転職先の内定をもらっている場合は期限にも注意が必要です。

戦略3:退職意思の伝え方を工夫する

伝え方一つで相手の反応は大きく変わります。

強い意志を示すポイント

- 相談ではなく報告として伝える

❌ 「退職を考えているのですが…」

⭕ 「退職させていただくことに決めました」 - 具体的な日程を提示する

❌ 「いずれ辞めたいと思っています」

⭕ 「○月○日をもって退職させていただきます」 - 感謝の気持ちを込めた切り出し方

「お忙しい中、お時間をいただきありがとうございます。

これまで○年間、こちらでお世話になり、多くのことを学ばせていただきました。しかし、この度○○の理由により、○月○日をもって退職させていただくことに決めました。」 - 曖昧な表現を避ける

❌ 「~と思います」「できれば」「なるべく」

⭕ 「~と決めました」「〇日までに」「必ず」

戦略4:書面での記録を残す

退職手続きでは書面記録が欠かせません。退職意思表示の法的証拠となり、トラブル時の重要な証明材料として機能します。また、退職日程や条件について双方の認識違いを防ぎ、「言った・言わない」の水掛け論を回避できます。記録があることで不当な引き留めや嫌がらせの抑制効果も期待でき、後任者への引き継ぎ資料としても活用可能です。

記録すべき内容リスト

- 退職を申し出た日時・場所

- 相手の氏名・役職

- 伝えた退職理由

- 希望退職日

- 相手の反応・発言内容

- 今後のスケジュール

退職願と退職届の使い分け

退職願いと退職届を混同していませんか?いつ、どんな意味で出すか、撤回の可能性があるかなど下の表を見て正しく使い分けましょう。

| 書類 | タイミング | 特徴 | 撤回 |

|---|---|---|---|

| 退職願 | 相談段階 | 退職を願い出る | 可能 |

| 退職届 | 決定後 | 退職を通知する | 困難 |

| 内容証明郵便 | 最終手段 | どうしても受理されない場合に使用。法的に2週間後の退職が成立 | 不可 |

戦略5:第三者のサポートを活用する

退職を強く引き止められたり、万が一「退職を伝えたらいじめられた」といった退職ハラスメントに遭った場合は、一人で抱え込まず、適切なサポートを受けましょう。相談できる先と特徴を表にまとめました。

| 相談先 | 対応内容 | 費用 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 労働組合 | 団体交渉、相談対応 | 組合費のみ | 集団での交渉力が強み |

| 労働基準監督署 | 法的アドバイス、指導 | 無料 | 法的権限がある公的機関 |

| 転職エージェント | 転職サポート、退職アドバイス | 無料 | 業界事情に精通 |

| 退職代行サービス | 退職手続き代行 | 2-5万円 | 即日対応可能 |

| 弁護士 | 法的トラブル対応 | 相談料要 | 法的トラブルに最も有効 |

公的機関のアクセス情報

- 労働基準監督署:全国労働基準監督署一覧

- 労働条件相談ほっとライン:0570-006-110

- 法テラス:電話相談:0570-078374(平日9-21時、土曜9-17時)

法テラスWebサイト

困ったときはこれらを上手に活用して、スムーズな退職に繋げましょう。

3.看護師の円満退職の流れ【6ステップ】

引き止められないための戦略を理解したら、実際の退職手続きを段階的に進めていきます。3ヶ月前から退職日まで、時系列に沿った具体的な行動プランをご紹介します。

ステップ1:退職準備(退職3ヶ月前)

退職の準備として、まず就業規則の確認から始めましょう。人事部から就業規則を入手し、退職に関する条項を詳細に確認します。特に申告期限と必要な手続き、有給休暇の取り扱いについて正確に把握することが重要です。

次に、退職時期を決定します。転職先の入職希望時期に合わせることはもちろん、ボーナス支給時期を逃さないよう計画的に進めることも大切です。有給休暇の残日数を確認し、すべて消化できるスケジュールを組み、引っ越しなどの個人的な都合も含めて最適な時期を見極めましょう。

同時に転職活動も本格的に開始します。看護師転職サイトへの登録を行い、履歴書・職務経歴書の準備を進めます。希望条件を明確に整理し、面接スケジュールの調整も含めて計画的に進めることが成功への鍵となります。

ステップ2:退職意思の申告(退職2ヶ月前)

退職の意思を伝える際の上司へのアポイント取得は慎重に行いましょう。まず、忙しい時間帯や緊急対応が必要な時期を避けることが重要です。会議室などの個室での面談を依頼し、「重要な相談がある」旨を簡潔に伝えて相手の注意を引きます。面談時間は30分程度を確保し、十分に話し合える環境を整えることが大切です。

退職理由については、戦略1で準備した内容を、簡潔かつ明確に伝えます。詳しい質問をされても、一貫した説明ができるよう準備しておきましょう。

上司から引き留められたり、感情に訴えかけられても冷静に対処しましょう。「退職の相談」ではなく「退職意思の伝達」であること、決意が固いことを伝えて理解を促しましょう。

ステップ3:退職日の調整(退職1.5ヶ月前)

希望退職日の提示

具体的な日付を提示し、交渉の余地があることも伝えます。

「○月○日の退職を希望していますが、業務の都合により1週間程度の調整は可能です。」

引き継ぎ期間の調整

- 担当業務の洗い出し

- 引き継ぎに必要な期間の算出

- 後任者の決定時期

- マニュアル作成期間

有給休暇消化の相談

残っている有給休暇の消化方法について相談します。退職時の消化は労働者の権利です。

業務引き継ぎ計画の策定

どの業務を、いつまでに、誰に引き継ぐかの計画を立てます。

ステップ4:退職届の提出(退職1ヶ月前)

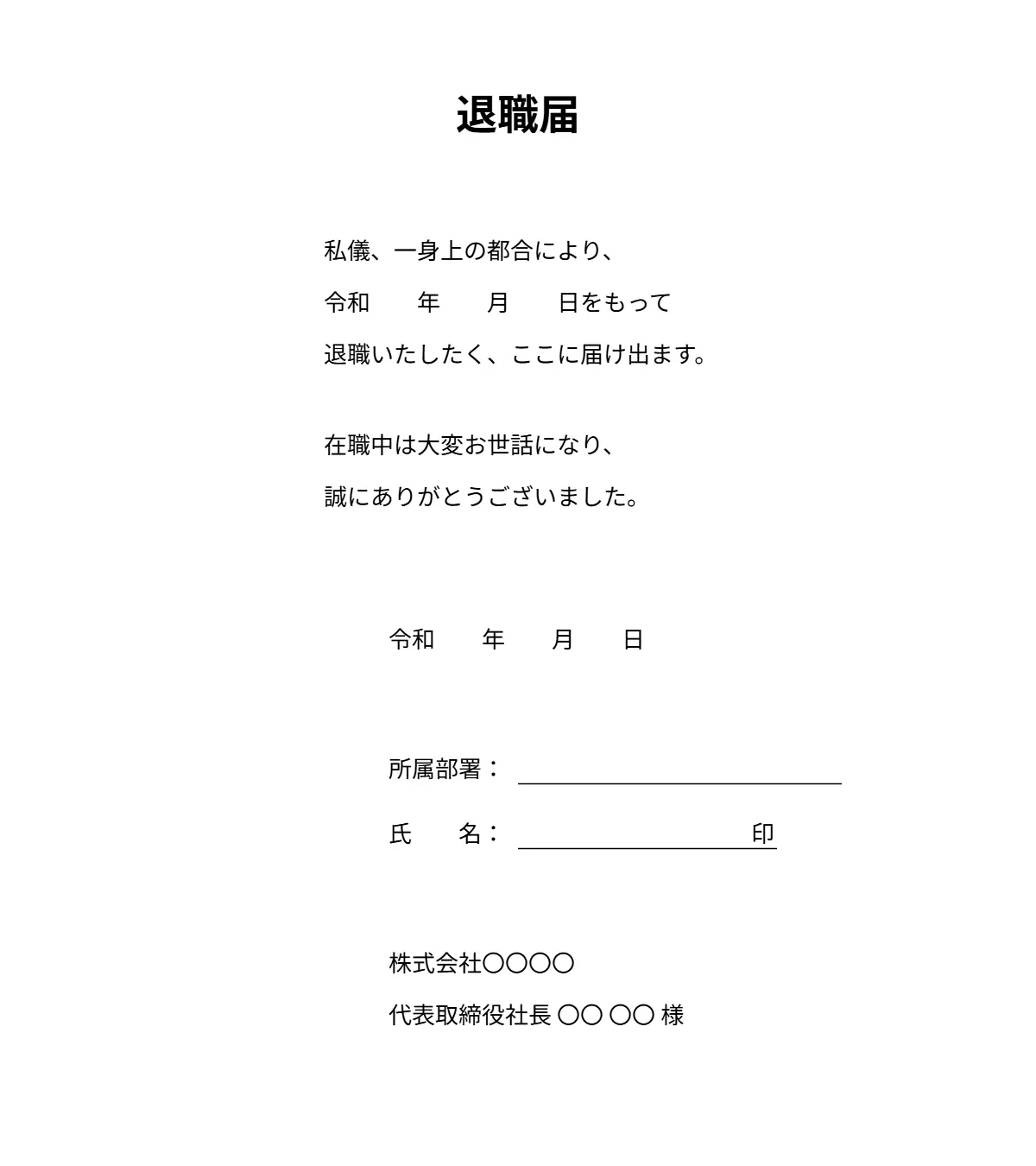

退職日が正式に決まったら、退職届を作成します。

こちらは株式会社用の雛形ですので、病院の場合は末尾を

医療法人〇〇会理事長 〇〇 〇〇殿

とするのが一般的です。

なお、手渡しの場合はいざというとき「受け取っていない」と誤魔化されないよう、受領証をもらったり、控えを自分でもらっておくことも検討しましょう。メールも併用することで、履歴を残すのもお勧めです。

退職届は受理されると撤回が困難になります。最終的な意思確認を十分に行ってから提出しましょう。

ステップ5:業務引き継ぎの実施

円満な退職のために、引き継ぎ資料を作成しましょう。

必要な情報は一般的に以下のような内容が挙げられます。

- 担当患者の情報

- 日常業務のスケジュール

- 緊急時の対応方法

- 関係部署との連絡先

- 引き継ぎチェックリスト

後任者には適切に引き継ぎを行い、担当患者やそのご家族にも適切な時期に挨拶をしましょう。退職に際して影響を受ける関連部署がある場合は、そちらへの引き継ぎや挨拶も忘れずに。

ステップ6:備品の返却と退職に関する書類の受領

最後に病院から預かっているものを返し、退職関係の書類を受け取れば、退職手続きの完了です。

備品の返却

病院から借りているもの、資格を喪失した保険証などは速やかに返却が必要です。

| 返却物 | 確認事項 |

|---|---|

| 健康保険証 | 家族分も含めて |

| 職員証・IDカード | 磁気カードも |

| ユニフォーム | クリーニング済み |

| 鍵・セキュリティカード | 全て漏れなく |

| 業務用携帯・PHS | 充電器も含め |

| 病院の機密資料 | データも含め削除 |

重要書類の受け取り

退職時には、以下のような重要な書類の受取も発生します。

| 受取書類 | 用途 |

|---|---|

| 離職票 | 失業保険申請 |

| 源泉徴収票 | 確定申告・転職先提出 |

| 雇用保険被保険者証 | 転職先での継続手続き |

| 年金手帳 | 国民年金切り替え |

| 健康保険資格喪失証明書 | 国保加入手続き |

書類や備品関係の受け渡しを完了させ、最後にはお世話になった同僚や上司、そして患者さんへの感謝の気持ちを込めた挨拶を行いましょう。これらのステップを確実に行うことで、円満に退職できます。

4.退職時のトラブルと対処法

退職過程で発生しがちなトラブルへの対処法を事前に把握しておきましょう。問題が生じても冷静に対応できる準備をしておくことが重要です。

強引な引き留めにあった場合の対処法

よくある引き留めのパターン別に対策をまとめて紹介します。

以下のポイントを押さえましょう。

- 感情的にならず冷静を保つ

- 決定事項として伝える

- 代替案は求めない姿勢を示す

- 録音やメモで記録を残す

なお、直属の上司が取り合ってくれない場合は、看護部長や人事部に相談することも検討しましょう。退職は労働者の権利であり、退職を認めないこと自体、法律では認められません。

退職を受け入れてもらえない場合の対処法

退職を申し出ても受け入れてもらえない場合は、段階的に対応を強化していく必要があります。

第1段階:再度の話し合い

まずは書面での退職意思表示を行い、口約束ではなく文書として記録に残します。同時に、民法第627条による退職の自由など法的根拠を説明し、退職が労働者の権利であることを理解してもらいます。また、引き継ぎ期間を具体的に提案することで、職場への配慮も示しながら建設的な解決を目指します。

第2段階:内容証明郵便による通知

話し合いでの解決が困難な場合は、内容証明郵便による正式な通知を行います。

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、私は○年○月○日に退職の意思をお伝えいたしましたが、未だご承認いただけておりません。

つきましては、民法第627条に基づき、本書面をもって○年○月○日をもって退職することを通知いたします。

といった内容で、法的に有効な退職通知を送付します。

第3段階:労働基準監督署への相談

内容証明郵便でも解決しない場合は、公的機関への相談に移ります。労働基準監督署に退職妨害の相談を行い、必要に応じて指導要請を依頼します。さらに深刻な場合は労働審判の検討も視野に入れ、法的な解決手段を模索します。

第4段階:退職代行サービスの活用

どうしても直接交渉が困難で、精神的な負担が大きい場合は、退職代行サービスの活用を最終手段として検討します。専門業者による代行により、確実かつ迅速な退職手続きが可能になります。

退職は労働者の権利であるので、段階的に交渉を続けましょう。段階3と4は並行して動くことも可能です。早く退職を実現したいという場合は、退職代行サービスの無料相談を先行して受け、作戦を立てておくのもおすすめです。

お礼奉公中の退職問題

いわゆるお礼奉公中の退職に関する問題をまとめました。

お礼奉公とは?

看護師を目指す学生の中には、経済的な理由から病院が提供する奨学金制度を利用して看護学校に通う人が少なくありません。この制度は「お礼奉公」と呼ばれ、病院が学生の学費や生活費を支援する代わりに、卒業後に一定期間その病院で働くことを約束する契約です。一般的には奨学金を受けた年数と同じ期間、その病院で勤務することが条件となっています。

退職時に直面する経済的制約

この制度の問題は、約束された期間を満了する前に退職したい場合に発生します。契約上、期間途中で退職する場合は受給した奨学金を一括返済するよう求められることが多く、数百万円にのぼる場合もあるため、経済的に退職が困難になってしまいます。

特に新人看護師の場合、まだ十分な貯蓄もないため、一括返済は現実的に不可能な状況となります。

法的な権利と制度の限界

しかし、法的な観点から見ると、この制度には重要な制限があります。

労働基準法では、労働契約の不履行について違約金を定めることや損害賠償を予定することを禁止しており、過度に退職を制限する契約は無効となる可能性があります。また、憲法で保障された職業選択の自由や、民法で認められた退職の自由を過度に制約することは認められません。

分割返済交渉のポイント

実際の退職交渉では、一括返済が困難であることを説明し、分割返済での交渉を行うことが重要です。多くの病院は、看護師を失うよりも分割返済での合意を選択する傾向があります。

交渉の際は、具体的な返済計画を提示し、誠意を持って対応する姿勢を示すことで、より良い条件での合意が期待できます。

不当な違約金への対処法

契約内容によっては不当に高額な違約金が設定されている場合もあります。実際の損害を大幅に超える金額や、明らかに懲罰的な性格の強い違約金については、法的に無効となる可能性があります。

このような場合は、弁護士に相談することで適切なアドバイスを受けることができ、不当な請求に対抗する手段を検討することが可能です。

重要なことは、お礼奉公制度があるからといって退職を諦める必要はないということです。適切な法的知識と交渉により、多くの場合は合理的な解決策を見つけることができます。一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けながら解決を目指すことが大切です。

パワハラ・嫌がらせを受けた場合

パワハラを受けた場合は、以下の証拠を集めましょう。

- 日時、場所、内容の詳細な記録

- 音声や動画の記録(可能な場合)

- 目撃者の証言

- メールやLINEなどの文書

- 医師の診断書(健康被害がある場合)

また、私的・公的な相談窓口の活用も検討しましょう。専門医やカウンセリングを受診することも可能です。大切なことは、一人で抱え込まないことです。事態が深刻化した際には、弁護士に相談して法的手段を取ることも視野に入れてください。

5.退職できないかも…と感じたら、退職代行という選択肢

どうしても自力での退職が困難な場合は、退職代行サービスの活用も検討できます。看護師特有の事情を踏まえた選択基準とサービス内容を解説します。

退職代行サービスとは

退職代行サービスとは、労働者に代わって会社に退職の意思を伝え、退職に必要な手続きを代行するサービスです。

退職代行の種類と解説

看護師が退職代行サービスを選択する際は、自身の状況と必要なサポート内容に応じて、民間業者、労働組合運営、弁護士法人運営の中から適切なタイプを選ぶことが重要です。

民間業者の退職代行サービス

費用を抑えたい場合や、比較的シンプルな退職手続きであれば民間業者が適しています。退職の意思を代わりに伝え、基本的な退職手続きを代行してくれます。ただし、法的な交渉権限はないため、有給消化の交渉や未払い残業代の請求はできません。職場が素直に退職を受け入れてくれる可能性が高く、特別な問題がない場合に向いています。

労働組合運営の退職代行サービス

民間業者と弁護士法人の中間的な位置づけで、団体交渉権を持っているため一定の交渉が可能です。有給休暇の消化や労働条件について話し合うことができ、民間業者より幅広い対応が期待できます。費用も弁護士法人より安価で、バランスの取れた選択肢として人気があります。職場との交渉が必要だが、深刻な法的トラブルは想定されない場合に適しています。

弁護士法人運営の退職代行サービス

看護師特有の複雑な問題を抱えている場合は、弁護士法人運営のサービスが最も安心です。お礼奉公制度による奨学金返済の交渉、未払い残業代の請求、パワハラによる慰謝料請求など、法的な専門知識が必要な案件に対応できます。費用は高めですが、確実性と安心感は最も高くなります。

| サービスタイプ | 費用相場 | 対応可能範囲 | 向いている状況 |

|---|---|---|---|

| 民間業者 | 2-3万円 | 退職意思の伝達、基本手続き | シンプルな退職、費用重視 |

| 労働組合 | 2.5-3万円 | 基本手続き+一定の交渉 | 有給消化等の交渉が必要 |

| 弁護士法人 | 3-5万円 | 全ての法的対応可能 | 複雑な問題、確実性重視 |

看護師が利用するメリット

看護師が退職代行を利用する際の一番のメリットは直接上司や同僚と対峙する必要がないことです。これにより精神的負担が大幅に軽減されます。また、プロが代行してくれるので、即日・確実にトラブルを回避して退職できるという点も大きなメリットです。

費用相場

一般業者: 2万円~3万円

労働組合: 2.5万円~3万円

弁護士法人: 3万円~5万円

退職代行の種類や依頼内容によって異なりますが、弁護士の退職代行については注意が必要です。相談料が別途必要だったり、会社と訴訟になった際にはその実費や、賠償金を得られた際には成功報酬が必要になることも

退職代行を利用すべき4つのケース

たとえばこのような場合は、退職代行サービスに依頼した方がよりスムーズに、あなたの心を守りながら退職することができます。

1.強引な引き留めで退職できない場合

職場が退職の申し出を受理しない、または脅迫的な発言で退職を阻止しようとする状況では、退職代行の利用が有効です。特に退職届を破り捨てられるなど、明らかに不当な対応を受けている場合は、法的知識を持った専門業者による代行が必要になります。何度申し出ても取り合ってもらえない状況が続く場合、自力での退職は困難と判断できます。

2.パワハラやいじめで出勤が困難な場合

職場でのパワハラやいじめにより精神的苦痛を受け、出勤すること自体が困難になっている状況では、退職代行が最適な選択肢となります。健康被害が発生している場合や、安全な職場環境が確保されていない場合は、これ以上の被害を防ぐためにも即座に退職手続きを進める必要があります。直接対峙することで症状が悪化する可能性を避けることができます。

3.上司に直接話すのが怖い場合

上司から威圧的な態度を取られた経験があったり、過去にトラブルが発生していたりする場合、退職の意思を直接伝えることに恐怖心を感じるのは自然な反応です。恐怖心により正常な判断ができない状態では、冷静な退職交渉は期待できません。このような心理的な負担を軽減し、確実に退職手続きを進めるために退職代行サービスが役立ちます。

4.体調不良で自分では手続きできない場合

うつ病などの精神疾患や過労による体調不良により、退職手続きを自分で進めることが困難な状況では、退職代行が必要不可欠です。通院治療が必要な状態で無理に職場との交渉を行うことは、症状の悪化につながる可能性があります。専門業者に代行してもらうことで、治療に専念しながら確実に退職を実現できます。

これらのチェックリストに該当する場合は、退職代行の利用を真剣に検討することをお勧めします。

退職代行サービスの種類と簡単な解説

看護師が特に注意すべき選択基準

看護師の退職では、一般的な職種とは異なる特殊事情があります。お礼奉公制度がある場合や、残業代が適切に支払われていない場合、パワハラを受けている場合などは、法的交渉権を持つ労働組合や弁護士法人の利用を検討すべきです。

また、24時間365日対応しているかどうかも重要なポイントです。看護師は夜勤もあるため、一般的な営業時間外でも相談できるサービスを選ぶことで、より柔軟に対応してもらえます。

6.看護師におすすめの退職代行サービス3選

看護師の方におすすめの退職代行サービスを厳選してご紹介します。

退職代行セカステ

| 料金 | キャンペーン価格21,800円(税込) |

| 決済方法 | 銀行振込など |

| 後払い可否 | 後払いには対応していません |

| 返金保証 | 退職できなかった場合は、全額返金保証 |

| 対応時間 | 24時間365日対応 |

| 運営会社 | 株式会社バックエンド |

| URL | https://sekasute.jp/ |

「退職代行セカステ」は、365日24時間即日対応しており、夜勤や変則勤務の多い看護師でも気軽に相談できるサービスです。

「患者様への影響が心配」「引き継ぎをどうすればいいか不安」という医療現場特有の悩みにも、経験豊富なスタッフが丁寧にアドバイス。行政書士法人と連携し退職届の作成代行も行うため、書類面での負担もありません。

料金は21,800円(税込)と良心的で、退職完了までの万全のサポートに加え、傷病手当や失業保険の申請支援まで対応。全額返金保証もあり、看護師の転職実績も豊富な信頼できるサービスです。

医療退職代行パートナーズ

| 料金 | 29,800円(税込)※非常勤は19,800円 |

| 決済方法 | 銀行振込、LINE PAY、PayPay、クレジットカード |

| 後払い可否 | なし |

| 返金保証 | あり |

| 対応時間 | 24時間365日対応 |

| 運営会社 | 株式会社エムディーリング |

| URL | https://mdealing.com/partners/ |

「医療退職代行パートナーズ」は、看護師の退職に特化した退職代行サービスです。

元看護師のカウンセラーが対応するため、医療現場特有の悩みや不安を深く理解したサポートが特徴です。弁護士監修のもと適法な退職代行を行っており、退職成功率100%を誇ります。

看護師という専門職ならではの事情を理解した上で、円満な退職から次のキャリアまでをトータルでサポートしています。

フォーゲル綜合法律事務所

| 料金 | 25,000円(税込)※安心プラスは55,000円 |

| 決済方法 | クレジットカード、銀行振込 |

| 後払い可否 | あり |

| 返金保証 | あり |

| 対応時間 | 24時間対応 |

| 運営会社 | 弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所 |

| URL | https://enman-taishokudaikou.com/ |

「フォーゲル綜合法律事務所」は、退職代行実績1万件以上を誇る弁護士による退職代行のパイオニアです。非弁護士の退職代行業者とは異なり、弁護士が直接会社との交渉や有給休暇消化、未払い残業代の請求まで対応。

弁護士ならではの専門性を活かし、退職後の損害賠償請求にも追加料金なしで対応します。全国各地の依頼に対応しており、LINEでの24時間相談にも応じています。後払いにも対応し、万が一退職できなかった場合は全額返金保証もあるため、安心して利用できるサービスです。

退職代行サービスは、他にも多くのサービスがございます。私たち編集部が約80社の退職代行サービスの中から厳選した、「おすすめの退職代行サービス10選」はこちらからご確認いただけます。

7.看護師として新しい人生をスタートするために

多くの看護師が「退職は逃げなのではないか」「患者さんに申し訳ない」と自分を責めてしまいがちですが、それは全く違います。

もしあなたが今、退職を真剣に検討しているなら、それは勇気ある正しい判断です。この記事が、あなたの新しい人生への一歩を踏み出すお手伝いになれば幸いです。

退職に関してお困りのことがあれば、セカステの専門スタッフが24時間365日サポートいたします。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

あなたの看護師人生が、より充実したものになることを心から願っています。