「退職代行を使うとトラブルになるって本当?」

「退職代行って違法なサービスなの?」

「退職代行のどこからが違法になるの?」

近年注目を集める退職代行サービスですが、「弁護士法違反ではないか」という懸念の声も上がっています。実際のところ、退職代行がどこまでなら適法で、どこからが弁護士法違反なのか、明確な線引きが必要です。

この記事では、退職代行と弁護士法違反の関係性を専門家の視点から解説し、安全な利用方法をご紹介します。

- 弁護士法違反になる可能性のある退職代行サービスの内容

- 退職代行の違法性の有無の判断基準5つ

- 安全な退職代行サービスの選び方と利用時の注意点

1.退職代行サービスと弁護士法違反の関係性

退職代行サービスの利用が増加する一方で、それが弁護士法違反にならないのか?と、不安になる方も多いようです。結論を言うと、退職の意思表示や退職に伴う事務手続きを代行するだけでは、弁護士法72条の非弁行為に当たるとは言えません。

参考:e-GOV法令検索

しかし、退職代行のなかには企業と交渉をするうちに、弁護士だけが行える行為にまで手を伸ばしてしまう違法業者がいる可能性も、ないとは言い切れないのが現状です。

この章では、退職代行の基本的な仕組みと、弁護士法違反との境界線について、具体的に解説していきます

退職代行サービスとは何か?基本的な仕組みを解説

退職代行サービスとは、本人に代わって勤務先に退職の意思を伝えてくれる業者のサービスです。近年、職場環境やパワハラなどの理由で自ら退職を申し出ることが難しい人々の間で注目を集めています。

退職代行サービスの利用は、まずユーザーが退職代行業者と契約を交わすことから始まります。その後、業者が会社に連絡を取り、依頼者の退職意思を伝達し、必要に応じて退職届の提出代行も実施してくれるのです。

料金は一般的に2万円から3万円程度で、24時間365日受付、即日対応も可能な業者が増えています。

退職代行は、一言でいうと「退職手続きを代行してくれること」です。しかし、サービスの中身にはさまざま特徴があり、どのような種類があるのかを理解しておくことが、自分に合う退職代行を選ぶ秘訣です。私たち編集部が誰にでもわかりやすいようにまとめた「退職代行」の記事はこちらからご確認できます。

2.弁護士法違反とは?

弁護士法違反(非弁行為)とは、弁護士資格を持たない者が報酬を得る目的で法律事務を行うことを指します。弁護士法において非弁行為に関する規定は「法律事務の取扱いに関する取締り」として、72条・73条・74条に定められています。

弁護士法72条、73条、74条の内容は以下のとおりです。

第七十二条

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

引用元:e-Gov法令検索 弁護士法

第七十三条

何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行をすることを業とすることができない。

引用元:e-Gov法令検索 弁護士法

第七十四条

弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。

2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。

3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。引用元:e-Gov法令検索 弁護士法

退職代行で弁護士法違反とされる可能性がある行為とは

前述しましたが、弁護士法違反(非弁行為)とは、弁護士資格を持たない者が報酬を得る目的で法律事務を行うことです。

弁護士法第72条により、弁護士以外の者が報酬を得て法律事務を取り扱うことは禁止されており、これに違反した場合は2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

退職代行サービスにおいて、法律的な交渉行為は弁護士法違反となる可能性があります。

具体的には、

- 退職条件の交渉

- 退職金の算定や請求

- 労働条件に関する交渉

などが該当します。

また、退職に関する法的助言や労働問題についての法的解釈の提供といった法的アドバイスの提供も違法です。

一方で、退職の意思表示の伝達、退職届の提出代行、会社との日程調整の仲介といった単純な連絡代行は適法とされています。これは、これらの行為が法的判断や交渉を必要としない、単なる事実行為としての性質を持つためです。

このように、退職代行サービスの適法性は、そのサービス内容が法律事務に該当するかどうかで判断されます。

退職代行サービスの適法性の境界線

⚠️弁護士法違反の可能性(法律事務)

退職条件の交渉

退職金の算定や請求

労働条件に関する交渉

✅適法な行為(事実行為)

退職意思の伝達

退職届の提出代行

日程調整の仲介

利用者は、サービスの範囲が適法な範囲内に収まっているかを慎重に確認する必要があり、これらの基準を理解することが適切な退職代行サービスを選ぶ上で重要となるのです。

3.退職代行が弁護士法違反となる5つの判断基準

退職代行サービスが弁護士法に抵触するかどうかは、具体的な判断基準に基づいて評価する必要があります。

法的な観点から見た5つの重要な判断基準について、それぞれの内容と実務上の解釈を解説します。

その1.法的な交渉行為の有無

退職代行サービスが弁護士法違反となるかどうかの最も重要な判断基準は、法的な交渉行為の有無です。

例えば、

- 退職条件について会社側と交渉を行う

- 労働条件の変更を求めて話し合いを持つ

- 労働問題に関する示談交渉を実施

これらの法的な交渉行為をすると、非弁行為とされる可能性があります。

ただし、単純な意思表示の伝達や書類の受け渡しは、法的交渉には該当しないため、適法とされます。

その2.金銭的請求の代行をしているかどうか

金銭に関する代行行為は、原則として弁護士法違反となります。

- 未払い残業代の請求交渉

- 退職金の計算や交渉

- 損害賠償等の請求代行

これらは法律事務に該当するため、弁護士資格を持たない退職代行業者が行うことはできません。

その3.単なる退職届の提出代行かどうか

退職届の提出代行は、単純な事務手続きの代行であり、法的判断や交渉を必要としない、使者としての役割に留まる行為であるため、適法とされています。

ただし、提出時に条件交渉等を行う場合は違法となる可能性があることに注意が必要です。

その4.労働条件の交渉にあたるかどうか

以下のような労働条件に関する交渉は非弁行為になりますので、必ず弁護士に依頼する必要があります。

- 退職時期の調整交渉

- 引継ぎ期間の設定交渉

- 有給休暇の取得交渉

- 退職後の競業避止義務の範囲交渉

これらは法律事務に該当するため、一般の退職代行業者には行えません。

その5.単純な連絡の代行かどうか

単純な連絡の代行は非弁行為にはあたりません。その理由には、大きく二つの観点があります。

一つ目は、法的判断を伴わないという点です。単なる事実や意思の伝達であり、交渉や調整を含まない、使者としての役割のみを果たす行為だからとされています。

二つ目は、代理行為に該当しないという点です。本人の意思をそのまま伝えるだけで、独自の判断で行動せず、法的効果を生じさせる行為を行わないためとなっています。

4.合法的な退職代行サービスの見極め方

適切な退職代行サービスを選ぶことは、安全な退職を実現する上で極めて重要です。

信頼できる退職代行サービスを選ぶための具体的なチェックポイントと、見極めるためのポイントを詳しく説明します。

サービス内容の範囲を確認する

合法的な退職代行サービスを選ぶ際の重要なポイントは、サービス内容の明確な定義と範囲です。

適法なサービス内容としては、

- 退職意思の伝達

- 退職届の提出代行

- 退職日程の連絡

- 基本的な連絡の取次ぎ

などが挙げられます。

一方で、警戒すべきサービス内容として、以下の要素が含まれている場合は、弁護士法違反の可能性が高いため、注意が必要です。

弁護士法違反に触れる可能性がある要素

- 退職条件の交渉を約束する

- 残業代請求の代行を提案

- 労働問題の解決をうたう

- 金銭的な交渉を含む

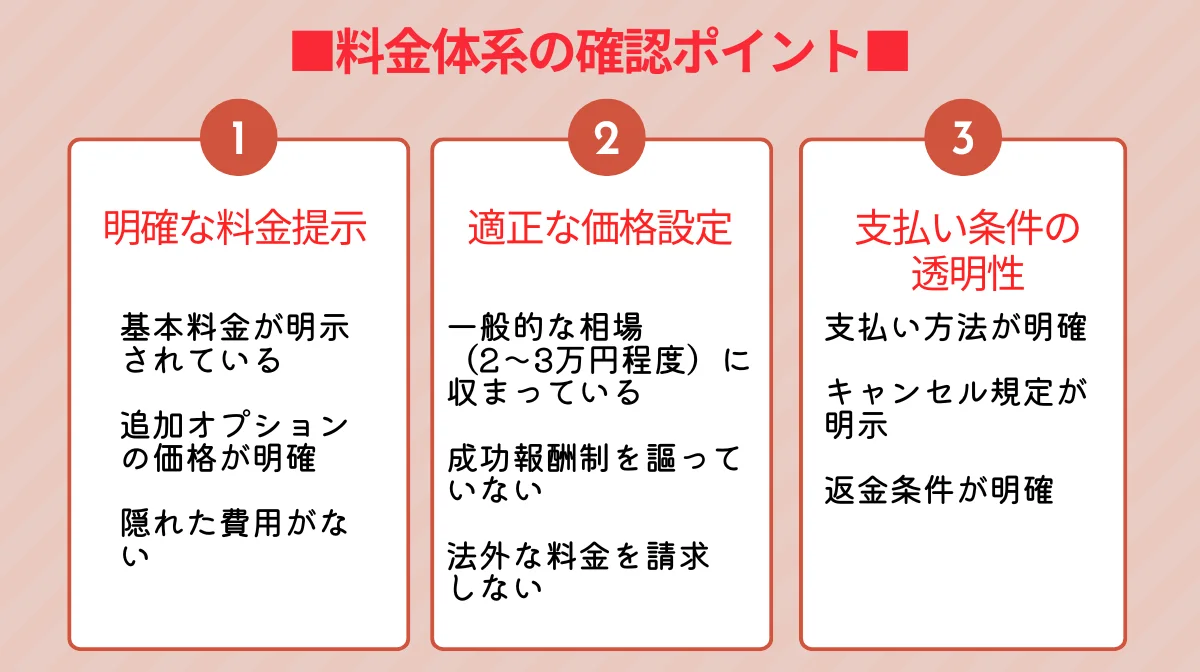

料金体系の透明性を確認する

信頼できる退職代行サービスの料金体系には、明確な特徴があります。

これらの特徴が合致してれば、優良な退職代行サービスだと言えるでしょう。

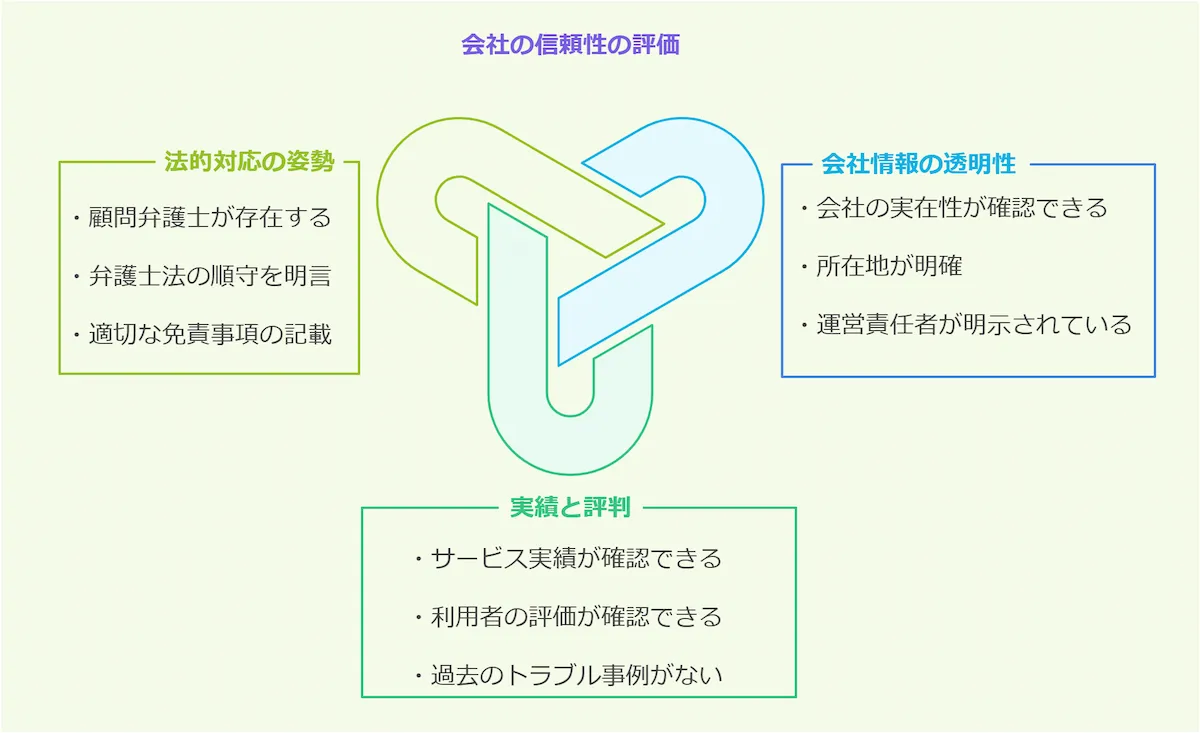

運営会社の実績と信頼性を調べる

運営会社の信頼性を判断する際には、三つの重要な確認ポイントがあります。

ここまで確認できれば安心して選択することができると言えます。

5.退職代行サービス利用時の注意事項

退職代行サービスを利用する際には、様々な注意点や確認事項があります。

このセクションでは、契約前の確認事項から利用中の留意点、そしてトラブル発生時の対応まで、実践的なアドバイスを提供します。

契約前に確認すべきこと

退職代行サービスを利用する前には、複数の重要な確認事項があります。

まずサービスの具体的な範囲として、

- どこまでのサービスが含まれているか

- 追加料金が発生する条件

- サービスの制限事項

これらを明確にする必要があります。

次に契約内容として、

- 契約書の有無と内容

- キャンセルポリシー

- 個人情報の取り扱い方針

を、確認することが重要です。

また緊急時の対応として、担当者への連絡方法や24時間対応の有無、トラブル時のサポート体制についても事前に把握しておくべきです。

サービス利用中の留意点

サービス利用中は、主に三つの観点で注意を払う必要があります。

コミュニケーション面では、担当者との連絡手段の確保や進捗状況の定期的な確認、重要な連絡の記録保持が欠かせません。

書類・情報の管理においては、退職届のコピーの保管、やり取りの記録の保存、個人情報の提供範囲など、重要情報の管理を徹底します。

会社側との関係では、直接のコンタクトへの対応方針を決め、引き継ぎ事項を整理し、会社の反応を記録しておくことが重要です。

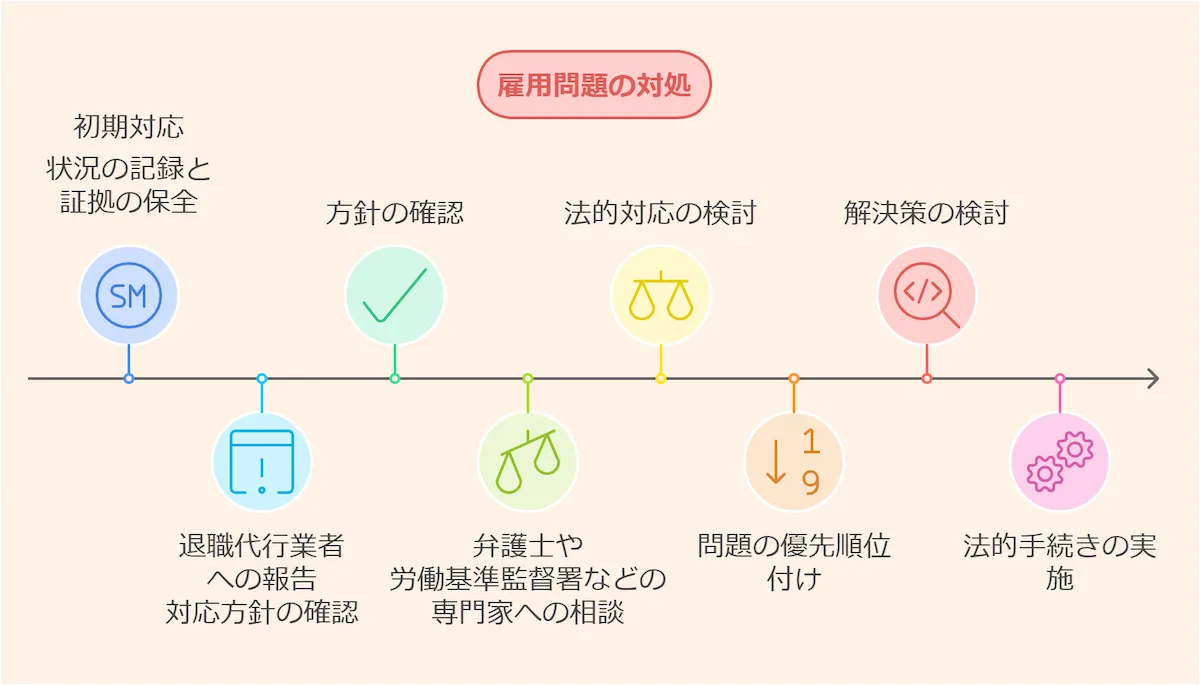

トラブル発生時の対応手順の把握

問題が発生した際には、体系的な対応手順に従うことが重要です。

初期対応として、状況の記録と証拠の保全を行い、退職代行業者へ即時報告し、対応方針を確認します。

次に専門家への相談として、必要に応じて弁護士への相談や労働基準監督署への相談を検討し、法的対応の必要性を判断します。

そして解決に向けた手順として、問題の切り分けと優先順位付けを行い、具体的な解決策を検討し、必要な法的手続きを実施していきます。

6.退職代行は弁護士法に違反しないサービスを見極めよう

退職代行サービスは、適切に選択・利用することで、退職という人生の重要な転換点を円滑に進める助けとなります。

ただし、退職代行のサービス選びは弁護士法違反に触れないように慎重に行い、必要に応じて弁護士への相談も検討しましょう。退職は労働者の正当な権利です。

この記事の内容を参考に、自分に合った最適な方法を選択してください。

私たち編集部が2024年12月にリサーチした80個近い退職代行サービスの中から厳選した、「おすすめの退職代行サービス10選」はこちらからご確認できます。