「退職代行を利用したいけど、退職届は必要なの?」「自分で準備する必要がある?」と悩む方は多いでしょう。近年利用者が増えている退職代行サービスですが、退職届の取り扱いについて知らない方も少なくありません。

この記事では、退職代行利用時の退職届の必要性、提出するメリットと提出しないリスク、また具体的退職届の作成・提出方法について詳しく解説します。

- 退職代行利用時に退職届を提出しておいた方が良い理由

- 退職届を自分で用意する方法/退職代行に用意してもらう方法

- 退職届の正しい作成・提出の方法

1.退職代行を利用する際の退職届の必要性

退職代行サービスを利用する際、多くの方が「退職届は必要なのか」「自分で用意する必要があるのか」といった疑問を抱えています。ここでは法律的な観点と実務的な観点から、退職届の必要性について解説します。

法律上は退職届の提出は義務ではない

退職代行サービスを利用する際、退職届の提出は法律上は必須ではありません。民法第627条には以下のように規定されています。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

この規定によれば、口頭での意思表示だけでも退職の申し入れとして有効とされており、書面(退職届)の提出が必ずしも必要というわけではありません。つまり、法的には退職届を提出しなくても問題なく退職することが可能です。

会社の就業規則では必要となるケースが多い

法律上は必須ではなくても、多くの企業では就業規則で退職届の提出を義務付けているケースがほとんどです。就業規則は労働基準法に基づいて企業が定める社内ルールであり、従業員は基本的にこれに従う義務があります。

多くの就業規則では「退職を希望する場合は、退職予定日の1ヶ月前までに退職届を提出すること」といった内容が記載されています。また、提出方法や提出先についても明記されていることが一般的です。

就業規則に従うことで円滑に退職手続きを進められるため、退職代行を利用する場合でも退職届を準備して提出するのが望ましいでしょう。

退職届の扱いは退職代行サービスによって対応が異なる

退職代行サービスには主に「一般企業型」「労働組合型」「弁護士型」の3種類があり、それぞれ退職届への対応が異なります。

一般企業型: 退職の意思伝達のみを行うサービスが多く、退職届の作成・提出まで対応していないケースもあります。事前に対応範囲を確認しておく必要があります。

労働組合型: 労働組合が提供する退職代行サービスでは、退職届のテンプレート提供や作成支援を行うことが多いですが、細かい対応はサービスによって異なります。

弁護士型: 弁護士が運営する退職代行では、法的知識に基づいた適切な退職届の作成から提出までをサポートしてくれるケースが多いです。ただし、費用は比較的高額になる傾向があります。

サービスを選ぶ際には、退職届への対応範囲を必ず確認し、自分のニーズに合ったサービスを選ぶことが重要です。

退職届の作成までサポートする人気の退職代行サービス

退職代行サービスの中には、退職届の作成から提出までをトータルでサポートしてくれるサービスも増えています。このようなサービスを利用することで、退職手続きの負担を大幅に軽減できます。

退職代行セカステ

行政書士監修の退職代行サービスのため、基本料金21,800円のなかに退職届の作成代行が含まれているのが大きな特徴です。特に法的な観点からの適切な表現に基づく退職届の作成代行は、後々のトラブル防止に役立ちます。

退職代行Jobs

弁護士監修のサービスであり、労働組合が運営しています。基本料金は26,000円で、退職届のテンプレートを無料配布しています。

リーガルジャパン

リーガルジャパンは、基本料金25,000円+労働組合加盟費2,000円で退職代行サービスが受けられます。退職届の作成に関してはLINE相談に「退職届作成サポート」が入っているため、作成自体は自分で行うものの相談をしながら進められるので安心です。

これらのサービスに共通するメリットは、退職届に関する専門知識を持ったスタッフが対応してくれることで、初めて退職届を作成する方でも安心して利用できる点です。特にメンタル面で疲弊している方や、会社との関係が既に悪化している方には、こうした包括的なサポートサービスがおすすめです。

利用を検討する際は、退職届の作成代行なのか・あくまでも支援だけなのか?また、基本料金内に退職届の作成・提出サポートが含まれているか、追加料金が必要か?を必ず確認しましょう。また、会社が退職届の受け取りを拒否した場合の対応方法についても、念のため確認しておくことをおすすめします。

2.退職代行利用時の退職届の準備方法

退職代行サービスを利用する際の退職届の準備方法には、主に「自分で作成する方法」と「退職代行サービスに依頼する方法」の2つがあります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に合った方法を選びましょう。

自分で退職届を準備する?退職代行に依頼する?それぞれのメリットとデメリット

自分で退職届を準備するときと、退職代行サービスに依頼するとき、それぞれのメリットとデメリットを表にまとめました。

| 自分で退職届を準備する場合 | 退職代行サービスに依頼する場合 | |

|---|---|---|

| メリット | ・コスト面 追加費用なし、無料テンプレート活用可能 ・カスタマイズ性 自分の状況に合わせた内容調整が可能 ・時間の自由度: 自分のペースで内容を吟味できる | ・専門的知識 経験豊富なスタッフによる適切な内容と形式 ・時間の節約 調査や悩む時間を省略できる ・安心感 プロの作成による不備のない内容 |

| デメリット | ・時間と労力 書き方や形式を調べて作成するので時間がかかる ・専門知識の必要性 法的に問題のない表現ができているか、記載内容に漏れがないかなど知識が必要 ・不安感 書式や内容の適切さに不安を感じやすい | ・追加コストの可能性 サービスによっては追加料金が発生することも ・カスタマイズの限界 テンプレートベースでの対応になるため細かな要望に応えてもらえるかは各社で対応が異なる ・コミュニケーションコスト 希望する文言などがある場合はやり取りが必要 |

退職届の作成サービスつきの退職代行について

最近では、退職届の作成のサポートを基本サービスに含む退職代行業者が増えています。なかでも特に行政書士の監修がある退職代行セカステでは、法的に適切な退職届の作成から提出までをトータルでサポートしています。

セカステの場合は、テンプレートを提示したりアドバイスをするだけではなく実際に作成代行をしてもらえるため、退職者にとって大きなメリットがあります。

このようなサービスのメリットは、以下の点です。

- 法的知識に基づいた適切な退職届の作成

- 企業の就業規則に合わせた内容の調整

- 退職理由の適切な表現アドバイス

- 書類の郵送や提出代行までのワンストップサービス

特に精神的に疲弊している方や、対人関係のストレスから早く解放されたい方にとっては、こうした包括的なサービスが大きな助けになります。

自分で退職届を作成する人向け|今すぐ使える退職届のテンプレート紹介

自分で退職届を作成する場合に役立つテンプレート(文面)を3種類紹介します。状況に応じて最適なものを選びましょう。

①シンプル型退職届テンプレート

②理由記載型退職届テンプレート

③感謝を伝える退職届テンプレート

これらのテンプレートは状況に応じてアレンジして使用してください。退職理由は必ずしも詳しく表示する必要はなく、迷った場合は引き留めを避けるためにも「一身上の都合」という一般的な表現に留めておくのが無難です。

3.退職代行利用時の退職届の書き方と注意点

退職代行を利用する際の退職届は、トラブルを避けるためにも適切な書き方を心がけることが重要です。ここでは具体的な書き方のポイントと注意点を解説します。

シンプルで簡潔な内容にすべき理由

退職届はシンプルで簡潔な内容にすることが望ましい理由は以下の通りです。

- 法的効力の明確さ: 余計な情報がない方が、退職の意思表示という本来の目的が明確になります。

- 解釈の余地を残さない: 長文や複雑な表現は誤解や解釈の違いを生む可能性があります。シンプルな内容であれば誤解のリスクが減ります。

- 感情的な記述の回避: 職場の不満や上司への批判など感情的な内容を書くと、後々トラブルの原因になることがあります。

- 撤回の可能性: 詳細な理由や条件を記載すると、後から撤回や変更が難しくなる場合があります。

簡潔に「退職の意思」「退職希望日」「日付」「署名」の4要素を含めるだけで十分な法的効力を持ちます。

退職理由の書き方のポイント

退職理由の書き方には以下のポイントがあります。

- 一般的表現を使う

「一身上の都合により」という一般的な表現で十分です。詳細な理由を記載する必要はありません。 - 避けるべき表現

- 会社や上司への批判

- 同僚への不満

- 具体的なハラスメント事例の詳細

- 精神的な問題を詳細に記載する内容

- 別の会社への転職を明記する内容

- 必要に応じて簡潔に補足

どうしても理由を記載する必要がある場合は、「健康上の理由」「家庭の事情」など一般的かつ簡潔な表現にとどめましょう。 - 前向きな表現を心がける

退職理由を書く場合でも、「新たなキャリアを模索するため」など前向きな表現を選ぶと印象が良くなります。

どのような退職理由を選ぶにせよ、会社や個人を批判するような表現は避け、将来的なトラブルを防ぐため中立的な表現を心がけましょう。

日付と署名の重要性

退職届における日付と署名は法的に非常に重要な要素です。

- 日付の重要性

- 退職の意思表示が行われた日付として法的効力を持ちます

- 民法上、期間の定めのない雇用契約の場合、解約申入れから2週間で雇用契約が終了するため、その起算点となります

- 就業規則で定められた退職予告期間との整合性を証明するものとなります

- 署名の重要性

- 本人の意思であることを証明する重要な要素です

- 可能であれば押印も行うと、より本人の意思表示として確実性が増します

- 手書きの署名は本人確認の証拠として重要です

- 法的な観点から

- 日付がないと退職の効力発生時期が不明確になります

- 署名がないと本人の意思表示であるという証明が難しくなります

- 後々のトラブル時に証拠として使えるよう、日付と署名は必ず入れましょう

退職届のコピーは必ず取っておき、いつ、どのような内容で提出したかの証拠を残しておくことも重要です。これにより、後日「退職届を出していない」などと言われた場合の証拠になります。

4.退職代行で退職届を提出するメリット

退職代行サービスを利用する際にも退職届を提出することには、いくつかの重要なメリットがあります。ここでは具体的なメリットを解説します。

トラブルを未然に防止できる

退職届を提出することで、さまざまなトラブルを未然に防ぐことができます。

- 退職の意思表示の明確化

書面で意思表示を残すことで、「退職の意思はなかった」「言った/言わない」といった口頭でのやり取りによるトラブルを防止できます。 - 退職日の明確化

退職希望日を書面で提出することで、退職日についての認識の相違によるトラブルを防ぐことができます。 - 具体的事例

ある営業職の方が退職代行を利用したものの退職届を提出せず、後日「顧客情報を持ち出した」と疑われるトラブルになったケースがありました。退職届を正式に提出していれば、正当な退職手続きを踏んだ証拠となり、このようなトラブルを防げた可能性があります。 - 損害賠償リスクの低減

過去には入社後すぐに退職し、引継ぎなどを行わなかったことで損害賠償を求められたケース(ケイズインターナショナル事件)もあります。退職届の提出と適切な予告期間の確保により、こうしたリスクを低減できます。

円満退職につながりやすい

退職届の提出は円満な退職に大きく貢献します。

- 会社側の心理的準備: 書面で正式に退職の意思を伝えることで、会社側も心理的に受け入れやすくなります。

- 引継ぎ期間の確保: 退職届を提出することで、適切な引継ぎ期間を設けることができ、会社側の負担を軽減できます。

- 実際の事例: A社を退職したBさんは、退職代行を利用する際に1ヶ月前に退職届を提出してもらいました。結果として会社側も後任者の採用や引継ぎの時間を確保でき、退職時には「また機会があれば一緒に働きたい」と言われるほど円満に退職できました。

- 将来的な関係性: 同じ業界で再び関わる可能性もあるため、円満退職は将来的な人間関係においても重要です。

後々のトラブル対策になる証拠が残る

退職届は将来的なトラブルが生じた際の重要な証拠となります。

- 退職の正当性の証明: 退職の意思表示と退職日が書面で残ることで、正当な手続きで退職したことの証拠になります。

- 雇用保険の手続き: 失業給付の申請時に、自己都合退職であることを証明する書類として役立つことがあります。

- 具体的事例: ある方は退職後に「会社都合退職」と扱われていたことが判明し、失業給付の待機期間について問題が生じました。退職届のコピーがあったことで、自己都合であることを証明でき、問題を解決できました。

- 法的紛争時の証拠: 万が一、退職後に法的な紛争が生じた場合、退職届は重要な証拠として使用できます。特に、退職日や退職理由について争いがある場合に役立ちます。

退職届は単なる形式的な書類ではなく、自身を守るための重要な証拠書類でもあります。コピーを取っておくことで、将来的なトラブルへの備えとなります。

5.退職代行で退職届を提出しないリスク

退職代行サービスを利用する際に退職届を提出しないことには、いくつかのリスクが伴います。ここではそれらのリスクについて具体的に解説します。

会社から損害賠償請求されるケース

退職届を提出せずに退職すると、損害賠償請求を受ける可能性があるため注意が必要です。

民法上は2週間の予告期間が必要ですが、就業規則でより長い期間(例:1ヶ月)が定められている場合、その期間を守らずに突然退職すると、損害賠償請求のリスクが生じます。

具体的な判例として、 「ケイズインターナショナル事件」では、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員に対して、約70万円の損害賠償を命じる判決が出ています。

判例では新人のケースを紹介しましたが、損害賠償のリスクを背負うのは若者よりも、むしろ責任のある世代の方が可能性が高いと言えます。なぜなら、会社の中核を担う特殊なスキルを持つポジションや、プロジェクトの責任者などの急な退職は、自社や取引先に損害を与える可能性があるからです。

また、引継ぎを全く行わず、重要な業務が滞ることで会社に実害が生じた場合、損害賠償請求のリスクが高まります。

しかし、弁護士の見解としては「退職代行を利用したこと自体が損害賠償の理由となることはない」とされています。問題となるのは、予告期間や引継ぎなど、退職のプロセスにおける義務違反です。

退職が認められないトラブルの可能性

退職届を提出しないことで以下のようなトラブルが発生する可能性があります。

- 退職の意思表示の証明困難: 口頭やメールでの退職の意思表示は、後日「そのような話はなかった」と否定される可能性があります。

- 退職日の認識相違: 会社側が「正式な退職届がないので退職は認められない」と主張し、給与計算や社会保険の手続きなどで混乱が生じるケースがあります。

- 実際の事例:

- 退職代行を利用してメールで退職の意思を伝えたところ、「正式な退職届がないため認められない」と会社に主張され、結局自ら退職届を提出するために出社せざるを得なくなったケース

- 退職届なしで退職したつもりが、会社側は「無断欠勤」として扱い、懲戒解雇されたケース

- 退職代行サービスの限界: 退職代行サービスが口頭やメールで伝えただけでは、会社が「本人からの正式な退職届が必要」と主張することもあります。特に保守的な企業ではその傾向が強いです。

再就職時に影響する可能性

退職届を提出せずに退職することは、再就職にも悪影響を及ぼす可能性があります。

- 退職証明書の発行問題: 退職届を提出せず正規の手続きを踏まなかった場合、会社が退職証明書の発行を拒否したり遅らせたりするケースがあります。

- 在籍証明の困難: 前職の在籍期間の証明が必要な場合、正式な退職手続きを踏んでいないと証明が難しくなることがあります。

- レファレンスチェックへの影響: 転職先が前職の上司などに問い合わせる「レファレンスチェック」の際、正式な退職手続きを踏まなかったことがネガティブな評価につながることがあります。

- 実際の事例:

- IT企業を退職届なしで退職した方が、次の就職先での書類審査の際に前職の退職証明書が必要となり、発行に時間がかかって入社が遅れたケース

- 退職届を提出せずに退職したことで、「退職日」が会社との認識と異なり、在職期間の証明で問題が生じたケース

退職代行を利用する場合でも、正式な退職届の提出は将来的な自身のキャリアを守るための重要なステップと言えます。

6.退職代行利用時の退職届の提出方法

退職代行サービスを利用する際の退職届の提出方法には主に3つの方法があります。それぞれの方法のメリット・デメリットと注意点を解説します。

自分で直接提出する方法と注意点

自分自身で退職届を直接提出する方法について解説します。

手順

- 退職届を作成する(手書きまたはパソコンで作成し印刷)

- 会社の就業規則に従い、適切な提出先(直属の上司、人事部など)を確認する

- 出社して直接手渡しで提出する

- 可能であれば受領印またはサインをもらう

自分自身で退職届を直接提出する場合、まずは退職届を手書きまたはパソコンで作成し印刷します。その後、会社の就業規則に従い、適切な提出先(直属の上司、人事部など)を確認しましょう。出社して直接手渡しで提出し、可能であれば受領印またはサインをもらうことで、確実に届け出たという証拠を残せます。

この方法で臨む際の心構えとしては、簡潔に用件だけを伝え、長い説明や議論は避けることが重要です。感情的にならず冷静に対応し、引き留めに対しては「決意は固い」と伝えましょう。また、退職理由について詳細な説明は避けるのが賢明です。

避けるべき行動としては、上司や会社への不満を直接ぶつけることや、同僚に退職について広く話すこと、提出時に交渉や条件提示をすること、感情的になることなどが挙げられます。

注意すべき点として、退職代行を利用した後に自分で提出するのは心理的負担が大きいことが挙げられます。上司から引き留めや説得を受ける可能性があり、会社の雰囲気が悪くなる可能性もあります。特にメンタルが疲弊している場合は、この方法は大きな負担となる可能性があります。

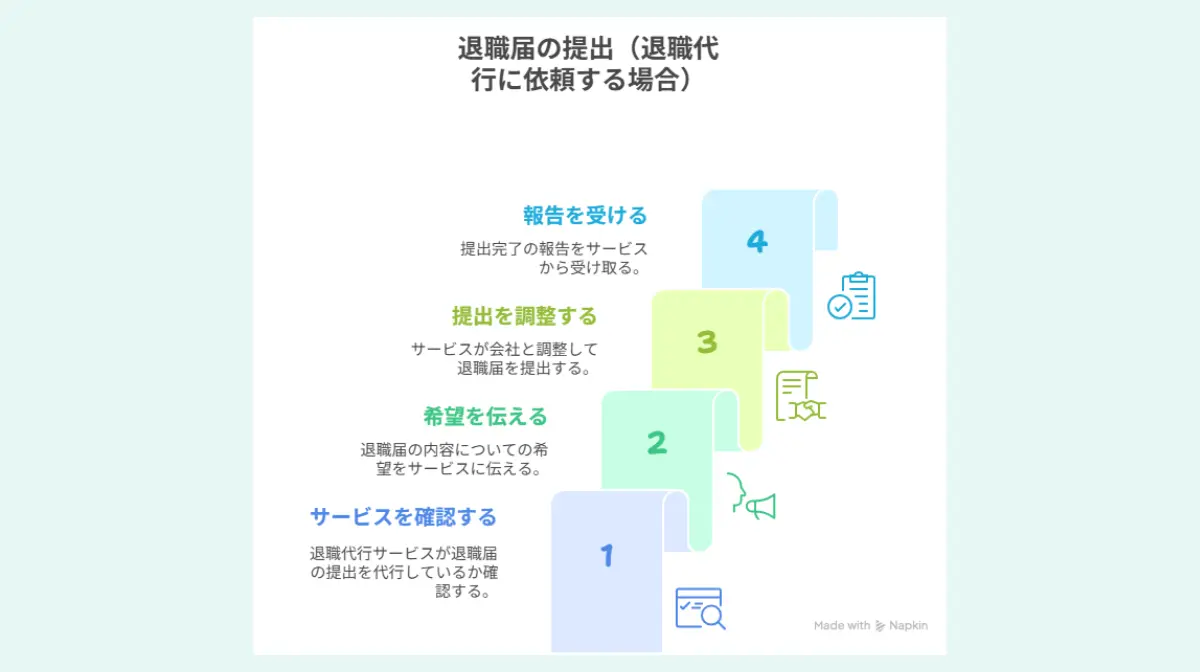

退職代行サービスに提出を依頼する方法

退職代行サービスに退職届の提出を依頼する方法について解説します。

手順

- 退職代行サービスに退職届の提出代行が含まれているか確認する

- 必要に応じて退職届の内容についての希望を伝える

- 退職代行サービスが会社と調整し、退職届を提出する

- 提出完了の報告を受ける

この方法を選ぶ前に確認しておくべき事項がいくつかあります。退職届の作成は含まれているか(別途料金が必要か)、提出方法(郵送か直接持参か)、提出のタイミング、受領証などの証拠は入手できるか、会社側が受け取りを拒否した場合の対応方法などを事前に確認しておくことが大切です。

この方法の大きなメリットは、心理的負担が少なく、専門家による適切な文面作成が可能なことです。また、引き留めを受けずに済み、交渉のストレスがないという点も魅力的です。

一方で、追加料金が発生する可能性があることや、サービスによっては提出代行に対応していない場合もあること、受領の証明が取りにくい場合があることなどはデメリットとして認識しておく必要があります。

郵送で提出する場合の手順と証拠の残し方

郵送で退職届を提出する場合、まず退職届を作成し(署名・捺印を忘れずに)、宛先を正確に記載します(会社名、部署名、担当者名など)。次に適切な郵送方法を選択し、控えとしてコピーを保管した上で発送します。証拠を残すための郵送方法としては、主に3つの選択肢があります。

内容証明郵便は、日本郵便が文書の内容、差出人、受取人、日付を証明する最も確実な証拠となる方法です。費用は通常の郵便より高い(1,000円前後)ものの、後日トラブルになった場合の証拠として非常に有効です。

簡易書留は配達の記録が残り、内容証明よりは安価(数百円程度)という特徴があります。内容の証明はされませんが、送付した事実は証明されます。

配達証明付き郵便は、受取人が受け取ったことを証明する書類がもらえるため、会社側が「受け取っていない」と主張した場合に有効です。

その他の証拠を残す方法としては、退職届のコピーやスキャンデータを保存しておくこと、発送証明書や配達証明書は必ず保管すること、可能であれば発送前に退職届の内容を写真に撮っておくこと、会社とのやり取りはメールやLINEなど記録が残る方法で行い保存しておくことが挙げられます。

郵送は直接提出に比べて心理的負担が少なく、かつ証拠も残せる効果的な方法です。特に退職代行サービスと連携して行うと、より安心して退職手続きを進めることができます。

郵送方法の比較表

| 郵送方法 | 特徴 | 費用 | 証明される内容 | おすすめ度 |

|---|---|---|---|---|

| 内容証明郵便 | 最も確実な証拠となる方法 | 高い(1,000円前後) | 文書の内容、差出人、受取人、日付 | ★★★★★ |

| 簡易書留 | 配達の記録が残る | 中程度(数百円程度) | 送付した事実のみ | ★★★★☆ |

| 配達証明付き郵便 | 受け取り証明書がもらえる | 中程度(数百円程度) | 受取人が受け取った事実 | ★★★★☆ |

| 普通郵便 | 証拠が残りにくい | 安い | 証明なし | ★☆☆☆☆ |

※トラブル防止の観点からは、内容証明郵便がもっとも安心です。費用を抑えたい場合は簡易書留または配達証明付き郵便を検討しましょう。普通郵便は証拠が残らないため、退職届の提出には適していません。

7.退職代行と退職届に関するよくある質問

退職代行サービスと退職届に関して、多くの方が抱える疑問についてQ&A形式で解説します。

退職代行を利用すると即日退職できるのか

Q: 退職代行を利用すれば、その日に即退職できるのでしょうか?

A: 状況次第では即日退職は可能ですが、会社の就業規則により「退職の申し出は1ヶ月前までに届け出ること」といった規定があることも多く、実務上は非常に注意深く進める必要があります。

即日退職を希望する場合は、退職代行サービスに事前に相談し、あなたの状況に合った適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

こちらの記事もご参照ください。

退職願と退職届の違いとは

Q: 退職願と退職届の違いは何ですか?どちらを提出すべきですか?

A: 退職願と退職届には法的効力や意味合いに違いがあります。

- 退職願と退職届の基本的な違い

- 退職願: 退職したい「意思」を伝える書類。承認が必要で、会社側に受理されるまでは撤回可能。

- 退職届: 退職を「確定」させる書類。一度提出すると原則として撤回は困難。

- 法的拘束力の違い

- 退職願は「~したいと思います」という希望を表す文書で、会社側の承認があって初めて効力が生じます

- 退職届は「~します」という確定的な意思表示で、会社側の承認を必要とせず、提出した時点で法的効力が発生します

- 使い分けのポイント

- 退職の意思が固まっていない場合は退職願

- 退職の意思が固まっていて確実に退職したい場合は退職届

- 会社の慣習に合わせる(多くの日本企業では退職願を先に提出することが一般的)

- 退職代行利用時の選択

- 退職代行サービスを利用する場合は、ほとんどの場合「退職届」が適切です

- 退職の意思が固まっていることを明確に示し、交渉の余地を残さないためです

退職代行を利用する場合は、原則として「退職届」を選ぶことをおすすめします。退職の意思が明確であれば、退職届によって確実に退職の意思を伝えることができます。

退職届の法的効力はいつから発生するのか

Q: 退職届を提出したら、いつから法的に退職したことになりますか?

A: 退職届の法的効力は以下のようなルールで発生します。

- 民法上の規定

- 民法第627条では、期間の定めのない雇用契約は、解約の申入れから2週間を経過することで終了すると規定されています

- つまり、退職届を提出した日から最低2週間後に雇用契約が終了するのが原則です

- 退職届に記載した退職日

- 退職届に「○年○月○日をもって退職いたします」と明記した場合、その日付が退職日となります

- ただし、その日付が提出日から2週間未満の場合、会社側が同意しない限り、法律上は提出日から2週間後が退職日となります

- 就業規則との関係

- 多くの会社の就業規則では「退職希望日の1ヶ月前までに届け出ること」などと規定しています

- 就業規則で定められた予告期間がある場合、原則としてそれに従うことが求められます

- ただし、会社側が早期の退職を認めた場合は、その日が退職日となります

- 例外的なケース

- 会社側が退職届を受け取らない場合でも、内容証明郵便で送付するなどの方法で意思表示をすれば、法的効力は発生します

- やむを得ない事情(健康上の理由、ハラスメントなど)がある場合は、即日または短期間での退職も認められることがあります

退職届を提出した後も、会社に出勤する義務があるかどうかは、退職日までの期間や会社との合意によって異なります。円満な退職を目指すなら、会社と協議して適切な退職日を設定することをおすすめします。

退職届を会社が受け取らない場合の対処法

Q: 退職届を提出しても会社が受け取ってくれない場合、どうすればよいですか?

A: 会社が退職届の受け取りを拒否する場合、以下の対応策があります。

- 内容証明郵便での送付

- 最も確実な方法は内容証明郵便で退職届を送付することです

- 日本郵便が文書の内容と送付日を証明するため、「受け取っていない」という主張は通用しません

- 退職届のコピーを保管し、発送証明書も必ず保管しておきましょう

- 退職代行サービスの活用

- 退職代行サービスでは、会社が受け取りを拒否した場合の対応ノウハウを持っています

- 会社側との交渉や代替手段の提案など、専門的なサポートが受けられます

- 特に弁護士や労働組合が運営する退職代行サービスは、法的な対応力があります

- 電子的な証拠を残す

- 会社のメールアドレスに退職の意思を伝えるメールを送る

- 上司や人事部宛に退職届をPDF添付で送信する

- 既読機能のあるメッセージアプリでの通知(ただし、これだけでは正式な退職届の代わりにはなりません)

- 公的機関への相談

- 労働基準監督署に相談する

- 都道府県の労働局や労働相談窓口に相談する

- 必要に応じて弁護士に相談する

会社が退職届の受け取りを拒否しても、適切な方法で退職の意思表示をすれば、法的には退職の効力は発生します。ただし、トラブルを避けるためには、証拠を残すことが非常に重要です。

8.退職代行を利用する際もスマートに退職届を用意しよう

自分の権利を守るためには、適切な手続きと証拠の確保が不可欠です。退職代行サービスはそのサポート役として大いに活用しましょう。

職代行サービスを利用する場合でも、退職届は重要な書類です。法的には必須ではありませんが、提出することで多くのメリットがあり、トラブルを防止できます。

退職届を自分で用意する場合は便利なテンプレートを使うのもおすすめです。不安なときは、退職届の作成に関してサポートが受けられる退職代行サービスを選びましょう。

退職代行サービスの選定から実際の退職手続きまで、計画的に進めることで、スムーズな退職と次のステップへの移行が可能になります。あなたの退職が円満に進み、新たなスタートを切れることを願っています。