現代の複雑な社会環境において、「今すぐにでも会社を辞めたい」という切実な思いを抱える方は多いのではないでしょうか。

しかし、即日退職は法律上の制約や様々なリスクがあるため、安易な決断は避けるべきです。

この記事では、即日退職の可否や具体的な手順、注意点について、雇用形態別に詳しく解説します。

- 雇用形態別(正社員・アルバイト・契約社員・派遣)の即日退職の可否と手順

- 即日退職に伴うリスクと対処法、必要な手続きの全て

- 退職代行サービスの選び方と具体的な利用方法

1.即日退職はこうすればできる!雇用形態別に解説

即日退職の可否は雇用形態によって異なります。

ここでは各雇用形態における即日退職の可能性と注意点を詳しく解説していきます。

正社員の即日退職について

正社員の場合、民法では退職の意思表示から2週間経過すれば退職できると定められています。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

民法第六百二十七条

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。引用元:e-Gov法令検索

そのため即日ではありませんが、雇用主側に退職の意思を伝えてから2週間のあいだに有休消化や病欠をすれば、出社をせずに退職することはできます。

そして、以下のような場合であれば即日退職が認められる可能性が高いです。

- 重大なハラスメント被害がある

- 医師から就業制限の診断が出ている

- 労働基準法違反の状況がある

- 給与未払いが発生している

もう会社の人と顔を合わせたくない、出社したくない…そうなった場合は会社に行かずに退職する方法について解説している記事をご覧下さい。

アルバイト・パートの即日退職について

アルバイトやパートタイム労働者の場合、比較的即日退職がしやすい立場にあります。

労働基準法137条に則り、雇用契約が1年を超えている場合であればいつでも退職することができます。

労働基準法第百三十七条

期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

引用元:e-Gov法令検索

また、雇用契約が1年満たないとしても、

- 雇用主と交渉して許可をもらう

- 退職を意思表示してから二週間出社しない(有休消化や病欠など)

上記の条件であれば即日退職が認められます。

契約社員の即日退職について

契約社員に関しても、労働基準法137条に則り雇用契約が1年を超えている場合であればいつでも退職することができます。

ただし、最長5年の有期労働契約を締結できる労働者、たとえば

- 高度な専門知識を有する労働者

- 60歳以上の労働者

この場合では、労使ともに全期間、その契約に拘束されることになりますが、このような場合でも民法628条により、やむを得ない理由があれば即日退職が可能です。

(やむを得ない事由による雇用の解除)

第六百二十八条

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

引用元:e-Gov法令検索

派遣社員の即日退職について

派遣社員の場合、派遣先の会社を即日退職することは難しいことではありません。

具体的な手続きとしては、まず派遣会社への報告をしましょう。辞めたいと思った瞬間から派遣会社に相談することをおすすめします。

派遣されてから一週間で辞める人は業界的にも珍しいことではないので、遠慮せずに派遣元に連絡しましょう。

この時、派遣元の会社よりも先に派遣先の会社に退職の意思を伝えてはいけません。派遣先の会社は派遣会社と契約しているため派遣元とのトラブルになる可能性があるためです。

派遣元から派遣先の会社へ退職の意思が伝えられたら、派遣先への報告と有給休暇の清算などの手順を踏んでいきます。

ただし、ただ何となくという理由では退職は認められにくでしょう。退職が認められる理由は以下を参考にしてください。

派遣社員が即日退職を認められる理由

- 契約内容と現場の実態が異なる

- パワハラやセクハラが横行している

- 違法行為(サービス残業など)がある

- 精神的な病気になった

- 体調不良で就業が困難(診断書が必要)

- 家族の急病や不幸による実家への帰省が必要

『退職代行セカステ』は、雇用形態に関わらず、退職検討の悩みを抱えている人の味方です。ご所属している企業と対等にコミュニケーションを行い、新しいキャリアを歩む勇気の必要な第一歩を並走させていただきます。

24時間365日対応できる体制を整えておりますので、即日対応に関してもお任せください。即日対応をご希望の方は、優先的に対応させていただきますので、下記からLINE追加をしていただければ、私たちからLINEにてご連絡させていただきます!

2.そもそも即日退職とは?基本的な知識を解説

退職を考えている人の中には「今すぐにでも会社を辞めたい」と考える人も多いのではないでしょうか。

ここでは改めて、即日退職の基本的な知識について詳しく解説していきます。

即日退職の意味と通常の退職との違い

即日退職とは、会社に退職の意思を伝えた当日もしくは数日以内に退職することを指します。

通常の退職との主な違いは以下の点にあります。

| 比較項目 | 通常の退職 | 即日退職 |

|---|---|---|

| 退職までの期間 | 2週間前から1ヶ月前に予告 | 退職の意思表示から数日以内に退職 |

| 引き継ぎ期間 | 十分な引き継ぎ期間を確保 | 引き継ぎ期間がほとんどない |

| 会社との関係性 | 円満な退職が可能 | 会社との関係が悪化するリスクあり |

退職代行は、一言でいうと「退職手続きを代行してくれること」です。

しかし、サービスの中身にはさまざま特徴があり、どのような種類があるのかを理解しておくことが、自分に合う退職代行を選ぶ秘訣です。

私たち編集部が誰にでもわかりやすいようにまとめた「退職代行」の記事はこちらからご確認できます。

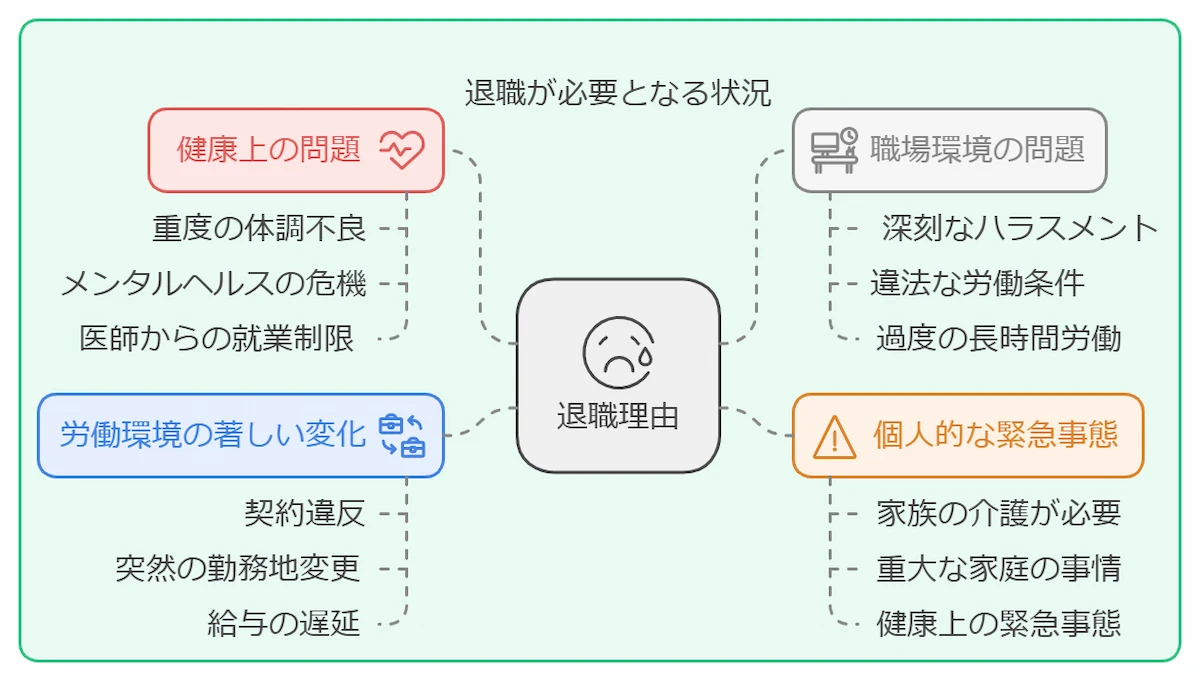

3.即日退職が必要となる状況とは

即日退職を検討する背景には、以下のような深刻な状況が考えられます。

このような状況下では、心身の健康や生活を守るために即日退職を選択せざるを得ないケースが出てきます。

ただし、即日退職には様々なリスクや注意点が伴うため、可能な限り通常の退職手続きを取ることをおすすめします。

どうしても即日での退職が必要な場合は、以降で解説する法的な知識や具体的な手順を参考に、適切な対応を心がけましょう。

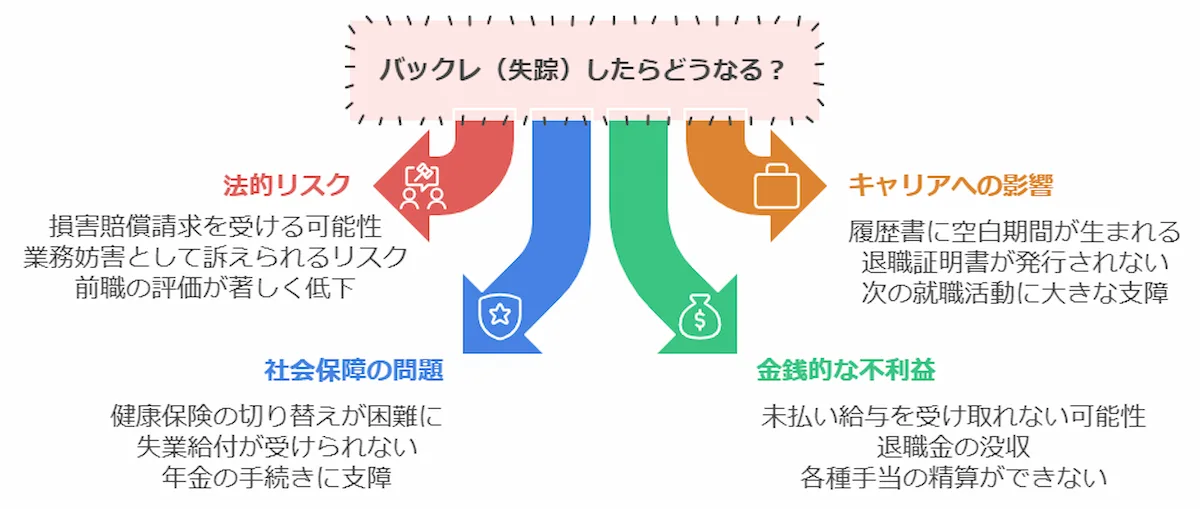

4.即日退職したいからとバックレは厳禁!その理由とは

即日退職を考えている方の中には「もう会社に行きたくない」という気持ちから、連絡を絶ってバックレ(失踪)することを考える人もいるかもしれません。

しかし、これは最悪の選択肢です。バックレが引き起こす深刻な問題については以下の通りです。

バックレを避け、適切な退職方法を選択することで、将来の自分のキャリアを守ることができます。

どうしても職場に行けない場合は、退職代行サービスの利用を検討しましょう。

5.即日退職は法律的に問題ない?法律の基礎知識

即日退職を考える前に、労働者の権利と義務について理解しておくことが重要です。ここでは、退職に関する法律の基礎知識を解説します。

退職に関する法律の基本

労働基準法では、退職に関して重要な規定が定められています。まず退職予告期間について、労働者が退職する場合は2週間前までの予告で退職可能です。

一方、使用者が解雇する場合には30日前の予告が必要となります。

退職の法的性質については、労働者には職業選択の自由が憲法で保障されており、退職は労働契約の合意解除という扱いになります。

そのため、原則として会社側に退職を拒否する権利はありません。

就業規則との関係も重要な要素であり、

- 会社が定める予告期間と法定期間の関係性

- 具体的な退職手続きのルール

- 退職時の義務事項

などが定められているため、退職を考える際は必ず確認すべきでしょう。

これらの規定は労働者の権利を不当に制限するものであってはならず、法令の範囲内で定められている必要があります。

【参考】e-GOV法令検索 労働基準法

法律上即日退職が認められる条件がある

法律上、即日退職が認められる可能性が高いケースはいくつか存在します。

労働者の権利の侵害

まず、労働者の権利が侵害されている場合が挙げられます。

具体的には、賃金の未払いがある状況や、労働条件が労働基準法に違反しているケース、また安全衛生面で重大な問題が発生している場合などが該当するでしょう。

使用者義務違反

使用者の義務違反がある場合も、即日退職の正当な理由となり得ます。

たとえば、

- 契約内容と実態が著しく異なる状況

- ハラスメントへの適切な対応がなされていない

- 労働条件の一方的な不利益変更が行われた

などのケースがこれに当たります。

健康上の理由

健康上の理由による即日退職も多く認められるケースです。

医師からの診断書が提出された場合や、業務に起因する健康障害が発生している状況、また重大な私傷病を発症した場合などは、即日退職の合理的な理由として認められる可能性が高いと言えるでしょう。

会社都合と自己都合での違いを知る

退職理由が会社都合か自己都合かによって、以下のような違いが生じます。

| 項目 | 会社都合 | 自己都合 |

|---|---|---|

| 失業給付への影響 | 給付までの待機期間が短い | 原則3ヶ月の待機期間あり |

| 退職金への影響 | 満額支給の可能性が高い | 減額される可能性あり |

| 退職時期の調整 | 即時退職に応じやすい | 予告期間の遵守が求められる |

| 証明書の記載内容 | 再就職に有利な記載 | 標準的な記載内容 |

このような法的な知識を踏まえた上で、自身の状況に応じた適切な退職方法を選択することが重要です。

6.即日退職の具体的な手法を紹介

即日退職を決意したら、まず会社に退職の意思を適切に伝える必要があります。

突然の申し出となるため、会社側の心情に配慮しながら、できるだけ丁寧な対応を心がけましょう。

退職の意思を伝える方法

直接対面での伝え方については以下のポイントを押さえてから対面に挑みましょう。

- 上司との面談を設定

- 退職理由を簡潔に説明

- 感情的にならない冷静な態度

- 可能な限り誠意を持った対応

書面での伝え方に関しては、メールと書面の2通りあります。

メールの場合

- 件名を明確に

- 退職意思を明確に記載

- 丁寧な言葉遣いを心がける

書面の場合

- 正式な書式で作成

- 退職日を明記

- 署名・捺印を忘れずに

退職の意思を伝える際は、対面であれメールや書面であれ、誠意を持って丁寧に対応することで、円滑な退職手続きにつながります。

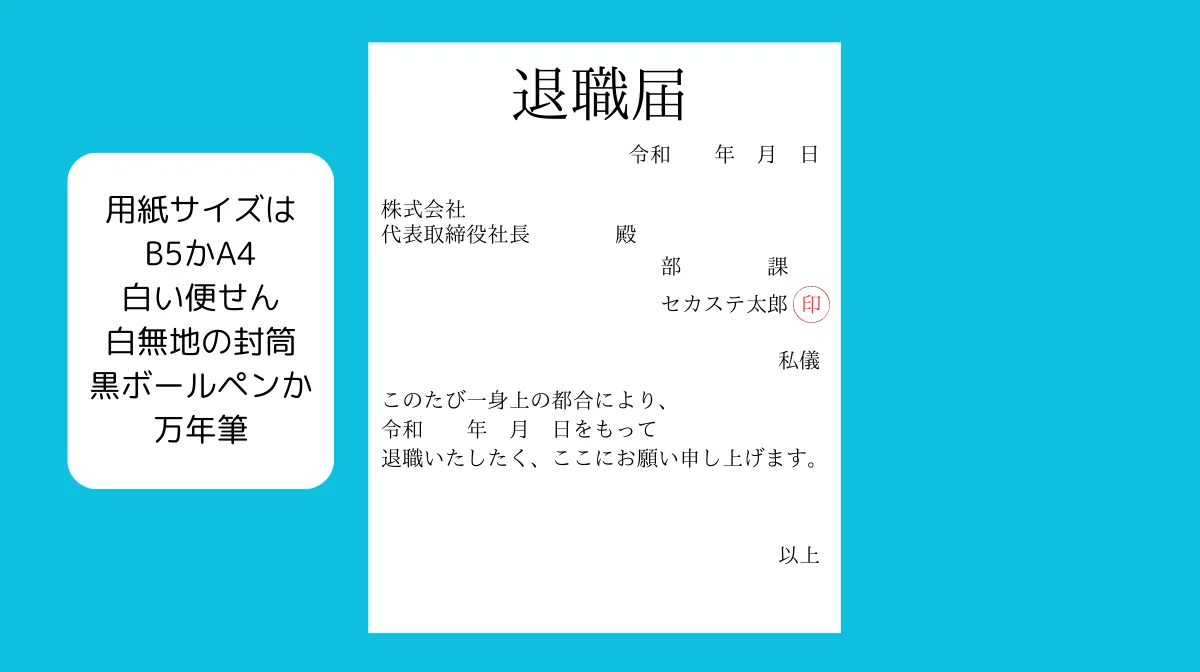

退職届の書き方と提出方法

ここでは退職届の書き方と提出に関するポイントについて解説します。

退職届に必要な記載事項のポイント

提出時は以下の点に気を付けましょう。

- 控えを必ず保管する

- 受領印をもらう

- 提出日時を記録しておく

- 複数の提出方法を検討する

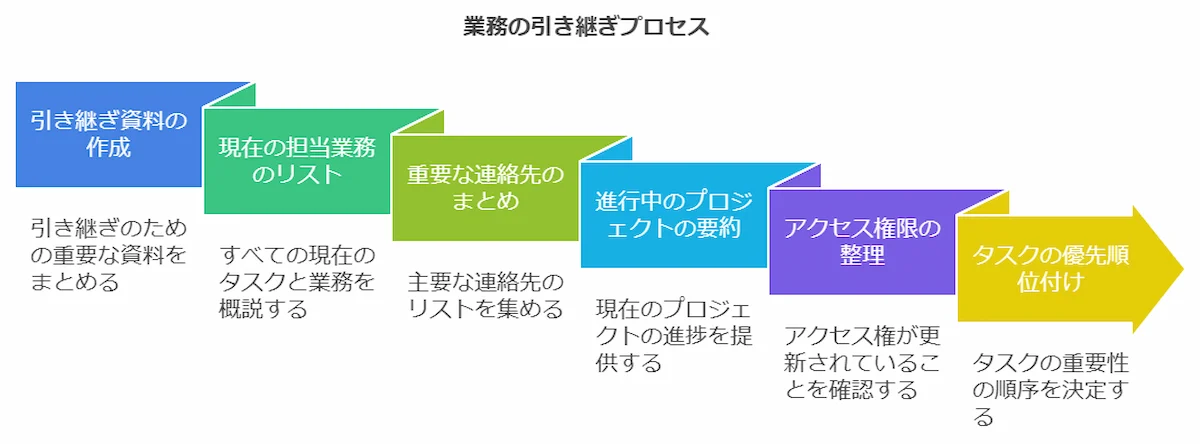

業務の引き継ぎについて

即日退職であっても、可能な限りの引き継ぎを行うことが重要です。

引き継ぎを効率的に進めるためには、業務の優先順位をつけ、簡潔な説明資料を用意します。時間が限られているため、必要最小限の情報を整理し、デジタルデータの整理も忘れずに行いましょう。

また、トラブルを防ぐため、機密情報の取り扱いには特に注意を払い、個人情報の適切な処理を行います。

会社データの扱いを確認するとともに、私物と会社物の区別を明確にしておくことも必要です。

このように、即日退職であっても最低限の手順と礼儀は守ることで、将来的なトラブルを防ぐことができます。

7.即日退職で注意すべきリスクを知ろう

即日退職には様々なリスクが伴います。

ここでは主要なリスクとその対処法について解説します。

即日退職による給与や退職金に影響する可能性がある

給与への影響について見ていきましょう。

月の途中で退職する場合は日割り計算での支給となり、残業代の精算や各種手当の扱いについても確認が必要です。

月の途中で退職した場合の計算方法

- 日割り計算での支給

- 残業代の精算

- 各種手当の扱い

退職金については、即日退職による減額の可能性があるため、支給条件の確認が重要です。

具体的には勤続年数による計算方法や退職理由による調整、社内規定の内容をしっかりと確認しましょう。

これらの問題に対する対策としては、給与明細をしっかりと保管し、労働条件通知書の内容を確認します。

また退職金については事前に社内の規定を確認しておくことが大切です。

即日退職によって社会保険や失業給付に影響する可能性がある

通常退職であっても即日退職であっても、退職するにあたり様々な手続きをしなければなりません。

健康保険の切り替え

社会保険について、まず健康保険の切り替えが重要な課題となります。

会社の健康保険から離脱することになるため、国民健康保険への加入手続きが必要です。

また、任意継続被保険者制度の利用も検討に値する選択肢となります。

雇用保険と失業給付

雇用保険と失業給付に関しては、退職後の待機期間が発生します。

自己都合の場合は原則3ヶ月、特定理由の場合は1ヶ月の待機期間があり、給付金額にも影響が出ます。

手続きの際は必要な書類を漏れなく準備することが重要です。

年金への影響

年金については、厚生年金から国民年金への切り替えが必要となります。

これに伴い保険料の納付方法が変更になるため、手続きの期限をしっかりと確認しておきましょう。

即日退職によって次の就職活動に影響する可能性がある

即日退職した後の転職活動のポイントは、退職理由をポジティブに捉えることにあります。

履歴書での説明

即日退職が次の就職活動に与える影響について、まず履歴書での説明方法が重要なポイントとなります。

退職理由の書き方や在籍期間の表記を適切に行い、空白期間が生じた場合の対応も考えておきましょう。

面接での質問対策

面接での質問対策も欠かせません。即日退職の理由について適切な説明ができるよう準備し、前職の評価への影響を最小限に抑える工夫が必要です。

また、転職への意欲を適切にアピールする方法も考えておきましょう。

リスク軽減策

これらのリスクを軽減するためには、退職証明書を確実に受領し、可能な限り上司との良好な関係を維持することが不可欠となります。

また、職務経歴書を適切に作成し、次の就職に向けて準備を整えることが重要です。

これらのリスクを事前に理解し、適切な対策を講じることで、即日退職後の生活やキャリアへの影響を最小限に抑えることができるでしょう。

8.即日退職でトラブルを避けるコツ

即日退職でのトラブルを最小限に抑えるためのポイントを解説します。

適切な対応により、円滑な退職が可能となります。

即日退職したい場合の上司との円滑なコミュニケーション方法を知ろう

退職の伝え方

退職の伝え方においては、感情的にならず冷静な態度を保ちながら、具体的な退職理由を説明することが重要です。

その際、会社への謝意をしっかりと表明し、誠実な対応を維持することを心がけましょう。

交渉のポイント

交渉の際のポイントとしては、退職日について柔軟に調整できる可能性を示しつつ、引き継ぎに対する協力的な姿勢を明確にしましょう。

また、会社への配慮を示しながら、建設的な話し合いを維持することが大切です。

トラブル回避のための注意点

トラブルを避けるために、攻撃的な言動は慎み、相手の立場への理解を示すよう心がけましょう。

また、やり取りの記録を残すことと、約束したことは必ず守ることも重要なポイントです。

退職時の必要書類の確認をしよう

会社に提出する書類や、会社から受け取る書類に関しては、以下の表を参考にしてください。

| 会社に提出する書類 | 会社から受け取る書類 |

|---|---|

| 退職届 | 退職証明書 |

| 健康保険証 | 源泉徴収票 |

| 社員証 | 雇用保険被保険者離職証明書 |

| 会社備品の返却リスト | 各種給与支給明細書 |

その他にも確認すべき書類として、

- 退職金に関連する書類

- 有給休暇の残日数を証明する書類

- 業務引き継ぎに関する書類

- 守秘義務に関する確認書

などがあります。

これらの書類は今後のキャリアや手続きに必要となるため、漏れなく準備することが重要です。

退職後の諸手続きリストを作ろう

退職後の手続きは大きく分けて役所・ハローワーク・金融関係の三つの分野があります。

まず役所での手続きとして、国民健康保険への加入、国民年金への切り替え、住民税の納付方法変更、そして各種の住所変更手続きが必要になります。

雇用保険に関連する手続きでは、ハローワークでの各種手続きを行い、失業給付の申請を行います。

また、求職活動を開始し、必要な各種証明書は大切に保管しておく必要があります。

生活関連の手続きとしては、銀行口座の変更確認や、クレジットカードの支払い方法の確認が必要です。

ほかにも、各種自動引き落としの見直しと、加入している保険の見直しも忘れずに行うことが重要です。

これらの手順を丁寧に進めることで、退職後のトラブルを未然に防ぐことができます。

退職代行サービスに任せれば、退職手続きは上手くいく。そう思って依頼したのに、トラブルが起きてしまった…というケースもあります。退職代行業者に問題がある場合もあれば、自分に問題がある場合もあります。依頼後に後悔しないように、あらかじめ起きうるトラブルを知っておきましょう。私たち編集部が誰にでもわかりやすいようにまとめた「退職代行のトラブル」の記事はこちらからご確認できます。

9.即日退職したいなら退職代行の利用がおすすめ

メンタル面での不調や職場でのトラブルにより、自力での退職が困難な場合があります。

そのようなときは退職代行サービスの利用を検討してみましょう。

即日退職で退職代行を使うメリット

退職代行サービスを利用することで得られるメリットは主に3つの側面があります。

精神的負担の軽減

まず精神的な負担が大きく軽減されます。会社とのやり取りを専門家に任せることができ、退職交渉のストレスから解放されます。

また、手続きに関する不安が解消され、心理的なサポートも得られます。

法的リスクの回避

法的なリスクを避けられることも重要なメリットです。適切な退職手続きが実施され、法律に則った対応がなされます。

また、権利を適切に主張してもらえ、トラブルが発生した際も専門的な対応が期待できるでしょう。

時間と労力の節約

さらに、時間と労力の節約という点でも大きなメリットがあります。煩雑な手続きを専門家に一任することができ、スピーディーな退職が可能です。問題解決がスムーズに進み、次のキャリアに集中できる環境が整います。

退職代行サービスのメリットは、利用する人によっても異なります。退職代行を利用することによって、どのようなメリットが自分にがあるのかを確認した上で、検討することをおすすめします。私たち編集部が誰にでもわかりやすいようにまとめた「退職代行のメリット」の記事はこちらからご確認できます。

退職代行サービスの選び方

退職代行サービスを選ぶ際には、いくつかの重要なポイントに注目する必要があります。

まず重視すべきポイントとして、料金の透明性、対応の迅速さ、サービス内容の明確さ、実績と評判、そしてカスタマーサポートの質が挙げられます。

具体的に確認すべき事項としては、追加料金の有無を含めた費用の詳細、対応可能な退職事例の範囲、サポート期間、保証内容、連絡手段と対応時間などを見比べる必要があります。

比較検討の中で、誇大広告に惑わされないよう気をつけ、料金体系をしっかりと確認しておきましょう。

さらに、契約内容を慎重に精査し、キャンセルポリシーについても事前に把握しておくことが重要です。

退職代行の利用手順と費用

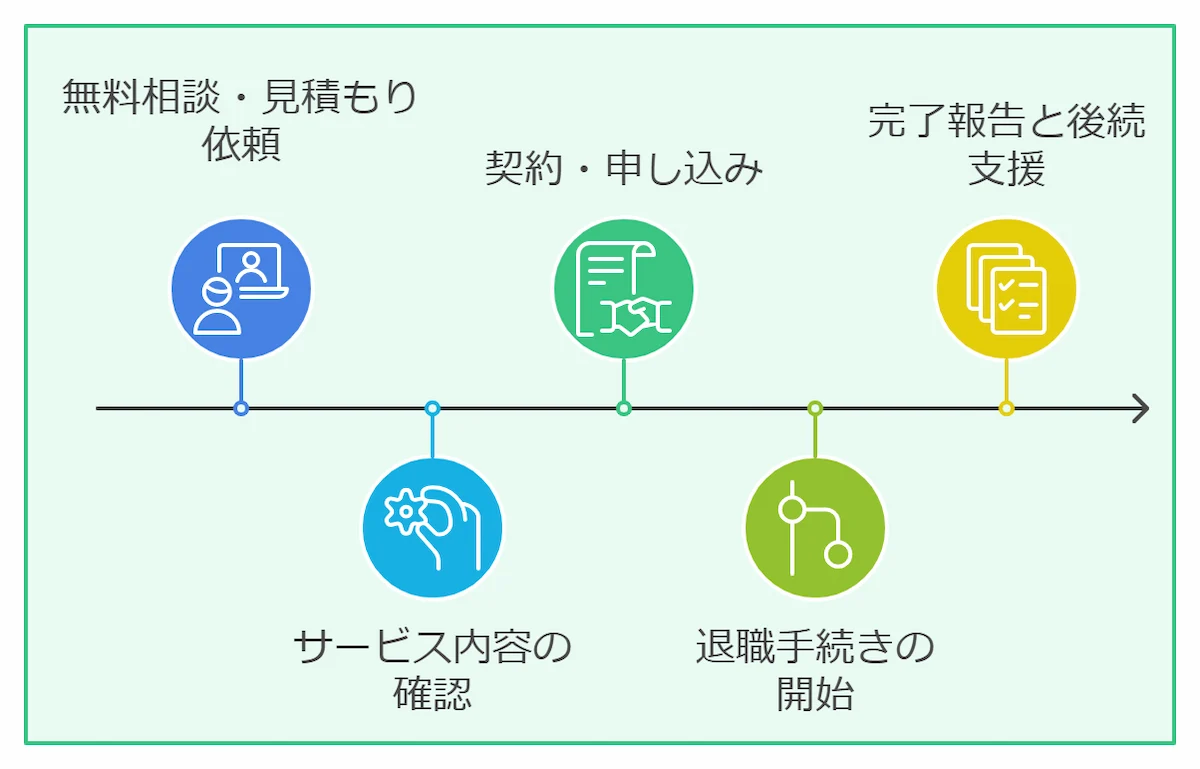

サービス利用の流れ

一般的な費用の目安

費用面については一般的な目安があります。基本料金は3万円~10万円程度で、オプションサービスは1万円~5万円程度が追加で必要となることが多いです。特殊な案件の場合は要相談となります。

また、分割払いの可否や後払い制があるか、支払い方法の選択肢も重要な検討材料となるでしょう。

含まれるサービス内容

一般的に含まれるサービス内容としては、退職手続きの代行、会社との交渉、必要書類の取得補助、各種相談への対応、そしてアフターフォローまでが提供されます。

これらのサービスを総合的に考慮して、自分に合ったプランを選択することが重要です。

退職代行を使って即日退職した人の体験談

退職代行を利用して即日退職を叶えた方々の体験談です。自身のケースに合わせて参考にしてください。

10.即日退職におすすめの退職代行サービス3選

退職代行サービスの選択は慎重に行う必要があります。ここでは、実績と信頼性の高い3つのサービスを紹介します。

退職代行セカステ|スピーディーな対応と良コスパで確かな実績

セカステは、株式会社運営で元労務担当者が対応し、行政書士監修のもと運営される信頼性の高い退職代行サービスです。

24時間365日の相談受付に加え、退職できなかった場合の全額返金保証があり、現在の退職完了率は100%を誇ります。行政書士による退職届作成代行や、LINEを活用した無料相談対応など、手厚いサポートが特徴です。

また、退職後の社会保険給付金や失業保険関連の相談にも対応しており、アフターフォローも充実。

他社と比べて安価でありながら、きめ細やかなサービスを提供している点が大きな魅力です。

だいじょうぶ|業界最安値級で弁護士監修付き

「だいじょうぶ」は、業界最安値級の14,800円で退職代行サービスを提供しています。

代表自身が退職代行サービスの利用経験を持ち、うつ病の経験者であることから、利用者の精神的負担に深い理解を示したサポートが特徴です。

広告費を抑えることで低価格を実現しながら、顧問弁護士監修による安全性の高いサービスを提供。

退職後の無料相談にも対応し、これまでの退職完了率は100%を誇ります。

また、万が一の場合の全額返金保証もあり、安心して利用できる体制を整えています。

退職代行グッバイサポート|弁護士監修と退職後の職業紹介が可能

退職代行グッバイサポートは、弁護士監修のもと法的に適正な手続きを行う、安心・信頼の退職代行サービスです。利用者一人ひとりに寄り添い、スムーズかつ確実な退職を実現します。

料金は正社員20,000円、アルバイト12,000円と明確で、追加費用は一切不要。シンプルで分かりやすい料金体系により、初めての方でも安心してご利用いただけます。

退職の代行だけでなく、退職後のキャリア形成までを見据えたサポートが充実しているのが特長です。スキルアップのための個別相談や講習会の実施に加え、提携先による職業紹介サービスも提供しており、次のステップへの不安をしっかりとサポートします。

退職代行サービスは、他にも多くのサービスがございます。私たち編集部が2024年12月にリサーチした80個近い退職代行サービスの中から厳選した、「おすすめの退職代行サービス10選」はこちらからご確認できます。

11.即日退職を考える程辛いならまずは退職代行に無料相談してみよう

即日退職は、状況によっては選択肢の一つとなりますが、様々なリスクや影響を伴う重要な決断です。

特に精神的な負担を感じている方は、一人で抱え込まず、退職代行サービスの利用を検討してみましょう。

まずは無料相談から始めることで、あなたに合った最適な退職方法が見つかるはずです。