地方公務員や国家公務員として働く中で、過剰な残業やパワハラなど、精神的に限界を感じることがあるかもしれません。「もう1日も職場に行きたくない」「今すぐ辞めたい」と思っていても、公務員特有の退職ルールや手続きに不安を感じ、踏み出せないでいる方も多いでしょう。

法的に正しい手続きを踏めば、公務員でも即日退職は可能です。本記事では、公務員が即日退職するための具体的な手続きや流れ、法的根拠、そして退職後の生活やキャリアに関する情報を詳しく解説します。

- 公務員と民間企業の退職ルールの違い

- 公務員の即日退職が実際に可能なケースと条件

- 公務員が退職する際に利用したい退職代行サービス選びのポイント

限界を感じている公務員の方に、1日でも早く精神的苦痛から解放される道筋を示します。

1.公務員と民間企業の退職ルールの違い

公務員と民間企業では適用される法律が異なるため、退職に関するルールにも大きな違いがあります。この違いを理解することが、公務員が即日退職を実現するための第一歩となります。

民間企業は労働基準法と民法が適用される

民間企業で働く従業員は、労働基準法と民法によって雇用関係が規定されています。特に重要なのが民法第627条で、これにより労働者は退職を申し出てから2週間後に労働契約を解除する権利が保障されています。

具体的には以下のような保護があります。

- 退職の意思表示から2週間経過すれば、会社の同意がなくても退職できる

- 会社側は従業員の退職を拒否することができない

- 有期雇用契約でも、やむを得ない事由があれば即時解約が可能

このため、民間企業の従業員は法律に基づいて、比較的スムーズに退職できる仕組みが整っています。また、退職代行サービスも民法第627条を根拠に、依頼者に代わって退職の意思表示を行うことができます。

公務員は地方公務員法が適用される特殊性

一方、公務員(地方公務員・国家公務員)は、それぞれ地方公務員法・国家公務員法に基づいて任用されており、民法や労働基準法の適用を受けないケースが多いという特殊性があります。

公務員の退職は「退職の申し出」という形を取り、任命権者がそれを承認することで効力が発生すると規定されています。つまり、公務員の退職は「権利」というよりも「許可を得るもの」という位置づけになっています。

この法律上の違いから生じる主な特徴をまとめました。

公務員の退職に関する特徴・特別な事情

- 公務員には退職の申し出から実際に退職できるまでの明確な期間の規定がない

- 退職の承認は任命権者(首長や教育委員会など)の裁量に委ねられている部分がある

- 民間企業のような「2週間ルール」が適用されない

これらの特徴から、公務員の退職は民間企業よりも手続きが複雑で時間がかかるイメージがあります。

しかし、人事院規則にて退職の申し出があった場合は、任命権者は特に支障のない限り承認する旨の規定があるため、正当な手続きを踏めば、退職の承認を得ることが可能です。

(辞職)

第五十一条 任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

公務員の退職に関する法的根拠と暗黙のルール

公務員の退職に関する法的な根拠を詳しく見てみると、実は「即時退職ができない」とは明確に規定されていません。地方公務員法や国家公務員法には、退職の申し出から承認までの具体的な期間は明記されておらず、むしろ「承認」のプロセスが重視されています。

ただし、公務員組織では「暗黙のルール」が大きな影響力を持っており、多くの自治体や官公庁では3〜6ヶ月前の退職申し出が慣例となっています。この慣例が「法律」と混同されて、「公務員は簡単に辞められない」という誤解を生んでいます。

特に注目すべき点として

- 地方公務員法には「退職の申し出を拒否できる」という明確な規定はない

- 健康上の理由や家庭の事情など「やむを得ない事由」がある場合、柔軟な対応が可能

- 退職願の提出から辞令交付までの手続きは各自治体の規則によって異なる

つまり、法的には公務員も適切な手続きを踏めば即日退職は可能であり、特に弁護士のような法律の専門家が代行することで、スムーズな退職を実現できる可能性は高いのです。

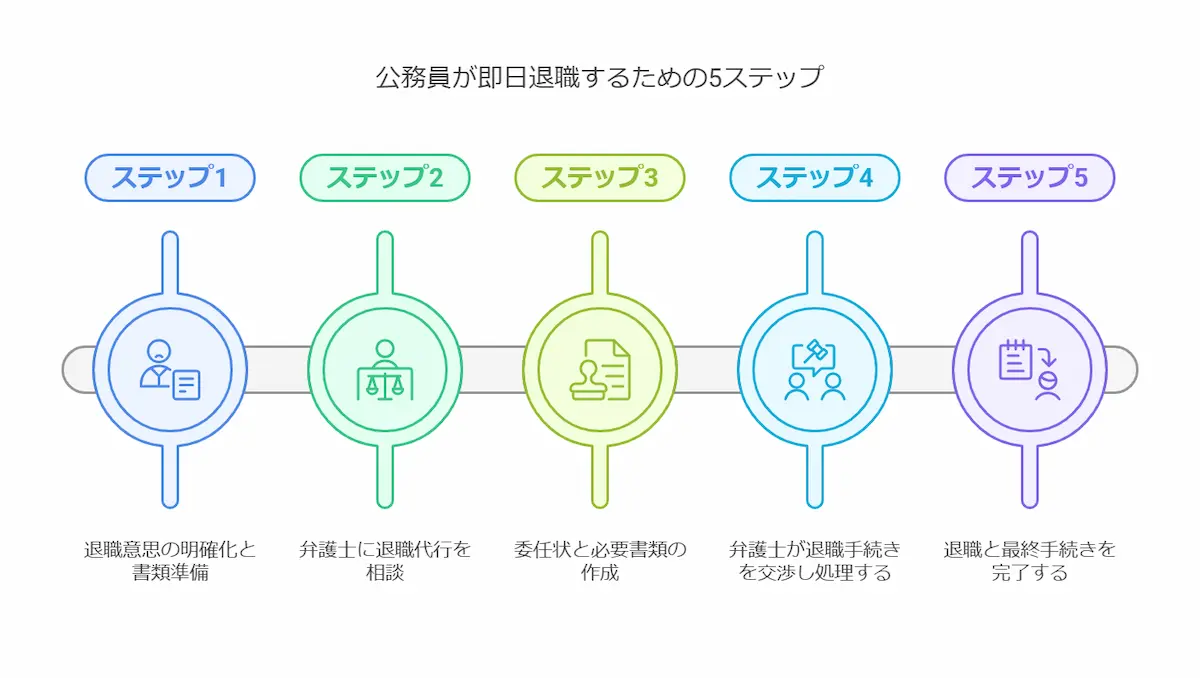

2.公務員が即日退職するための5つの具体的ステップ

公務員が即日退職を実現するためには、適切な手順を踏む必要があります。ここでは、弁護士による退職代行サービスを利用した場合の具体的な5つのステップを解説します。

ステップ1:退職意思の明確化と書類準備

まず最初に、自分自身の退職意思を明確にし、必要な書類を準備しましょう。

退職意思の明確化

- 退職理由を整理し、メモに残しておく(健康上の理由、職場環境の問題など)

- 即日退職が必要な理由を具体的に説明できるようにしておく

- 退職後の生活プランや再就職の見通しについても考えておく

準備すべき書類

- 在職証明書や辞令書のコピー

- 健康保険証

- 源泉徴収票や給与明細書

- メンタルヘルスの問題がある場合は医師の診断書

- パワハラなどがあった場合は、可能な範囲で証拠(メールやメモなど)

これらの書類や情報は、弁護士に退職代行を依頼する際に必要となります。特に診断書があれば、健康上の理由による即日退職の正当性が高まるため、可能であれば事前に取得しておくことをおすすめします。

ステップ2:退職代行サービスの弁護士への相談

公務員の退職代行ができるのは基本的に弁護士のみです。専門性の高い弁護士に相談することが、スムーズな即日退職の鍵となります。

弁護士選びのポイント

- 公務員の退職代行実績があることを確認

- 無料相談に対応しているか確認

- 料金体系が明確で、追加費用の有無を確認

- アフターフォローの充実度をチェック

多くの退職代行サービスを提供する弁護士事務所では、初回相談を無料で行っています。LINE、メール、電話などで気軽に相談できるため、まずは状況を説明して、即日退職の可能性や必要な手続きについて相談しましょう。

相談の際は、以下の点を伝えることが重要です。

- 公務員であること(地方公務員か国家公務員か)

- 所属部署や職種

- 退職を希望する理由

- 希望する退職日

- 有給休暇の残日数

- 上司との関係性や職場環境

- 健康状態(特にメンタルヘルスの問題がある場合)

これらの情報を基に、弁護士が最適な退職プランを提案してくれます。

ステップ3:委任状と必要書類の作成

弁護士に退職代行を正式に依頼する場合、委任状と必要書類の作成が必要です。

委任状の作成

- 弁護士に退職手続きを委任する旨を記載

- 氏名、所属、住所などの基本情報を記入

- 退職希望日を明記

- 委任する内容の範囲(退職交渉、有給休暇の消化交渉、退職金の請求など)

その他必要書類

- 退職願(弁護士の指示に従って作成)

- 健康保険・年金の切り替え手続きに必要な書類

- 住居が公務員住宅の場合は、退去に関する書類

- 弁護士との契約書

委任状と退職願の書き方は弁護士が詳しくアドバイスしてくれるため、指示に従って作成すれば問題ありません。最近ではオンラインでの手続きに対応している弁護士事務所も多く、直接事務所に行かなくても手続きが可能なケースが増えています。

ステップ4:弁護士による退職交渉と手続き代行

必要書類の準備が整ったら、弁護士が実際に退職交渉と手続き代行を行います。

弁護士の主な活動

- 所属部署や人事部門への退職意思の伝達

- 退職願の提出

- 退職日の調整交渉

- 有給休暇消化の交渉

- 退職金支給に関する手続き

- 必要に応じて、退職理由の説明や面談の代行

弁護士が間に入ることで、以下のメリットがあります。

- 専門的な法律知識に基づいた交渉が可能

- 感情的にならず、冷静かつ客観的な交渉ができる

- 上司や同僚からの直接的な引き止めや説得を回避できる

- 法的根拠を示して、不当な引き留めを防止できる

弁護士による交渉の結果、即日または数日以内に「出勤不要」という状態を実現できるケースが多いです。ただし、退職日自体は月末など、組織の規定に合わせた形になる場合が一般的です。

ステップ5:有給休暇消化と最終手続きの完了

退職願が受理された後は、有給休暇の消化と最終手続きを行います。

有給休暇消化のポイント

- 弁護士の交渉により、退職日までの期間を有給休暇で消化できるケースが多い

- 有給休暇消化中は出勤する必要がなく、在宅で過ごすことが可能

- 有給休暇中も給与は通常通り支給される

最終手続きの内容

- 貸与品(PCやIDカード、制服など)の返却

- 健康保険・年金の切り替え手続き

- 退職金の受け取り手続き

- 源泉徴収票や離職票の受け取り

- 辞令交付(多くの場合、郵送での対応も可能)

これらの最終手続きも、基本的には弁護士が代行するか、郵送で対応できることがほとんどです。辞令交付式なども、法律上は本人が直接出席する必要はないケースが多いため、メンタルヘルスに問題を抱えている場合は、弁護士と相談の上、郵送での対応を依頼するとよいでしょう。

以上の5つのステップを踏むことで、公務員でも即日から出勤不要の状態を実現し、最短期間での退職が可能になります。特にメンタルヘルスに問題がある場合は、まずは弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けることが重要です。

3.公務員の即日退職が実際に可能なケースと条件

公務員の即日退職については「難しい」というイメージがありますが、実際には特定の条件下で可能なケースが多くあります。ここでは、即日退職が実現できる具体的なケースと条件について解説します。

弁護士に依頼した場合に成功する可能性と実現可能性を高めるもの

公務員の退職代行を弁護士に依頼した場合、即日退職(または即日から出勤不要)の成功率は比較的高いと言えます。

実現可能性を高める要素

- 健康上の理由(特にメンタルヘルス)がある場合

- パワハラや不当な扱いの証拠がある場合

- 家庭の事情(介護、育児など)がある場合

- 弁護士との連携がスムーズな場合

弁護士は法的な観点から最適なアプローチを提案し、交渉を行うため、個人で交渉するよりも格段に成功率が高くなります。

即日から出勤不要になるための条件

即日から出勤不要の状態を実現するためには、以下のような条件が重要です。

公務員が即日から出勤不要になるための条件チェックリスト

| カテゴリー | 条件 | チェック |

|---|---|---|

| メンタルヘルスの問題 | うつ病、適応障害、不安障害などの診断書がある | □ |

| 医師から「職場環境からの離脱が必要」との見解が示されている | □ | |

| 産業医や職場のカウンセラーも状況を把握している | □ | |

| ハラスメントの存在 | パワハラやセクハラなど、職場でのハラスメントが明確に存在する | □ |

| メールやメモなどの証拠が残っている | □ | |

| 第三者の証言がある | □ | |

| 組織側の理解 | 人事部門が状況を理解し、柔軟な対応をする姿勢がある | □ |

| 上司も退職者の健康状態を理解している | □ | |

| 前例として同様のケースがある | □ |

当てはまる項目が多いほど、即日から出勤不要になる可能性が高まります。特にメンタルヘルスに関する項目は重要です。

これらの条件が揃っていれば、弁護士による交渉で即日退職できる可能性は高くなります。特に健康上の理由がある場合は、組織側も無理に出勤を求めることはできないため実現しやすいといえるでしょう。

有給休暇消化を含めた円満退職の方法

即日から完全に退職する(身分を失う)のではなく、有給休暇を消化しながら円満に退職するという方法も有効です。

有給休暇消化による退職の流れ

- 弁護士を通じて退職願を提出

- 退職日までの期間を有給休暇として申請

- 有給休暇が承認されれば、即日から出勤不要

- 有給休暇の消化期間中は通常通り給与が支給される

- 有給休暇消化後、正式に退職となる

有給休暇消化のメリット

- 法的に認められた権利であり、組織側も拒否しにくい

- 即日から職場に行かなくて済むため、精神的負担が軽減される

- 給与が継続して支給されるため、経済的な不安が少ない

- 退職日までの間、健康保険や福利厚生を維持できる

- 円満退職の形を取れるため、将来的な再就職にも影響が少ない

有給休暇の消化交渉は、弁護士によるサポートがあれば比較的成功率が高いです。特に、メンタルヘルスの問題がある場合は、有給休暇の取得が健康上必要であると主張することができます。

また、退職日を月末に設定することで、社会保険や給与計算の都合上、スムーズに手続きが進むケースが多いです。弁護士からは「健康上の理由により、退職日までの期間は有給休暇を消化したい」という形で交渉を行い、多くの場合で受け入れられています。

有給休暇消化による退職は、公務員本人にとっても組織側にとっても最もトラブルが少ない形で、実質的な即日退職(即日から出勤不要)を実現する方法と言えるでしょう。

4.民間の退職代行業者と弁護士の違い

退職代行サービスを利用する際、民間の退職代行業者と弁護士による退職代行サービスの違いを理解することが重要です。特に公務員の場合、この違いは退職の成否に直結します。

民間業者では公務員の退職交渉ができない理由

民間の退職代行業者には、公務員の退職交渉に関して法的な制約があります。その主な理由は以下の通りです

弁護士法の制約

- 弁護士法第72条により、弁護士資格を持たない者が報酬を得て法律事務を行うことは「非弁行為」として禁止されている

- 退職交渉は法律事務に該当するため、民間業者が行うと違法となる可能性がある

- 特に公務員の場合、地方公務員法・国家公務員法に基づく手続きが必要で、より専門的な法律知識が求められる

民間業者の活動範囲の限界

- 民間業者ができるのは基本的に「連絡役」「使者」としての役割のみ

- 「〇〇さんが辞めたいと言っています」という伝言を伝えるだけは可能

- しかし「退職日の交渉」「有給休暇の消化交渉」「退職金の請求」などは法律事務となるため不可

民間業者に依頼した場合のリスク

- 公務員の退職交渉が失敗するリスクが高い

- 非弁行為として処罰される可能性もあり、依頼者側も不利益を被る可能性

- 交渉不成立の場合、結局は本人が対応せざるを得なくなり、より状況が悪化するケースも

これらの理由から、公務員が退職代行サービスを利用する場合は、弁護士に依頼することが強く推奨されます。

弁護士のみに認められた公務員退職代行の法的根拠

弁護士が公務員の退職代行を行える法的根拠は以下の通りです。

弁護士法上の権限

- 弁護士法第3条では、弁護士は「法律事務を行うことを職務とする」と規定

- 退職交渉や労働問題の解決は法律事務に該当する

- 弁護士は依頼者を代理して法律行為を行う権限を持つ

委任契約の効力

- 民法の委任契約に基づき、弁護士は依頼者(公務員)の代理人として行動できる

- 公務員が弁護士に退職手続きを委任することで、法的に有効な代理行為が可能になる

- 委任状により、組織側も弁護士の代理権を認めざるを得ない

地方公務員法との関係

- 地方公務員法には「本人以外が退職手続きを行えない」という明確な禁止規定はない

- 法的に正当な代理人である弁護士による手続きは有効と解釈される

- 弁護士は法律の専門家として、地方公務員法に則った適切な手続きを行うことができる

これらの法的根拠により、弁護士は公務員の退職代行を適法に行うことができるのです。

弁護士に依頼するメリットとデメリット

公務員が退職代行を弁護士に依頼する場合のメリットとデメリットを比較しましょう。

弁護士による公務員退職代行のメリット・デメリット比較表

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 1. 法的な裏付けがある交渉が可能 ・地方公務員法や国家公務員法に基づいた適切な手続きを行える ・組織側も法律の専門家である弁護士の主張を無視できない | 1. 費用が比較的高い ・民間の退職代行業者と比較すると費用が高い(一般的に5〜10万円程度) ・複雑なケースでは追加費用が発生する可能性もある |

| 2. 専門的な交渉スキル ・感情的にならず、論理的かつ効果的な交渉が可能 ・過去の判例や法解釈を踏まえた説得力のある交渉ができる | 2. 手続きに必要な書類が多い ・委任状や契約書など、必要書類の準備が必要 ・状況によっては複数回のやり取りが必要になる場合もある |

| 3. 高い成功率 ・公務員の退職代行実績のある弁護士であれば、成功率は約80%以上 ・特にメンタルヘルスの問題がある場合は、即日からの出勤不要を実現できる可能性が高い | 3. 100%の成功を保証するものではない ・組織の対応や個別状況によっては、即日退職が難しいケースもある ・特に特殊な職種(教職員など)では制約が多い場合がある |

| 4. アフターフォローの充実 ・退職後の各種手続きや書類の確認なども対応可能 ・退職後のトラブル(未払い残業代の請求など)にも対応できる | |

| 5. 守秘義務の存在 ・弁護士には厳格な守秘義務があり、個人情報が漏洩するリスクが少ない ・プライバシーを重視した対応が可能 |

総合的に見ると、メリットがデメリットを大きく上回ることが多く、特に心身の健康に問題を抱えている場合や、円満な退職を希望する場合は、弁護士への依頼がベストな選択肢と言えるでしょう。

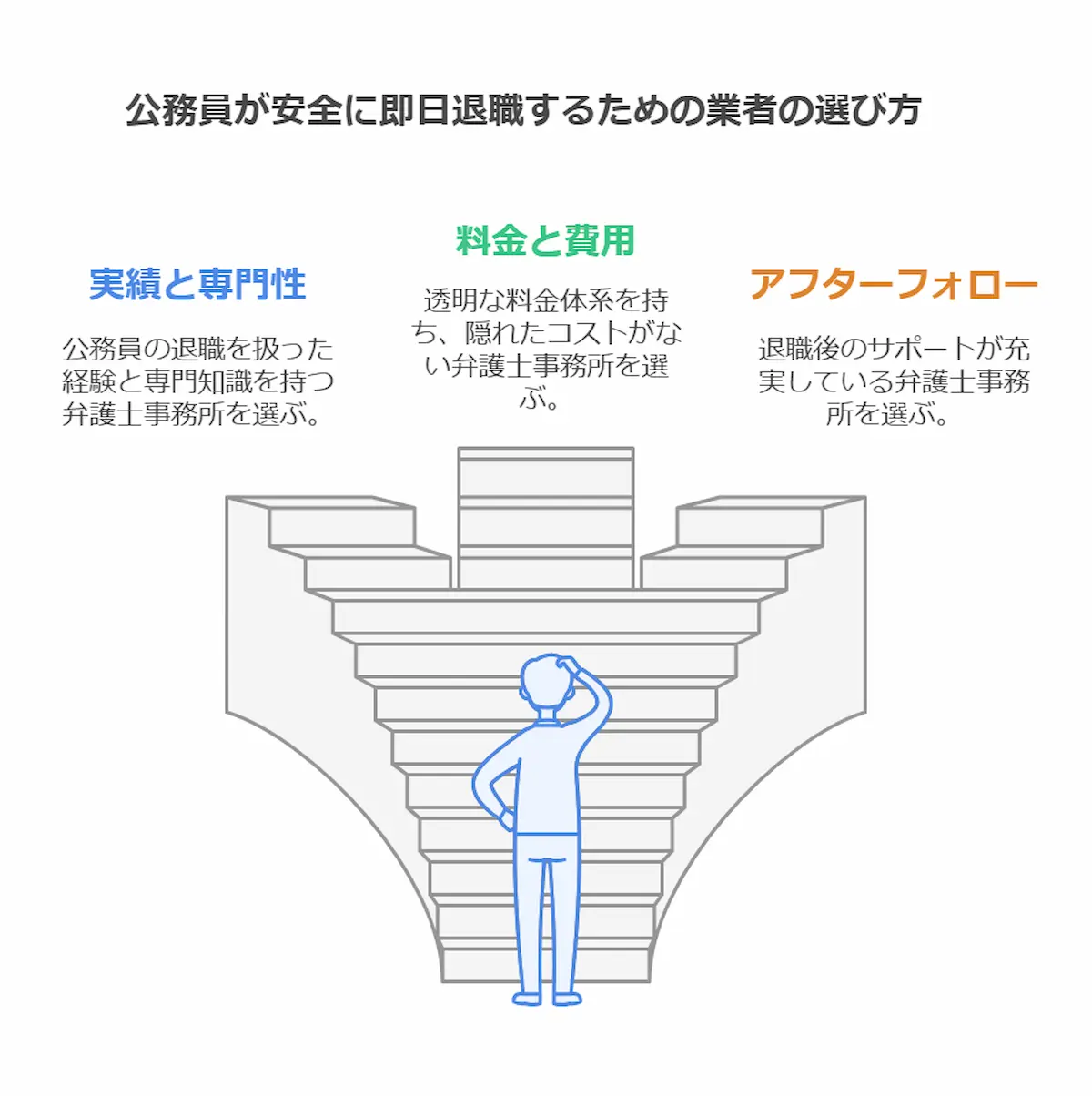

5.公務員の退職代行に強い弁護士事務所の選び方

公務員の退職代行を依頼する際、すべての弁護士事務所が同じサービスレベルを提供しているわけではありません。後悔しない選択をするための重要なポイントを解説します。

公務員退職の実績と専門性を確認するポイント

退職代行を依頼する弁護士事務所を選ぶ際、最も重要なのが「公務員の退職代行実績」です。以下のポイントをチェックしましょう。

実績確認のチェックポイント

- ウェブサイト上で公務員の退職代行実績が明記されているか

- 地方公務員・国家公務員・教職員など、自分と同じ職種の実績があるか

- 月間または年間の公務員退職代行件数がどの程度あるか

- 成功事例や体験談が公開されているか

- 公務員退職に関する具体的な知識(地方公務員法の解釈など)が示されているか

専門性を判断する方法

- 労働問題・退職問題を専門としている弁護士事務所か

- 弁護士が労働法や公務員法に関する著書や論文を発表しているか

- セミナーや相談会などで公務員の退職問題を取り上げた実績があるか

- 公務員向けの退職ガイドなど、専門的な情報発信を行っているか

実績と専門性を確認することで、依頼後のトラブルリスクを大幅に減らすことができます。特に「公務員は退職できない」という誤解を持っている弁護士は避けるべきです。

料金体系と追加費用の有無をチェック

退職代行サービスの料金は弁護士事務所によって異なります。透明性のある料金体系かどうかをチェックしましょう。

基本料金の確認

- 公務員退職代行の基本料金はいくらか

- 料金に含まれるサービス内容は明確か

- 着手金と成功報酬の区分があるか

- 税込か税別かが明記されているか

追加費用の有無

- どのような場合に追加費用が発生するか

- 交通費や通信費などの実費はどう扱われるか

- 複雑なケースでの追加料金の上限は設定されているか

- 退職が不成立だった場合の返金ポリシーはあるか

一般的な料金相場としては、公務員の退職代行サービスは以下の範囲が多いです。

- 基本プラン:3〜5万円程度

- 有給休暇消化込み:5〜8万円程度

- 退職金請求サポート込み:8〜10万円程度

ただし、料金だけで判断するのではなく、サービス内容とのバランスを考慮することが重要です。特に実績豊富な弁護士事務所であれば、多少料金が高くても依頼する価値があると言えるでしょう。

アフターフォローの充実度を比較する

退職代行サービスでは、退職手続き完了後のサポートも重要なポイントです。アフターフォローの充実度を以下の観点から比較しましょう。

退職後のサポート内容

- 退職後の各種手続き(健康保険・年金の切り替えなど)のサポートがあるか

- 退職金請求のサポートはあるか

- 未払い残業代など、権利関係の請求サポートはあるか

- 退職後のトラブル(引き継ぎや備品返却など)に対応してくれるか

サポート期間の長さ

- アフターフォローの期間は明確に設定されているか(無期限か一定期間か)

- 退職完了から何ヶ月後までサポートしてくれるか

- 期間終了後の相談は有料になるのか、割引があるのか

追加サービスの有無

- 転職サポートや再就職支援などのサービスはあるか

- メンタルヘルスケアに関するサポートはあるか

- 傷病手当金など各種給付金の申請サポートはあるか

- 法律相談の割引特典などはあるか

アフターフォローが充実している弁護士事務所を選ぶことで、退職後の不安を大幅に軽減することができます。特に公務員の場合、退職後の手続きが複雑なケースも多いため、継続的なサポートが受けられるかどうかは重要なポイントです。

最終的には、「実績・専門性」「料金体系の透明性」「アフターフォローの充実度」のバランスを総合的に判断して、自分に最適な弁護士事務所を選ぶことが大切です。不安な点がある場合は、複数の事務所に無料相談を行い、比較検討することをおすすめします。

6.おすすめの公務員退職代行サービス4選

実際に公務員の退職代行に強い弁護士事務所を4つ紹介します。それぞれの特徴や強みを比較し、自分に合ったサービスを選ぶ参考にしてください。

弁護士法人みやび:公務員特化の徹底サポートが強み

特徴と強み

- 公務員の退職に特化したサポート体制を整えている

- 依頼から完了までのすべての対応を弁護士が直接行う徹底ぶり

- 24時間体制でLINEやメールでの相談に対応

- 有給休暇の消化交渉や退職金の請求など、公務員特有の権利関係に精通

- 依頼後は当日から出社不要となるケースが多い

- 退職完了後も無期限のアフターフォローを提供

料金体系

- 基本料金:27,500円(税込)から

- 追加オプションによって料金は変動

- 無料のLINE相談で具体的な料金を確認可能

サービス内容

- 退職交渉と手続き代行

- 有給休暇消化の交渉

- 退職金請求のサポート

- 各種書類の作成・確認

- 転職サポート

- 残業代など各種請求にも対応

みやび法律事務所は東京に拠点を置き、全国の公務員の退職をサポートしています。メンタルヘルスの問題を抱える公務員への対応実績も豊富で、心身ともに疲弊している方に対して特に配慮したサービスを提供しています。

弁護士法人川越みずほ法律会計:最短3日での退職実現

特徴と強み

- 公務員の退職代行に特化した実績豊富な法律事務所

- 自衛官や教職員など、様々な職種の公務員に対応

- 最短3日での退職実現も可能

- 年休消化込みの基本プランが特徴

- 退職できない場合の全額返金保証を提供

- 24時間年中無休で相談を受付

料金体系

- 基本プラン:49,800円(税込)から

- 年休消化交渉込みの料金設定

- 明朗会計で追加費用の心配なし

サービス内容

- 退職交渉と手続き代行

- 有給休暇消化の交渉

- 辞令交付や貸与品の返却などの柔軟対応

- 退職後の書類手続きまでサポート

- 全国から依頼可能なリモート対応

川越みずほ法律会計は多数のメディア出演実績もあり、月間300件を超える相談実績が信頼性の高さを示しています。公務員特有の課題に対して、法的専門性を活かした解決策を提供しているのが特徴です。

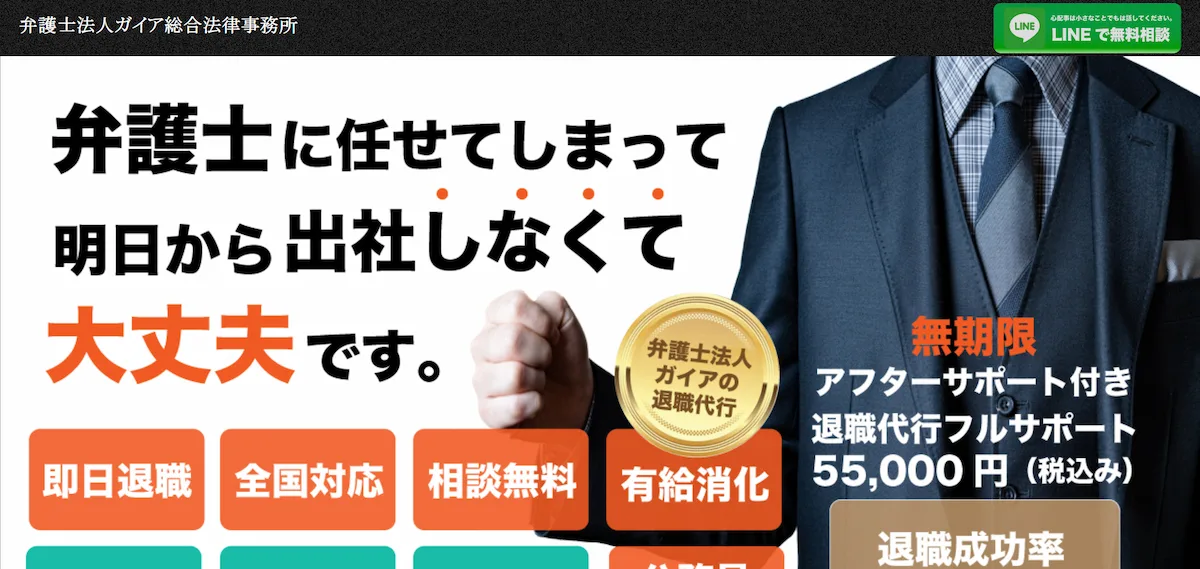

弁護士法人ガイア総合法律事務所:傷病手当金申請にも強い

特徴と強み

- 即日退職から円満退社までをトータルでサポート

- 「まだ我慢できる」「仕返しが怖い」といった不安を抱える公務員に寄り添うサービス

- 退職後の生活を支える傷病手当金の申請サポートに強み

- 最大1年6ヶ月の給付金受給をバックアップ

- 退職代行後も無期限のアフターフォローを実施

- 社宅居住者や入社直後の方など、複雑なケースにも対応

料金体系

- 基本料金:55,000円(税込)

- 有給休暇の消化交渉から必要書類の取得まで一貫したサービスを提供

- 追加料金の発生条件が明確

サービス内容

- 退職交渉と手続き代行

- 有給休暇消化の交渉

- 傷病手当金の申請サポート

- 退職後のトラブル対応

- 複雑なケースへの経験豊富な対応

ガイア総合法律事務所はメディアでも「おすすめの退職代行業者」として紹介されており、特にメンタルヘルスの問題で退職する公務員向けに、傷病手当金の申請サポートに力を入れている点が特徴です。

フォーゲル綜合法律事務所:1万件以上の退職代行実績

特徴と強み

- 弁護士による退職代行のパイオニア

- 1万件以上の退職代行実績を持つ信頼性

- 業界最安値クラスの料金設定

- LINE友達登録で割引が可能

- 60日間の弁護士によるアフターフォロー

- 国内最大の比較サイトmybestで退職代行弁護士部門1位に選出

- 地方公務員法や国家公務員法に基づいた適切な対応

料金体系

- 基本料金:33,000円(税込)から

- LINE友達登録で25,000円まで割引可能

- 追加オプションによる料金変動あり

サービス内容

- 退職交渉と手続き代行

- 有給休暇消化の交渉

- 退職後の傷病手当申請サポート

- 最大1年6ヶ月の給付金受給バックアップ

- テレビ出演実績多数の代表弁護士による監修

フォーゲル綜合法律事務所は数多くのテレビ番組にも出演している代表弁護士の監修のもと、労働問題の専門家として公務員の退職にも精通したサービスを提供しています。特に料金の安さと実績の多さが魅力です。

これら4つの弁護士事務所はいずれも公務員の退職代行に強みを持っていますが、それぞれに特色があります。自分の状況や予算、重視するポイントを考慮して選ぶことをおすすめします。多くの事務所は無料相談に対応しているので、まずは気軽に相談してみるのが良いでしょう。

他にもどんな退職代行があるのかみてみたい…という方には、こちらの記事がおすすめです。最新のおすすめ退職代行サービスをランキング形式で10社ご紹介しています。

7.元公務員の退職代行体験談

実際に公務員から退職し、新たなキャリアを歩み始めた方々の体験談を紹介します。これらの事例から、退職のプロセスや転職後の生活について具体的なイメージを持つことができるでしょう。

即日退職を実現した方のリアルな声

Aさん(32歳・元市役所職員)

上司からのパワハラが限界で、精神的に追い詰められていました。出勤するだけで動悸がして、もう1日も職場に行けない状態でした。弁護士に相談したところ、うつ病の診断書を提出し、弁護士による交渉で即日から出勤不要になりました。退職日までの2週間は有給休暇で対応し、その間に次の仕事を探すことができました。弁護士に依頼する費用はかかりましたが、精神的な苦痛から解放されたことを考えれば安いものだったと思います。

Bさん(28歳・元県庁職員)

慢性的な長時間労働で体調を崩し、「このまま続けると健康に取り返しのつかない影響が出る」と医師から警告を受けました。しかし、上司は「前例がない」と即日退職を認めようとしませんでした。退職代行サービスを利用したところ、弁護士が健康上の理由による退職の正当性を説明し、わずか3日で出勤不要という形で解決しました。組織のしがらみに縛られず、法的根拠に基づいて交渉してくれたことで、円満な形で退職できました。

Cさん(35歳・元教職員)

学校でのいじめ問題対応に疲弊し、精神的に限界を感じていました。しかし、「子どもたちを途中で見捨てるのか」という同僚からのプレッシャーで、退職の意思を伝えることさえできませんでした。弁護士に退職代行を依頼したことで、感情的にならず法的観点から交渉してもらえました。教育委員会との交渉も弁護士が行ってくれたため、自分は療養に専念することができました。現在は教育関連の企業で、子どもたちをサポートする仕事をしています。

これらの体験から、特にメンタルヘルスの問題を抱えている場合は、弁護士による退職代行が効果的であることがわかります。法的知識を持った専門家が間に入ることで、感情的な対立を避け、スムーズな退職が実現できるケースが多いようです。

メンタルヘルスの回復と新たなキャリアでの成功事例

Dさん(40歳・元総務省職員)

慢性的な睡眠不足とストレスで重度のうつ病を発症し、退職を決意しました。退職後の3ヶ月は完全に療養に専念し、徐々に体調が回復してきたところで、以前から興味のあったIT業界への転職を考え始めました。公務員時代のプロジェクト管理経験を評価され、IT企業のプロジェクトマネージャーとして採用されました。今では残業もほとんどなく、自分のペースで働けています。公務員時代よりも給与は下がりましたが、精神的な充実感は比較になりません。健康と心の平安を取り戻せたことが何よりの財産です。

Eさん(36歳・元市役所職員)

税務課での業務経験を活かして、税理士事務所に転職しました。最初は民間企業の慣習に戸惑いましたが、公務員時代に培った正確性と法令知識が高く評価され、今では事務所の中核メンバーとして活躍しています。退職直後は不安もありましたが、弁護士からのアドバイスで傷病手当金を申請し、その間に資格取得の勉強に集中できたことが良かったです。周囲からは「安定した公務員を辞めるなんて」と言われましたが、今の方が自分に合った環境で働けています。

Fさん(29歳・元自治体職員)

ハラスメントや長時間労働で適応障害を発症し、弁護士の力を借りて退職しました。退職後はしばらく療養し、カウンセリングを受けながら少しずつ回復。その後、NPO法人に転職し、公務員時代の経験を活かして行政との橋渡し役を担っています。給与は下がりましたが、やりがいを感じる仕事に就けたことで、むしろ生活の質は向上しました。今振り返ると、退職は人生の転機であり、自分を見つめ直す貴重な機会だったと感じています。

これらの事例から、一時的な不安や困難を乗り越えて、新たなキャリアで成功している元公務員が多いことがわかります。特に、公務員としての経験やスキルは思った以上に民間企業で評価されるケースが多いようです。

8.公務員の即日退職に関するQ&A

公務員の即日退職について、よくある疑問と回答をQ&A形式でまとめました。退職を検討している方の不安解消に役立ててください。

退職願提出から実際に退職できるまでの最短期間は?

Q: 公務員が退職願を提出してから実際に退職できるまでの最短期間はどのくらいですか?

A: 法律上は明確な規定がないため、各自治体や官公庁の内規によって異なりますが、弁護士による退職代行を利用した場合の一般的な目安は以下の通りです:

- 退職願提出から最終出社までの期間:即日〜1週間程度が可能なケースが多い

- 退職願提出から正式退職(辞令交付)までの期間:最短で2週間〜1ヶ月程度

ただし、これはあくまで目安であり、以下の要因によって変動します:

- 健康上の理由(特にメンタルヘルス)がある場合は、より短期間で認められやすい

- 繁忙期や重要プロジェクト進行中は、やや長くなる傾向がある

- 職種によっても異なり、教職員など特殊な職種では学期末までとなるケースもある

弁護士による退職代行では、状況に応じた最適な交渉を行い、できるだけ早い段階で「出勤不要」の状態を実現するよう努めてくれます。特に医師の診断書がある場合は、健康上の理由として即日から出勤不要となるケースが多いです。

懲戒処分や処罰のリスクはある?

Q: 即日退職を申し出ると、懲戒処分や何らかの処罰を受けるリスクはありますか?

A: 適切な手続きを踏んで退職する限り、懲戒処分や処罰を受けるリスクは基本的にありません。ただし、以下のような行為は避けるべきです:

- 無断欠勤や連絡なしの退職(職務放棄と見なされる可能性)

- 退職前の機密情報の持ち出しや不正行為

- 引き継ぎの拒否や意図的な業務妨害

弁護士による退職代行を利用すれば、こうしたリスクを最小限に抑えることができます。弁護士は法的に適切な手続きを踏んで退職交渉を行うため、不当な懲戒処分などのリスクを回避できます。

また、健康上の理由による退職は、地方公務員法上も正当な退職理由として認められています。医師の診断書がある場合は、特に問題なく受理されるケースがほとんどです。

なお、退職後に「再就職規制」が適用される場合もありますが、これは懲戒処分ではなく、公務員としての立場上の制約です。特に許認可関連の部署に勤務していた場合は、一定期間、関連企業への就職に制限がかかる可能性があるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

社宅に住んでいる場合はどうなる?

Q: 公務員住宅(社宅)に住んでいる場合、退職後はどうなりますか?

A: 公務員住宅に住んでいる場合、退職に伴い退去する必要がありますが、以下のような猶予期間が設けられていることが一般的です:

- 一般的な退去期限:退職日から1〜3ヶ月以内

- 特別な事情がある場合:最長6ヶ月まで延長できるケースもある

- 期限内に退去できない場合:違約金や割増家賃が発生する可能性がある

退職代行サービスを利用する場合は、この点も弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は住居に関する交渉も含めてサポートしてくれます。

特に健康上の理由で退職する場合は、退去期限の延長が認められやすい傾向にあります。また、引っ越し費用の一部補助制度がある自治体もあるため、人事部門に確認するとよいでしょう。

退職が決まったら早めに新居の準備を始め、住民票の移転や公共料金の名義変更なども計画的に進めることが大切です。

なお、社宅に住んでいる方で退職代行の利用が不安…という方には、退去の流れなどをこちらの記事に詳しく掲載していますので、参考にしてください。

入庁したばかりでも即日退職は可能?

Q: 入庁してまだ半年程度ですが、即日退職は可能でしょうか?

A: 入庁後間もない場合でも、法的には即日退職は可能です。ただし、以下のような点に注意が必要です:

- 研修期間中や試用期間中の場合は、より厳しい引き止めに遭う可能性がある

- 採用時に「○年間は勤務する」という誓約書を提出している場合、違約金が発生する可能性がある(ただし、健康上の理由であれば免除されるケースが多い)

- キャリア形成の観点から、次の就職先での説明が必要になる可能性がある

入庁したばかりでも、特に健康上の理由がある場合は、弁護士による退職代行を利用することで即日退職(出勤不要)を実現できるケースが多いです。

「合わない職場にいつまでも留まるよりも、自分に合った環境で働く方が長期的には良い」という考え方も広がってきています。特に若いうちの転職はマイナスに捉えられることが少なくなってきており、早期の決断がむしろキャリア形成にプラスになるケースもあります。

いずれにせよ、まずは弁護士に無料相談して、自分の状況に最適な退職方法を検討することをおすすめします。

9.公務員の即日退職は専門家のサポートで可能に

公務員を退職することは、大きな決断です。特に精神的な不安を抱えている場合は、早期に適切な環境に移ることが回復への第一歩となります。「このまま我慢すべきか」と迷っているなら、まずは専門家に相談することをおすすめします。

退職代行サービスを利用することで、精神的な負担を最小限に抑えながら、円満な形での退職を実現できます。あなたの健康と幸福を最優先に考え、勇気を持って一歩を踏み出してください。

新しいスタートを切るための第一歩として、まずは無料相談で専門家のアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。あなたの健康と幸せな未来のために、専門家がサポートします。