「退職したいけど言いにくい」「退職代行、使ってみても大丈夫?」今話題の退職代行が気になるけど、いきなり使うのはちょっと不安…という方に、本記事では退職代行サービスの始め方についてご紹介します。

退職代行サービスの利用を考えているものの、「実際の流れがわからない」「費用が気になる」「トラブルが心配」という方も多いのではないでしょうか。

今回は、退職代行サービスの選び方から具体的な利用手順、その後の手続きまで、初めての方でも安心して利用できるよう解説します。

- 退職代行サービスの種類(一般/労働組合/弁護士)ごとの特徴と料金相場

- 退職代行サービス利用の具体的な5ステップと必要な準備

- 退職代行後の保険切り替えや失業保険申請などの具体的な手続き方法

1.徹底解説!退職代行サービスってなに?

退職代行サービスとは何か

退職代行サービスとは、会社を辞めたい人に代わって、専門業者が会社に退職の意思を伝え、退職に関する手続きをサポートするサービスです。

近年、職場でのストレスや人間関係の悩みを抱える方が増加する中で、円滑な退職をサポートする選択肢として注目を集めています。

退職代行は、一言でいうと「退職手続きを代行してくれること」です。しかし、サービスの中身にはさまざま特徴があり、どのような種類があるのかを理解しておくことが、自分に合う退職代行を選ぶ秘訣です。私たち編集部が誰にでもわかりやすいようにまとめた「退職代行」の記事はこちらからご確認できます。

退職代行の利用は年々増加している

「退職代行なんて使っている人、本当にいるの?」とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、退職代行サービスの利用は年々増加傾向にあります。会社側でも「退職代行を使われた」という声が聞こえるようになり、2024年10月時点では約4社に1社が退職代行から手続き依頼を受けた経験があると答えています。

退職代行は、今では非常に一般的なサービスとなりつつあるといえます。

参考:マイナビキャリアリサーチLab「退職代行サービスに関する調査レポート2024」

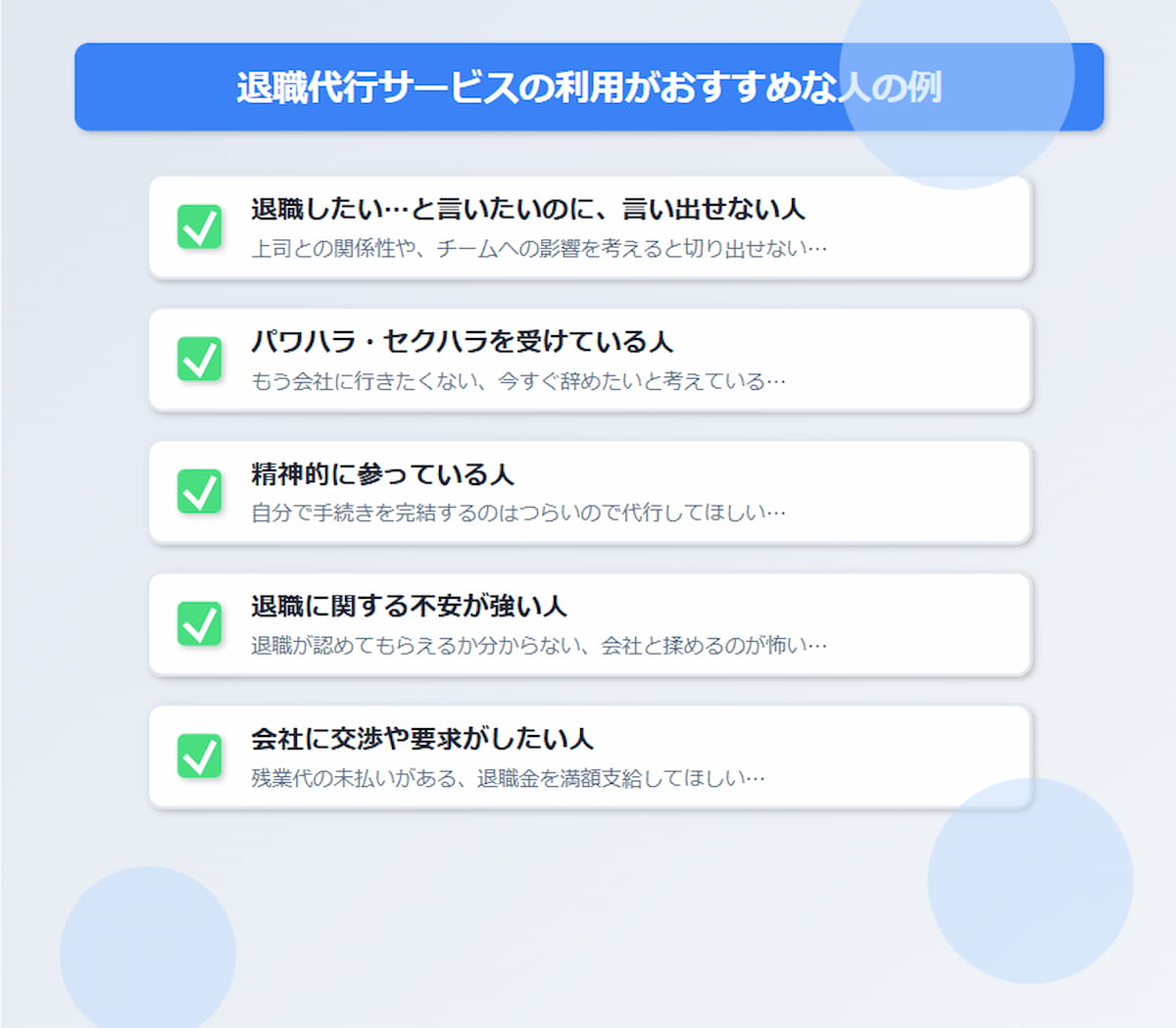

退職代行サービスの利用が特におすすめな人

退職代行サービスは、「退職したいけど、言い出しにくい」と感じているすべての人におすすめのサービスです。特に、メンタルヘルスの問題やハラスメント被害、深刻な人間関係のトラブルなど、直接の対話が困難な状況では大きな助けとなります。

うつ病や不安障害などで出社が難しい場合や、パワハラ・モラハラの被害に遭っている場合には、心身の保護の観点からも有効な選択肢となります。

退職代行で実現できること

退職代行サービスでは、以下のようなサポートを受けることができます。

| サービス区分 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 基本サービス | 退職意思の伝達/退職届の提出代行/退職日程の調整/必要書類の受け取り | 基本料金に含まれる標準的なサービス |

| オプションサービス | 有給休暇消化の交渉/未払い残業代の請求/退職金の確認・交渉/社会保険関連の手続き | 別途料金が発生する場合あり |

2.退職代行サービスの種類と選び方(簡易チャートつき)

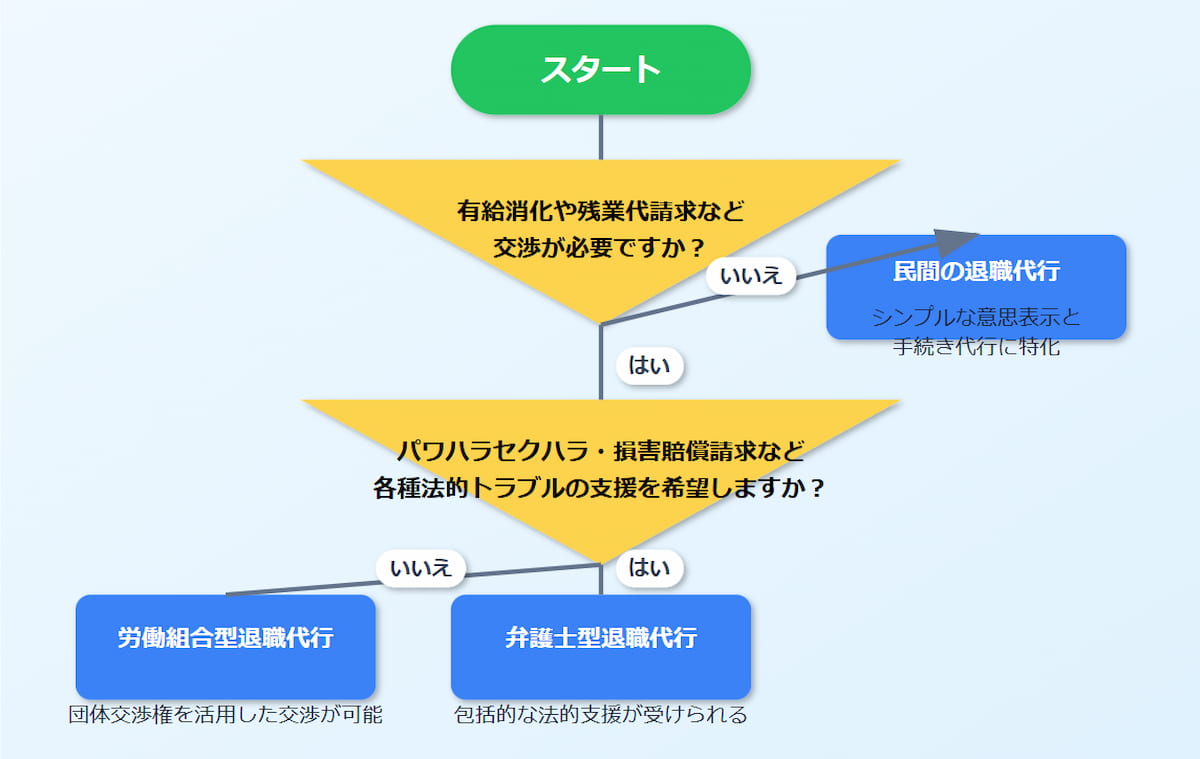

退職代行の種類は大きく分けて3つあり、選び方を間違えてしまうと依頼したい内容が依頼できない、目的が達成できないことがあるため注意が必要です。

まずは退職代行の運営元別に3つの種類についてご紹介します。

退職代行3種類の紹介

現在、退職代行サービスは運営元により大きく3つのタイプに分類されます。

- 民間の退職代行業者

- 労働組合型の退職代行会社

- 弁護士型の退職代行会社

民間企業が運営する退職代行業者は手続きの代行に特化し、比較的安価なサービスを提供しています。労働組合型は団体交渉権を活かした交渉が可能で、弁護士型は法的な問題にも対応できる特徴があります。

それぞれの特性を理解し、自身の状況に合わせて選択することが重要です。

必要な依頼内容で見る|退職代行の選び方チャート

料金相場と支払い方法

次に退職代行サービスの料金体系は以下の通りです。

| サービス種別 | 基本料金 | 特徴的な支払い方法 |

|---|---|---|

| 一般業者 | 2〜3万円 | クレジットカード、銀行振込、後払いなどさまざま |

| 労働組合型 | 2〜5万円 ※別途、組合加盟費2000円程度が必要 | 銀行振込が主流 後払いなどのサービスを備えている先も |

| 弁護士型 | 5万円〜10万円+α? ※着手金や成功報酬が必要なこともあるので注意 | 分割払い相談可 |

なお、即日対応や特殊な交渉が必要な場合は、別途追加料金が発生する可能性があります。相談できる内容の幅だけでみると弁護士の退職代行がもっとも安心だと言えますが、過剰なサービス内容を選ぶと無駄にコストが高くなってしまうため、自分にあった退職代行を選ぶことが大切です。

3.退職代行サービス3種のメリット・デメリットを紹介

ご自分について必要な退職代行が3類型のどれに当たるのかおおよそのイメージがついたところで、本当にその退職代行を採用すべきか?メリット・デメリットを見ていきましょう。

民間企業の退職代行業者のメリット・デメリット

民間の退職代行業者は、手続きの迅速さと利便性が特徴です。費用は2〜3万円程度と比較的手頃で、24時間対応や即日対応も可能な業者が多くあります。

一方で、法的な交渉は行えず、トラブルが発生した際の対応力には限界があります。業界の規制が緩いため、業者選びには慎重さが求められます。

労働組合型のメリット・デメリット

労働組合型の退職代行は、労働組合法に基づく団体交渉権を持つことが最大の強みです。

会社との交渉力が強く、有給休暇の消化や労働条件について、より踏み込んだ対応が可能です。ただし、組合加入が必要で、対応に時間がかかる場合があることは考慮が必要です。

弁護士型のメリット・デメリット

弁護士による退職代行は、法的な専門知識に基づいた包括的なサポートが特徴です。未払い残業代の請求や労働問題の解決まで、幅広い対応が可能です。

費用は10万円以上と比較的高額ですが、トラブル発生時の安心感は最も高いといえます。

退職代行サービスのデメリットは、利用する人によっても異なります。退職代行を利用することによって、どのようなデメリットが自分にがあるのかを確認した上で、検討することをおすすめします。私たち編集部が誰にでもわかりやすいようにまとめた「退職代行のデメリット」の記事はこちらからご確認できます。

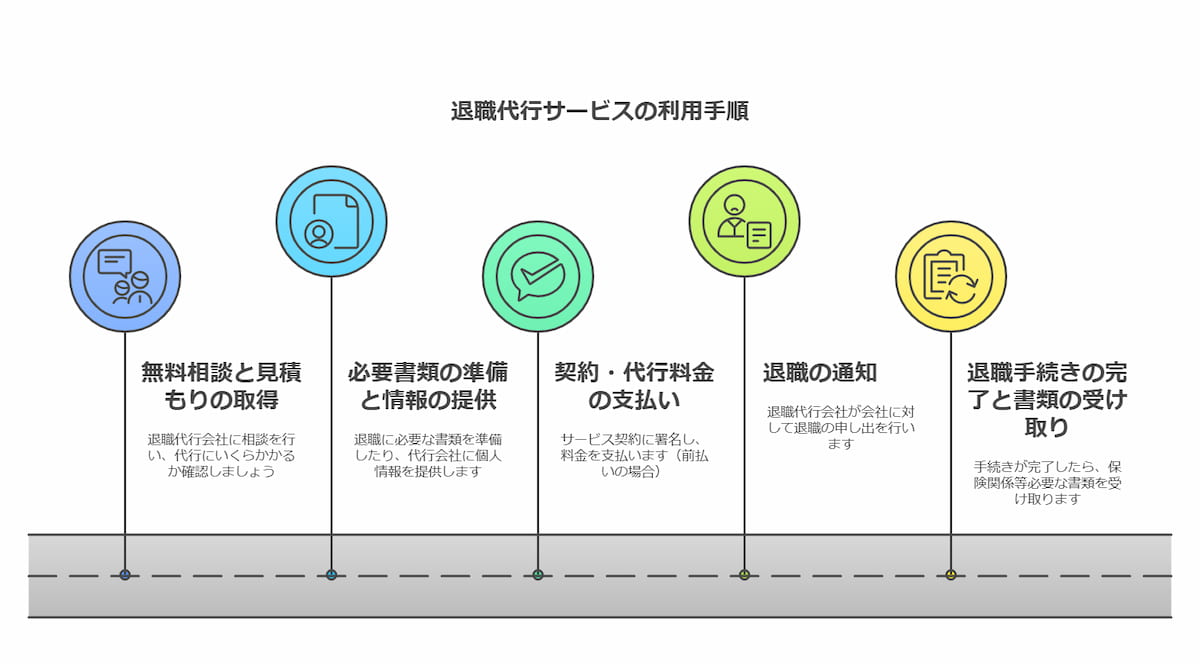

4.退職代行の利用手順

1.無料相談と見積もりの取得

退職代行サービスの利用を決めたら、まずは複数の業者に相談するのがよいでしょう。

この段階で、サービスの具体的な内容や料金体系について詳しく確認することが重要です。初回相談は多くの場合無料で実施されており、会社の基本情報や現在の状況、退職希望日などについて話し合います。

相談時には、過去の実績や成功事例についても確認することで、より適切な判断が可能になります。

2.必要書類の準備と個人情報の提供

業者選定後は、必要書類の準備に入ります。基本的に必要となる書類は以下の通りです。

| 書類の種類 | 用途 | 備考 |

|---|---|---|

| 本人確認書類 | 契約者確認 | 運転免許証やパスポート |

| 在職証明書類 | 雇用関係の証明 | 社員証や給与明細など |

| 雇用契約書 | 労働条件の確認 | コピーで可 |

| 就業規則 | 退職条件の確認 | 持っている場合のみ |

これらの書類に加えて、有給休暇の残日数や退職金の条件なども確認しておく必要があります。

3.契約・料金の支払い

書類準備が整ったら、正式な契約手続きに入ります。

この段階では、サービス内容の最終確認や支払条件の詳細な確認が重要です。契約書には特に以下の点について明記されているか確認しましょう。

- サービスの具体的な範囲と制限事項

- 料金の内訳と追加料金の発生条件

- 個人情報の取り扱いに関する規定

- 解約・返金に関する条件

4.退職代行業者が会社に退職の申し出を行う

契約完了後、業者が会社との交渉を開始します。

期間中、依頼主は会社との直接のやり取りを避け、全ての連絡を業者経由で行います。業者は以下のような活動を行います。

- 会社への退職意思の初期伝達

- 退職時期や条件の交渉

- 必要書類の請求と受け取り

- トラブル発生時の対応

依頼主は、業者からの連絡には迅速に応答し、必要に応じて追加情報を提供することが求められます。

5.退職手続きの完了と必要書類の受け取り

退職手続きが完了すると、会社から重要な書類が送付されてきます。以下の書類が漏れなく届いているか確認が必要です。

退職後に受け取る重要書類リスト

| 重要書類 | 用途 | 受け取り期限の目安 |

|---|---|---|

| 離職票 | 失業保険の申請に必要 | 退職後2週間程度 |

| 源泉徴収票 | 確定申告に必要 | 退職後1ヶ月程度 |

| 健康保険資格喪失証明書 | 新しい保険加入に必要 | 退職後2週間程度 |

| 年金手帳 | 年金の切り替えに必要 | 退職時 |

離職票

失業保険(雇用保険)の申請に必要です。帳票には離職票-1(事業主控)と離職票-2(本人控)の2種類があり、賃金支払状況や離職理由が記載されています。ハローワークでの手続きに必須のため必ず入手しましょう。

源泉徴収票

その年の給与支払額と源泉徴収税額を証明するための書類であり、確定申告の際に必要です。退職後1ヶ月程度で受け取ることが可能です。退職所得の源泉徴収票も別途発行されます。

健康保険資格喪失証明書

新しく健康保険に加入する際に必要です。退職後2週間程度で発行されます。国民健康保険に切り替える場合もこの書類が必要です。扶養家族がいる場合は、扶養家族の分も取得してください。

基礎年金番号通知書

2022年4月に年金手帳が廃止されたことに伴い、年金の切り替え時には基礎年金番号通知書が必要となりました。マイナンバーによる年金の手続きも可能です。新たな就職先への提出はもちろん、国民年金に切り替える際にも必要です。

書類を受け取ったら、内容に誤りがないか必ず確認し、コピーを取って保管しておくことをお勧めします。なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、一部の手続きをオンラインで行うことも可能です。

退職代行は、退職手続きを代行してくれるといっても、申し込みさえすれば、あとは何もやらなくていいわけではありません。「どのような流れで退職手続きが行われるのか」「自分は何をすればいいのか」を理解した上で、退職代行サービスを利用するようにしましょう。私たち編集部が誰にでもわかりやすいようにまとめた「退職代行の流れ」の記事はこちらからご確認できます。

5.退職代行サービス利用後の手続き

健康保険・年金の切り替え手続き

退職後、最も優先して行うべきなのが健康保険と年金の切り替え手続きです。

手続きは退職日から14日以内に行う必要があります。手続き先は状況によって異なりますが、主に以下の3つの選択肢があります。

- 国民健康保険・国民年金への加入

市区町村の窓口で手続きを行います。手続きには健康保険資格喪失証明書や本人確認書類、マイナンバーカードなどが必要です。 - 任意継続被保険者制度の利用

従来の健康保険を最長2年間継続できる制度です。保険料は全額自己負担となりますが、手続きが比較的簡単な点がメリットです。 - 家族の被扶養者となる

配偶者など、家族の健康保険に加入する場合は、その家族の勤務先や健康保険組合で手続きを行います。

失業保険の申請方法

失業保険(雇用保険)の申請は、以下の流れで行います。

| 手続きの段階 | 必要な書類 | 備考 |

|---|---|---|

| 求職申込み | 離職票、写真 | ハローワークで実施 |

| 失業認定 | 身分証明書、通帳 | 2週間ごとに認定日あり |

| 給付開始 | なし | 自己都合退職は3ヶ月の給付制限あり |

なお、給付額は離職時の賃金の50〜80%で、給付期間は年齢と雇用保険の加入期間によって異なります。

引継ぎ資料の作成と提出

引継ぎ資料の作成は、法的な義務は必ずしもありませんが、円滑な退職のために可能な範囲で対応することが推奨されます。資料作成時は以下の点に注意が必要です。

基本的な記載事項

- 担当業務の概要と進行中の案件状況

- 重要な取引先や関係者の連絡先

- 定期的な業務のスケジュールや手順

- システムやツールのアクセス情報(必要な場合)

特に注意が必要なのは、個人情報や機密情報の取り扱いについてです。

また、資料は簡潔かつ分かりやすい構成を心がけ、必要に応じて図表などを活用することで、後任者への引継ぎがスムーズになります。

資料の提出方法は、基本的に退職代行業者を通じて行います。直接の提出が必要な場合でも、郵送やデータでの提出など、対面でのやり取りを避ける方法を選択できます。

6.よくある不安と解決方法

退職代行を使うことのリスク

退職代行サービスの利用自体は完全に合法ですが、生じる可能性のある法的リスクや金銭的なリスクについて理解しておく必要があります。

法的リスクの具体例

一般業者による法的限界の逸脱

- 労働条件の交渉や金銭的請求は弁護士法で制限されています。一般の退職代行業者が未払い残業代の請求や労働条件の交渉を行うことは非弁行為となり、違法となる可能性があります。

違法な即日退職の強行

- 民法上、退職は原則として2週間前までに申し出る必要があります。正当な理由なく即日退職を強行した場合、損害賠償を請求される可能性があります。

秘密保持義務違反

- 退職代行業者が会社の機密情報や個人情報を適切に管理せず、漏洩させた場合、法的責任を問われる可能性があります。

法的リスクについては、適切な業者を選択することで大幅に軽減できます。特に専門家の監修があるサービスを選ぶことで、法的な観点からも安全な退職が可能となります。

金銭的リスクの具体例

金銭的リスクには主に3つのケースが考えられます。1.前払い金が戻らないケース2.追加料金が発生するケース3.保証が適用されないケースの3点です。

| リスクの種類 | 具体的な内容 | 対策方法 |

|---|---|---|

| 前払い金の損失 | 途中解約時の返金が難しい | 契約前の十分な確認 |

| 追加料金の発生 | 想定外の費用請求 | 料金体系の事前確認 |

| 保証の範囲 | サービス内容と保証の制限 | 契約書の詳細確認 |

リスクの発生可能性を下げ、安全に退職代行を利用するには契約前の時点で詳細を確認することが大切です。

依頼したい事柄のなかでサービス対応外となるものがないか?その業者特有の取り決めはないか?など契約条項や条件を細かくみておきましょう。

次の就職活動への影響

退職代行サービスの利用が次の就職活動に影響を与えるのではないかという不安は多く聞かれますが、実際にはその心配はほとんど必要ありません。

その理由として、以下の3点が挙げられます。

- 個人情報保護法により、前職が退職の経緯を新しい就職先に開示することは禁止されています。

- 一般的な採用プロセスでは、前職への詳細な照会は行われません。

- 退職理由は「一身上の都合」など、一般的な表現で問題ありません。

面接での質問に対しては、建設的な回答を準備しておくことをお勧めします。

例えば、「キャリアアップを目指して」「新しい分野にチャレンジするため」といった前向きな理由を述べることで、むしろ積極的な姿勢をアピールすることができます。

トラブルが起きた場合の対処法

退職代行サービス利用中にトラブルが発生した場合、状況に応じて適切な対応を取ることが重要です。主なトラブルのパターンと対処法は以下の通りです。

代行業者とのトラブル

- 契約内容と異なるサービスの提供

- 連絡の途絶や対応の遅れ

- 追加料金の要求

このような場合は、まず契約書や初期の取り決めを確認し、書面での申し入れを行います。改善が見られない場合は、法的な相談を検討しましょう。

会社とのトラブル

- 退職日の一方的な指定

- 過度な引継ぎ要求

- 退職金の支払い遅延

これらの問題に対しては、必ず退職代行業者を通じて対応します。特に弁護士型のサービスを利用している場合は、法的な観点からの解決が可能です。

退職後のトラブル

- 前職からの度重なる連絡

- 必要書類の未受領

- 給与精算の問題

退職後も一定期間は代行業者のサポートを受けることができます。書類の未受領や給与精算など、重要な問題については、必要に応じて労働基準監督署への相談も検討しましょう。

退職代行サービスに任せれば、退職手続きは上手くいく。そう思って依頼したのに、トラブルが起きてしまった…というケースもあります。退職代行業者に問題がある場合もあれば、自分に問題がある場合もあります。依頼後に後悔しないように、あらかじめ起きうるトラブルを知っておきましょう。私たち編集部が誰にでもわかりやすいようにまとめた「退職代行のトラブル」の記事はこちらからご確認できます。

7.退職代行サービスを賢く利用するために

安全な退職代行サービス利用のポイント

退職代行サービスを安全に利用するためには、事前の準備と適切な業者選択が重要です。特に以下の点に注意を払うことで、トラブルのない退職が実現できます。

実績のある業者を選ぶ際のチェックポイント

- 会社の法人登記が確認できること

- 顧客の評価や口コミが確認できること

- 料金体系が明確で透明性があること

- 相談時の対応が丁寧で専門的であること

また、契約時には必ず書面での契約を交わし、サービス内容や料金について明確な合意を形成することが重要です。不明な点がある場合は、契約前に徹底的に確認することをお勧めします。

スムーズな退職のための準備事項

退職をスムーズに進めるためには、段階的な準備が必要です。以下の手順で準備を進めることで、確実な退職が実現できます。

退職前の確認事項

1.会社に関する基本情報の整理

- 正確な会社名と所在地

- 人事部門の連絡先

- 直属の上司の情報

2.個人の権利に関する確認

- 残存有給休暇日数

- 退職金の有無と条件

- 社会保険の種類と状況

3.退職後の生活設計

- 次の就職先の確保状況

- 当面の生活費の確保

- 住居や保険の切り替え準備

退職代行サービスは、トラブルを避けて安全かつスムーズな退職を支援する有効なツールです。

しかし、退職代行の利用はあくまでも手段であり、目的ではありません。将来のキャリアを見据えた前向きな選択として活用しましょう。

特に以下の点を意識することで、退職代行サービスを最大限に活用できます。

- 感情的な判断を避け、計画的に進める

- 必要な準備を怠らず、確実に実行する

- 将来を見据えた前向きな姿勢を保つ

退職は誰にでも訪れる人生の転機です。退職代行サービスを利用することで、心理的な負担を軽減しながら、次のステップに進む準備を整えることができます。

8.退職代行を活用して未来への一歩を踏み出そう

退職代行サービスは、困難な状況での退職を支援する有効なツールです。適切な業者選択と必要な準備を行えば、心理的負担を軽減しながら、スムーズな退職が実現できます。

不安や疑問が残る場合は、まずは無料相談を活用することをお勧めします。経験豊富な専門家に相談することで、具体的な道筋が見えてくるはずです。

私たち編集部が2024年12月にリサーチした80個近い退職代行サービスの中から厳選した、「おすすめの退職代行サービス10選」はこちらからご確認できます。