「退職代行サービスを使いたいけど、手続きがどんな流れで進むのか分からなくて不安…」

「退職代行の使い方のポイントが知りたい…」

退職したいけど、言い出しにくい…とお悩みの方にとって、退職代行サービスは強い味方です。上司からパワハラを受けていたり、激しい引き止めに遭っている場合も退職代行という第三者が間に入ってくれるので、安心して退職することができます。

退職代行は退職の意思表示や必要な手続きを専門家が代行し、適切な手順で確実に退職できるようサポートしてくれます。しかし、どんな流れで実際進むのか分からない。いつ、いくら取られるのか心配。うまく退職できるのか知りたい…など、退職手続きの使い方がよく分からないので利用したいけどできない、という方も多いようです。

ここでは、退職代行サービスの基本的な流れと仕組み、サービス会社の選び方、退職時によくあるトラブルへの対処法について詳しく解説します。

- 退職代行サービスを依頼してから退職までの6つのステップ

- 自分に合った退職代行を選ぶ方法

- 退職代行を成功させるための事前準備とよくあるトラブルへの対処法

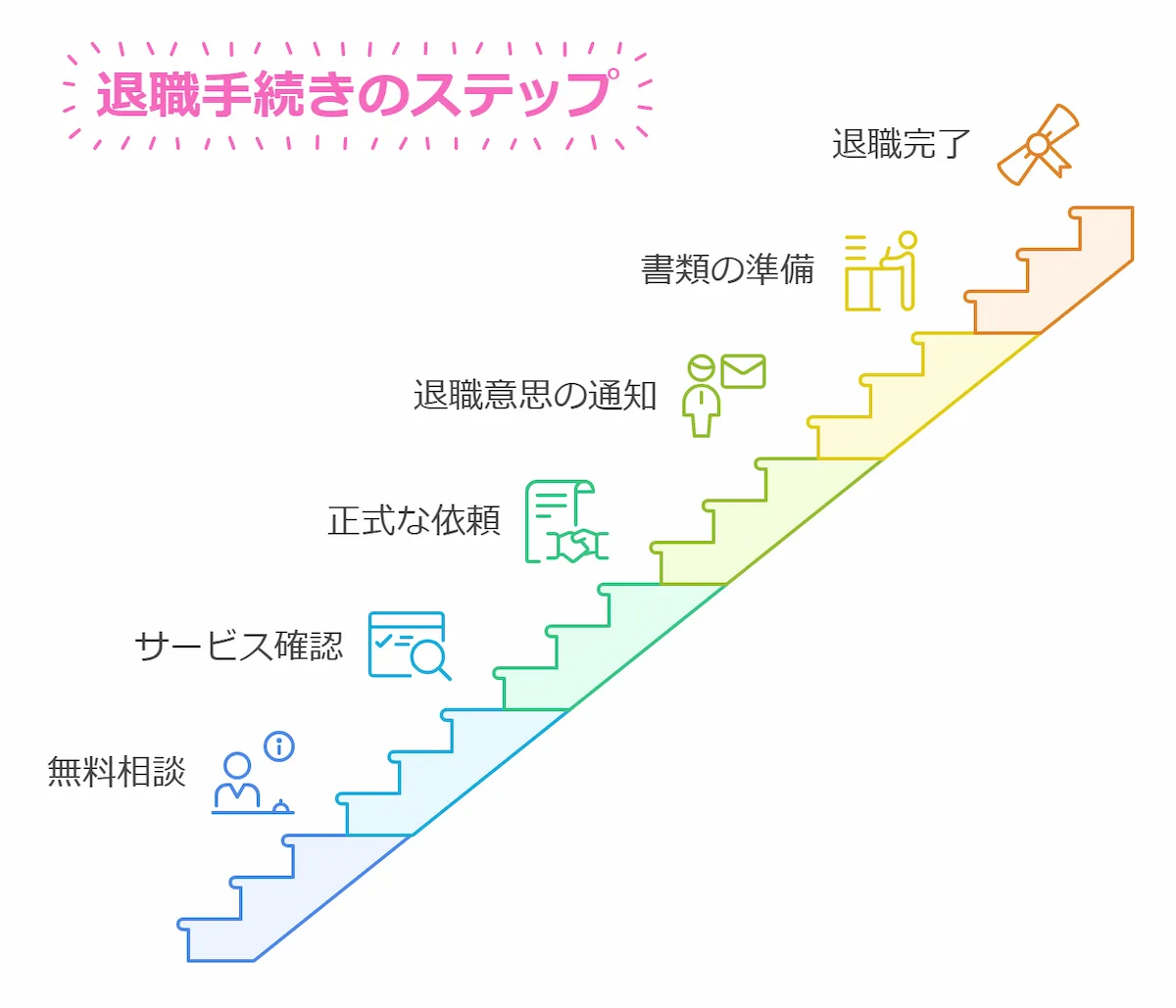

1.退職代行の流れを6つのステップでご紹介

退職代行サービスを使ってみたいと思ったら、まずは自身に合った退職代行サービスを探してみましょう。

ここでは、依頼から退職までの6つのステップを詳しく解説します。

各ステップで確認すべきポイントを押さえ、サービスの使い方をマスターして安心して退職できるよう準備しましょう。

STEP1:退職代行会社で無料相談しよう

まずは自身が気になる退職代行サービスをいくつかピックアップしてみましょう。※退職代行サービスの選び方は後述します

退職代行サービスを利用する際の第一歩は、まず無料相談を行うことです。

この時の相談では、

- 退職までの具体的なプロセス

- 必要期間

- サービスがどこまでカバーできるのか

上記の内容を明確にします。

多くの退職代行会社では、LINEやメール、電話での相談に対応しているため、時間や場所を問わず気軽に相談することができるでしょう。

より良いサービスを選ぶためにはこの段階で退職代行の仕組みと使い方を理解し、複数の業者に相談して比較検討することをお勧めします。

STEP2:サービス内容と料金の確認をする

まず、退職代行サービスの基本料金に含まれるサービスとして、

- 退職意思の伝達

- 会社とのやり取り代行

- 書類手続きの支援

などが一般的です。

それを踏まえて自身に合った退職代行サービスを決めたら、正式に依頼する前にサービス内容と料金について自身の状況と照らし合わせましょう。

また、有給休暇消化の交渉、退職日程の調整、未払い金の請求交渉といったオプションサービスと使い方、それに伴う追加料金についても理解しておかなければいけません。

STEP3:正式な依頼と契約

サービス内容と料金に納得できたら、正式な依頼手続きに入りましょう。

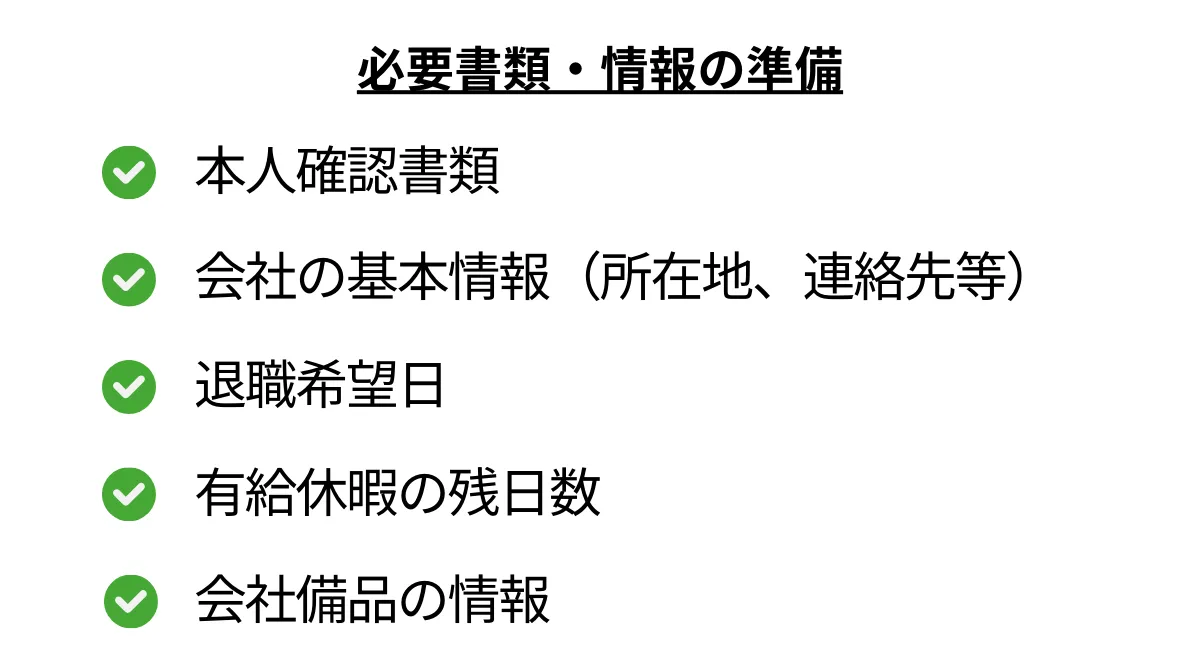

まずは以下の情報を代行会社と共有・準備しておきます。

また、サービスの提供範囲や守秘義務といった契約内容についても、担当者としっかりとコミュニケーションを取っておきましょう。

STEP4:会社への退職意思の通知をする

退職代行サービスによる会社への退職意思の通知は、通常、電話やメールを通じて行われます。

この時点で退職の意思とサービス利用者が希望する退職日について明確に伝達され、必要に応じて退職理由の説明まで行われます。

また、会社側からの質問や要望に対しても代行会社によって適切な対応が取られるため、自身が直接関わることはありません。

もし交渉が必要となった場合には、退職代行サービスが状況に応じた提案と調整を行ってくれます。

STEP5:必要書類の手続きと返却品の対応をしておく

退職代行が会社に通知・交渉してくれている間に、書類の準備から会社備品の返却手配まで、漏れのないように着手しておきましょう。

以下にあるリストを参考にして手続きを済ませてください。

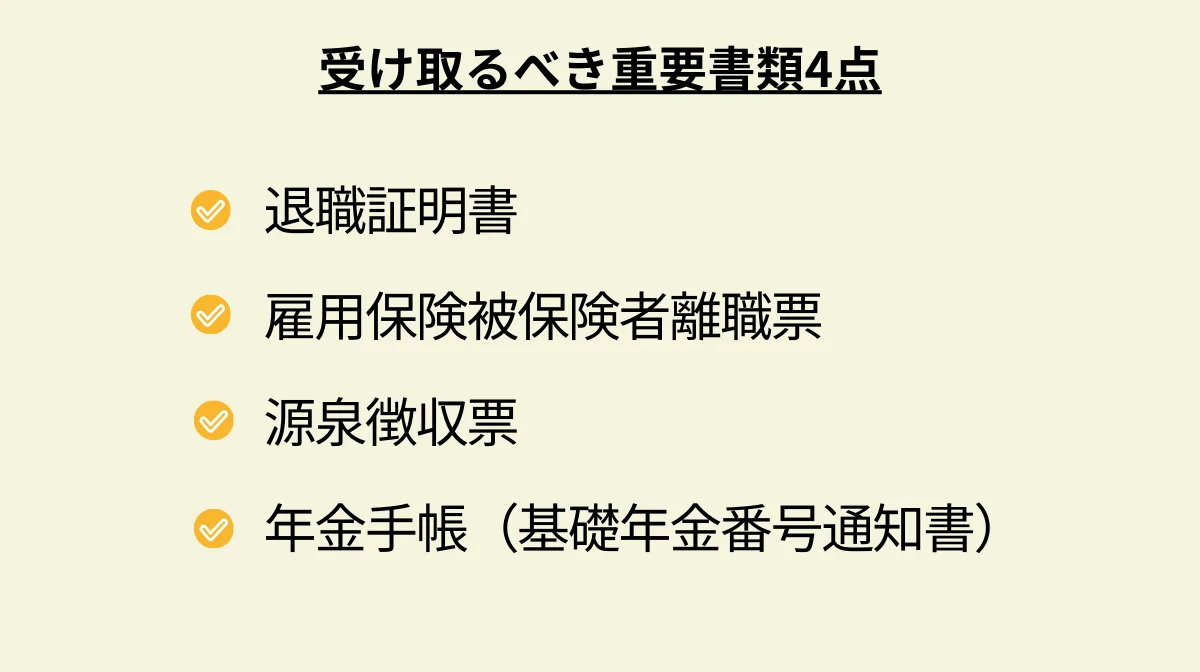

STEP6:退職完了と各種書類の受け取り

退職手続きの最終段階では、必要な書類の受け取りとアフターフォローが行われます。

まず、以下の重要書類を確実に受け取っておいてください。

これらは転職や失業保険を受け取る際に必要なものです。

退職代行サービスでは、これらの書類が確実に到着したかどうかの確認を行い、書類に不備があった場合は退職代行サービス側で適切な対応を取ります。

また、退職金の振込確認も実施し、状況に応じて必要な追加サポートも提供してくれます。

参考:ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き

【関連記事】

退職代行利用でも離職票は受け取れる?起こりうるトラブル・対処法を解説!

2.退職代行の仕組みと使いこなすための選び方

「退職代行を利用してみたいけど、そもそもどのようなサービスなのか、どのようにして選べばいいのか分からない。」

そのような不安を抱えている人のために、ここでは退職代行サービスの概要について解説します。

退職代行サービスの仕組みと効果

退職代行サービスとは、会社への退職の意思表示や必要な手続きを専門家が代行してくれるサービスです。

近年、職場でのパワハラや引き止めなどで退職が難しい状況にある方の強い味方としてメディアなどで注目を集めています。

退職代行サービスの大きな特徴は、「依頼者が直接会社と対峙する必要がない」という点です。全ての連絡や手続きを代行業者が行うため、精神的な負担を大幅に軽減することができます。

また、退職に関する法的知識を持った専門家が対応するため、適切な手順で確実に退職できる安心感があります。

退職代行サービスには3つの運営主体がある

退職代行サービスには、運営主体によって3つの種類があります。

以下の表を参考に、自身に合ったサービスを検討することをお勧めします。

| サービス種別 | 一般企業が運営する退職代行サービス | 労働組合が運営する退職代行サービス | 法律事務所が運営する退職代行サービス |

|---|---|---|---|

| 費用 | 1万円〜3万円程度 | 2万5,000円〜3万円程度 | 3万円〜5万円程度 |

| 特徴 | 退職意思の伝達と基本的な手続きの代行が主 | 退職意思の伝達に加え、有給休暇取得などの交渉が可能 | 退職全般の交渉に加え、労働問題全般に対応可能 |

| 制限またはメリット | 会社との交渉は不可(非弁行為に該当するため) | 比較的リーズナブルな料金で交渉可能 | 未払い残業代請求やハラスメント対応も可能 |

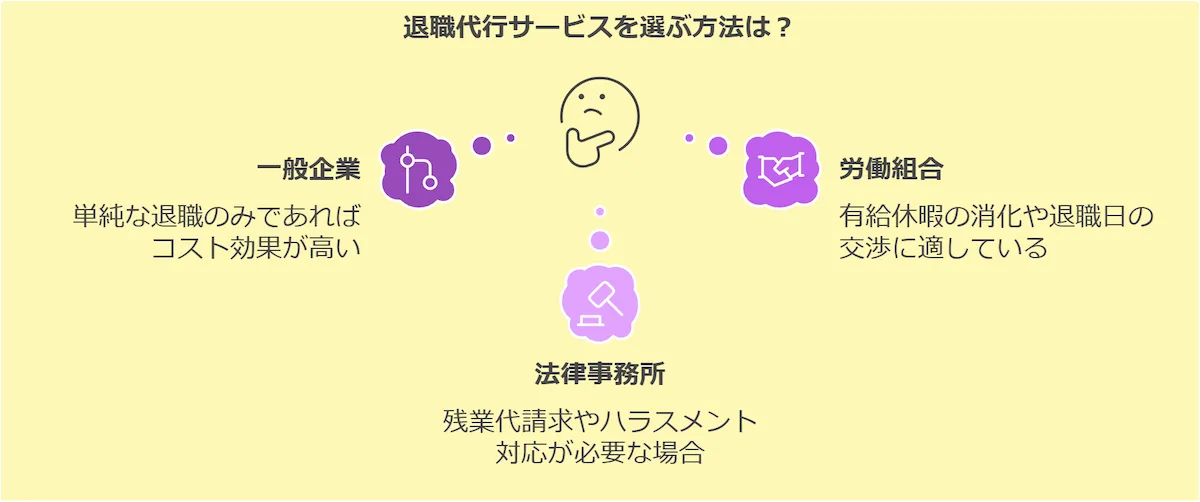

適切な業者の選び方

前述しましたが、退職代行業者を選ぶ際の重要なポイントは状況に合わせた適切な運営主体の選択です。

例えば以下のようなイメージで選定するのが適切でしょう。

また、運営会社の実績と信頼性、料金体系の透明性、24時間対応の有無、アフターフォローの充実度、利用者の評判や口コミも確認すべき重要な項目です。

料金に関しては、基本料金とオプション料金の確認、支払い方法(前払い・後払い・分割払いなど)、追加料金が発生する条件の確認が必要となるので覚えておきましょう。

■退職への一歩が踏み出せない方へ

私たち『退職代行セカステ』は、人事労務のプロが所属しており、行政書士法人とも連携。退職検討の悩みを抱えている人の味方です。ご所属している企業と対等にコミュニケーションを行い、新しいキャリアを歩む勇気の必要な第一歩を並走させていただきます。

24時間365日対応できる体制を整えておりますので、サポート内容や料金などで気になることがございましたら、下記からLINE追加をしていただければ、私たちからLINEにてご連絡させていただきます!

3.退職代行の仕組み上依頼できること・依頼できないこと

退職代行サービスには複数の運営会社があることは既述しましたが、それらを利用する際には各サービス提供者によって対応できる業務範囲が異なることを理解しておく必要があります。

退職代行会社が代行できる業務範囲

各事業者が対応可能な業務内容について詳しく見ていきましょう。

全ての業者が対応可能な業務

全ての退職代行業者が対応可能な基本的な業務としては、退職意思の伝達、退職日の通知、基本的な退職手続きの案内、会社とのやり取りの仲介、私物の返送依頼などが含まれます。

労働組合・法律事務所のみ可能な業務

労働組合と法律事務所は、上記に加えて退職日程の交渉、有給休暇消化の交渉、退職条件の交渉、未払い給与の請求といった、より専門的な業務も対応することができます。

法律事務所限定で可能な業務

法律事務所に限っては、残業代請求の交渉、ハラスメント案件の対応、労災申請のサポート、法的トラブルへの対応など、より高度な法的サービスを提供することができます。

■退職への一歩が踏み出せない方へ

私たち『退職代行セカステ』は、人事労務のプロが所属しており、行政書士法人とも連携。退職検討の悩みを抱えている人の味方です。ご所属している企業と対等にコミュニケーションを行い、新しいキャリアを歩む勇気の必要な第一歩を並走させていただきます。

24時間365日対応できる体制を整えておりますので、サポート内容や料金などで気になることがございましたら、下記からLINE追加をしていただければ、私たちからLINEにてご連絡させていただきます!

退職者本人の対応が必要な事項

退職代行サービスを利用する場合でも、退職に関するすべての業務を行ってくれるわけではありません。退職者本人が直接対応しなければならない事項は複数存在します。

書類関連では、退職届の作成は代行業者による代筆が認められていないため、必要事項の記入や署名・捺印は退職者本人が行う必要があります。

また、会社備品に関しては備品の整理・梱包、返却品リストの作成、郵送手続きなども本人の責任で対応が必要です。

さらに、個人的な手続きとしては

- 健康保険の切り替え

- 年金の手続き

- 住所変更の手続き

- 社宅退去の手続き

なども、本人が直接行わなければならない事項となっています。

退職代行の仕組みとして法的に制限される行為がある

退職代行サービスを利用する際には、法律によって制限される行為について十分な理解が必要です。

一般企業による退職代行サービスでは、会社との交渉行為(非弁行為に該当)、法的助言の提供、労働条件の交渉、損害賠償請求への対応などが法的に制限されています。

また、労働組合においても、組合員以外への法的助言提供、訴訟に関する代理、法的書類の作成といった行為には制限があります。

特に注意すべき点として、退職届の代筆は違法とされており、本人確認なしでの手続きも認められません。さらに、虚偽の情報提供は禁止されており、会社への威圧的な対応も避ける必要があるのです。

これらの制限を踏まえた上で、適切なサービス利用を心がけましょう。

4.退職代行の流れでよくあるトラブルと対処法

直接会社と対面せずに退職できる退職代行サービスですが、利用にあたり予期せぬトラブルを引き起こす可能性があります。

ここでは、退職代行サービスの使い方を間違えないためによく発生するトラブルとその対処法について解説していきます。

会社から引き留められた

退職代行サービスを利用する際、会社側から直接本人への連絡や引き留めの申し出がある場合があります。

このような状況は、退職を決意した本人にとって大きなストレスとなり、円滑な退職の妨げになるかもしれません。

代表的な引き留めのケース

- 上司からの直接的な説得や面談要請

- 給与アップや昇進の提案

- 部署異動や職種変更の提案

- 実家への連絡や家族を巻き込んだ説得

このような状況に対する対処方法としては、会社とのやり取りは全て退職代行業者経由に一本化するようにします。

また、会社からの直接連絡には応じない姿勢を保持し、SNSでの投稿や情報発信を一時的に控えることも賢明でしょう。

さらに、実家への連絡に備えて、対応手順を家族と事前に周知しておくことをお勧めします。

退職日の調整に関するトラブル

会社との退職日の調整では、会社都合による引継ぎ期間の延長要請や退職日の先延ばしを求められるケース、有給休暇取得の拒否、即日退職の否認と引き留めといった問題が頻繁に発生します。

これらの問題に対する具体的な解決方法として、まず法定期間である2週間の遵守を主張することが基本です。

より複雑な交渉が必要な場合は、労働組合や法律事務所による専門的な交渉を依頼することが有効な手段になります。

また、有給休暇取得については法的権利として行使することができ、メンタルヘルスの悪化がある場合は診断書を活用して対応することも可能です。

書類や手続きのトラブル

各種書類や手続きに関するトラブルも多く発生しています。

退職に関する典型的なトラブル事例

- 退職届の受理拒否

- 離職票発行の遅延

- 退職金支払いの引き延ばし

- 源泉徴収票の未発行

- 私物返却の遅延や紛失

これらの問題に対する効果的な対応方法としては、メールや文書による記録の保持を徹底し、退職代行業者を通じた粘り強い交渉を行うことが必要です。

状況によっては労働基準監督署への相談・通報や、必要に応じて法的手段の検討も視野に入れた方がいいです。

また、トラブルを未然に防ぐためのポイントとして、全ての提出書類の控えを必ず保管し、会社とのやり取りは全て記録として残すといいでしょう。

重要書類の提出期限を明確に設定し、手続きの進捗状況を定期的に確認することで、スムーズな退職手続きを実現することができます。

■合わせて読みたい

退職代行サービスに任せれば、退職手続きは上手くいく。そう思って依頼したのに、トラブルが起きてしまった…というケースもあります。退職代行業者に問題がある場合もあれば、自分に問題がある場合もあります。

依頼後に後悔しないように、あらかじめ起きうるトラブルを知っておきましょう。私たち編集部が誰にでもわかりやすいようにまとめた「退職代行のトラブル」の記事はこちらからご確認できます。

5.退職代行の使い方を成功させるための事前準備

トラブルを避けながらスムーズに退職代行サービスを利用するためには、必要な書類や情報を事前に整理して準備しておくことが大切です。

漏れなく書類等を揃え、思い通りの退職を実現するためのポイントをまとめました。

必要な書類や情報を把握しておく

退職代行に依頼する必要書類においては、本人確認書類として

- 運転免許証やマイナンバーカードのコピー

- 雇用保険被保険者証

- 健康保険証

- 年金手帳または基礎年金番号通知書(自身で保管していた場合)

といった、退職手続きに必要な書類を用意する必要があります。

そして後で必要になった場合にすぐ情報が分かるように、

- 正確な入社日

- 社員番号

- 所属部署・役職

- 直属の上司の連絡先

- 現在の給与額

といった基本的な情報についても、あらかじめ確認・記録しておくといいでしょう。

会社備品と私物の整理

退職に向けて、会社から貸与されている備品と私物を明確に区分して計画的に整理していきます。

漏れがないようリストアップして確認しましょう。

会社からの貸与物一例

- パソコンやタブレット

- 携帯電話・スマートフォン

- セキュリティカード・社員証

- 制服やユニフォーム

- 業務用の鍵や備品、など

また、会社に置いている私物に関しては周囲の人に悟られないように段階的に整理します。

デスクの引き出しやロッカーの中、給湯室などに置いている所持品も徐々に持ち帰るようにしましょう。

有給休暇・退職金の確認

退職する前に、自身の有給休暇の取り扱いや退職金など、金銭的な権利を正確に把握しましょう。

これらを事前に確認することで、退職代行サービスの適切な判断と計画が可能になります。

有給休暇の残日数の把握方法

給与明細や人事部への確認を通じて残日数を把握し、取得可能期間を把握します。その上で退職までの有給休暇消化方針を検討し、会社に買い取り制度があるかどうか確認しましょう。

退職金に関する確認事項

退職金制度に関しては、就業規則で退職金規定を確認することで把握できます。一般的に社内イントラネットに掲示されていたり、事業所で閲覧できるように設置されています。

支給条件や概算額の試算、具体的な支給時期について明確にしておきましょう。退職金の計算方法は以下の参考をご覧下さい。

引継ぎ資料を作成する

引継ぎに関することを全て無視して退職することになれば、会社に遺恨が残り退職後もトラブルになります。

退職後も会社の業務が滞りなく継続されるよう、引継ぎ資料を丁寧に準備することが退職する社員としての重要な責務です。

引継ぎ資料に記載すべき項目例

- 日常的な業務の概要や目的、その手順

- 定期的な業務のスケジュール表

- 特殊な業務の実施手順

- システムやツールの利用方法(あればIDやPASSの共有)

- イレギュラーな事態への対応法

- 資料の保管場所や参照先

- 会社と取引先との関係を円滑に引き継ぐため、取引先の連絡先一覧、

- 進行中の案件状況

- 今後の予定・スケジュール

- 各取引先との注意点

引継ぎ資料の作り方が分からない場合は、ネット上に多くアップされているテンプレートを使って作成するのも一案です。

参考:業務効率ガイド 【Excel/Wordテンプレート5選】わかりやすい引継ぎ書の作成ポイントを紹介

社宅や寮の場合は引越し準備と転居先を決定させておく

もし会社の社宅や寮に居住している場合、退職に伴う住居の変更は特に慎重な準備と計画が必要です。

一般的には退職日=退去日となるため、事前の引越し準備がスムーズになるよう、新居探しは早めに行っておきましょう。

具体的な作業に関しては、以下を参考にしてください。

| 作業項目 | 具体的なアクション |

|---|---|

| 部屋の清掃 | 入居している部屋をキレイに清掃する。退去後に清掃業者が入る場合も多いが、常識的な範囲での清掃が必要。清掃業者が入らない場合は隅々まで清掃する。 |

| 清掃業者の手配 | 自分一人で清掃するのが難しい場合は、清掃業者を手配することも検討。 |

| 忘れ物の確認 | 備え付けの家具・家電、シンク下の棚などに忘れ物がないか注意する。食器用洗剤や食料品を置き忘れると後日着払いで送る必要がある場合がある。 |

| 引越し業者の手配 | 引越し業者を手配して荷物を移動する準備を行う。 |

| インフラ手続き | 引越し先での電気・ガス・水道やインターネット回線などの手続きを行う。 |

| 新居のスケジュール調整 | 新居の入居日を調整し、スケジュールを計画的に組み立てる。 |

さらに、住所変更手続きのリストを作成し、保証金の返還条件についても事前に確認しておくことが重要です。

6.退職代行の流れと使い方を理解して気持ちよく退職しよう

退職代行サービスを利用することで、会社との直接的な対峙を避けつつ、適切な手順で確実に退職することができます。

サービスの特徴や料金体系、サービスの使い方を理解し、自身の状況に合った業者を選ぶことが第一です。

また、事前準備を十分に行い、想定されるトラブルへの対処法を把握しておけば、きっとスムーズな退職プロセスを実現でき、最高のリスタートを切ることができるでしょう。