派遣社員として働いていながら、様々な理由で退職を考えている方は少なくありません。お世話になった派遣会社の担当者に「辞めたい」と言うのは気が引ける…そんな思いから退職代行の利用を検討する方も多いようです。

派遣社員の場合、派遣会社と派遣先の両方との関係があるため、退職の手続きは一般の正社員以上に複雑になりがちです。

特に人間関係の問題やパワハラなどの深刻な問題を抱えている場合、自力での退職交渉は精神的な負担が大きくなります。

本記事では、派遣社員が退職代行サービスを利用する際の注意点や具体的な手順について、実例を交えながら詳しく解説していきます。

- 派遣社員の雇用形態(登録型・無期雇用)による退職代行利用時の違いと注意点

- 退職代行サービスの料金相場と運営主体(民間企業・労働組合・弁護士)ごとの特徴

- 退職代行サービス利用による具体的なメリット・デメリット

1.退職代行は派遣元にも、派遣先にも連絡してくれる!

派遣社員として働いているけれど、様々な事情で退職を考えているという方は少なくありません。ただ、派遣社員の場合は派遣会社と派遣先の両方に退職の連絡をしなければならず、「誰にどう伝えればいいのか分からない」「言い出しにくい」という不安を抱えがちです。

特に、職場での人間関係やパワハラなどの深刻な問題を抱えている場合は、自分で退職交渉を行うのは大きな精神的負担となります。そんなとき頼りになるのが退職代行サービスです。退職代行を利用すれば、派遣会社への連絡から派遣先への説明まで、すべての退職手続きを専門家に任せることができます。

派遣社員の場合は退職意思を2か所に伝える必要がある

派遣社員が退職する場合、派遣会社(派遣元)と実際の勤務先(派遣先)の両方に退職の意思を伝える必要があります。

通常は退職代行会社からまず派遣会社に連絡し、その後派遣会社を通じて派遣先に連絡するという流れになります。ですから、そもそも派遣社員自身が派遣先に自ら退職の意思を示さなくても、派遣会社の方から申し入れることになるのです。

派遣というシステムを取っている以上、誰かが退職する場合は派遣会社が責任をもって新たな人をその会社に派遣する必要がありますので、退職代行から退職意思が伝えられた場合は速やかに対処することになります。

派遣社員も問題なく退職代行が使える!

派遣社員が退職代行を利用する場合は、同じ利用料金で対派遣会社と対派遣先企業の両方とのコミュニケーションを一任できるので、大きなメリットがあります。特に退職を言い出しにくいと感じていたり、精神的な負担を感じているケースでは、退職代行の利用が大きな助けになることは間違いありません。

特に職場でのパワハラやいじめなど、人間関係の問題で退職を考えている場合、自分でその状況を派遣会社に説明するのは非常に困難です。退職代行サービスでは、労働問題の専門家が適切な表現で状況を説明し、必要に応じて法的な観点からもサポートを行います。デリケートな問題であっても、専門家が介入することで円滑な退職が可能になります。

不安な「派遣会社からのヒアリング」も避けられる

多くの方が不安を感じるのが、派遣会社のヒアリングによる引き止めかと思います。退職の意思を派遣会社に伝えた場合、「はい、分かりました」と即了承されることはまずないと断言できます。

■よくある派遣会社側の反応

「契約期間まで頑張れませんか?」

「退職理由を詳しく教えてください」

「一度面談をさせてください」

「何を改善すれば仕事を続けられますか?」

派遣会社の担当者は派遣先企業との関係を重要視しますので、すんなりと退職を了承しないばかりか、できるだけ退職しない方向に話を持っていこうといったん話し合いの場を持つことを勧めます。そんな要請に、今すぐ辞めたい派遣社員の方は、どう対応すればいいのか悩むことになります。

さらに「本当にいいんですか?」「もうこんな良い条件の先は見つからないかもしれません」「ここで退職するなら、もう当社からお仕事の紹介はできなくなります」といった脅しとも取れるような言い方をされ、迷う方もいるかもしれません。

退職代行サービスを利用すれば、これらのやり取りをすべて専門家が代行します。退職の意思を明確に伝えつつ、必要以上の説明を求められることもありません。また、派遣会社との面談や話し合いが提案された場合も、「依頼者は体調不良により直接の対応が難しい」といった適切な理由を提示し、本人との接触を回避することができます。

有給休暇の消化から社会保険の手続き、備品の返却までサポート

退職時には有給休暇の消化や社会保険の手続き、給与の精算など、様々な事務手続きが発生します。さらに派遣先である企業からPCやカードキー、制服などを貸与されている場合はそれらの返却手続きなども必要です。

退職代行サービスは、これらの手続きも一括して代行してくれます。特に派遣社員の場合、派遣会社と派遣先の両方に関わる手続きが必要となるため、専門家のサポートを受けることで漏れのない対応が可能です。派遣社員の退職において最も重要なのは、自身の雇用形態の正確な把握です。

2.派遣の契約期間内でも、退職代行は利用できる?

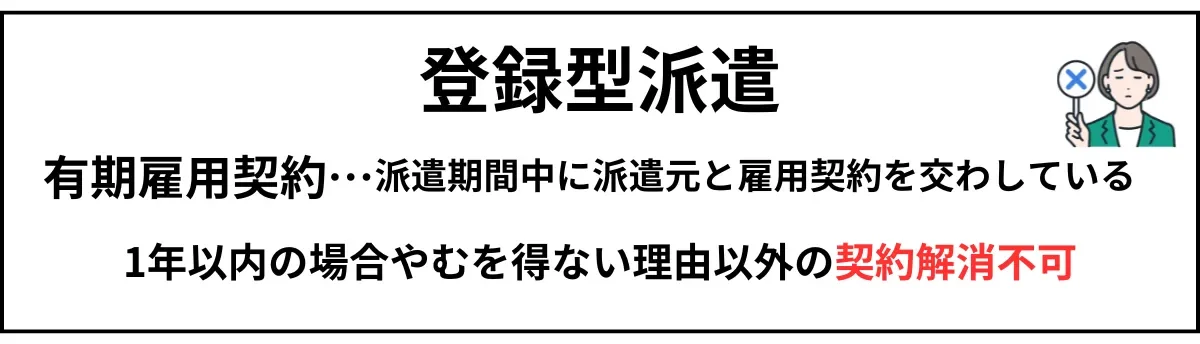

派遣の働き方には「有期」と「無期」の2種類があります。派遣労働者派遣法の改正により、派遣社員の雇用形態は大きく「登録型派遣」と「無期雇用派遣」の2種類に分類されるようになりました。

これらの雇用形態によって、退職時の手続きや法的な要件が大きく異なるため、退職代行サービスを利用する前に、必ず確認が必要です。

登録型派遣:やむを得ない事情があれば退職できる

登録型派遣は最も一般的な派遣形態で、契約期間が明確に定められています。通常2~6ヶ月の有期契約を繰り返し更新する形態です。

この場合の退職は、労働契約法第17条に基づき、契約期間満了時が基本となります。ただし、やむを得ない事由がある場合は、契約期間中でも退職することが可能です。

具体的には、パワハラや違法な労働条件の変更、健康上の理由などが該当します。退職代行サービスを利用する場合、これらの法的根拠を適切に提示できる業者を選ぶことが重要です。

また、契約期間途中での退職は、次回の派遣就業に影響を与える可能性があるため、慎重な判断が必要です。

無期雇用派遣:退職の2週間前までに申し出れば退職できる

2015年の労働者派遣法改正により導入された無期雇用派遣は、派遣会社と期間の定めのない雇用契約を結ぶ形態です。

この場合、民法第627条に基づき、2週間前に予告すれば退職することが可能です。ただし、派遣先との契約関係や業務の引き継ぎを考慮すると、実務的には1ヶ月以上前の通知が望ましいとされています。

退職代行サービスを利用する場合も、この期間を考慮した退職計画を立てる必要があります。特に、派遣先での重要なプロジェクトに関わっている場合は、引き継ぎ期間を考慮したほうがいいでしょう。引き継ぎは必ずしも対面による引き継ぎとしなくても構わないので、事前に引き継ぎ資料を用意しておくとスムーズな退職が実現します。

3.派遣の契約期間内での退職はトラブルに発展する?

前項で見た通り、派遣社員でも契約期間中に退職代行を利用して退職することが可能です。しかし、実際には登録型派遣(有期雇用)の場合、派遣会社の担当者から「契約期間中は辞められません」という説明がされることが一般的であることから、「本当に辞められるの?」「損害賠償請求などのトラブルはないの?」と不安に感じる方も多いようです。

そこで、この章では、契約期間内での退職の扱いや、責任の所在、損害賠償リスク、将来的なデメリットの可能性について詳しくみていきます。

契約期間中の退職を慎重に進めなければいけない理由

正当な理由を元に、適切な引き継ぎ期間を設けて慎重に退職をしない場合、派遣会社から損害賠償を請求される可能性があります。

特に、特殊技能が必要な高額な報酬を得ている派遣社員や、重要なプロジェクトに関わっている際には注意が必要です。たとえば、あなたの退職によって派遣先企業に具体的な損害が発生した場合(プロジェクトの遅延や重大な業務の停止など)、損害賠償を請求されるリスクがないとは言い切れません。

無断欠勤を続けたり、いわゆる「バックレ」をするのはとてもリスクが高いと言えます。法的なトラブルを避けるためにも、派遣の契約期間中に退職したい場合は、退職のプロである退職代行サービスに相談することを強くお勧めします。

契約期間中の退職の正しいやり方とは?

登録型派遣の場合、退職代行会社を通じて契約期間中の退職を求める場合は必ず「やむを得ない事情がある」ことを提示します。

具体的には、健康上の理由や職場環境の問題など、法的に認められる「やむを得ない事由」を適切に説明します。

精神的ストレスや傷病等により「働けない状態」であることが明らかになれば、あとは意外にもスムーズです。派遣会社側は、働けない人員を派遣し続けることはできないため、あなたとの契約を解除し、他の人を派遣先に派遣します。

トラブルを避けるための配慮

派遣元、派遣先の双方とのトラブルを避けるために可能な限り、業務に支障が出ないよう引き継ぎ期間を設定するのがおすすめです。退職まで日がある場合は、派遣会社が新たな派遣社員を選考・決定するのを待ち、後任の方に業務に関する引き継ぎを行います。

直接の引き継ぎが難しい場合は、詳細な業務マニュアルの作成を行うなどの代替案も有効です。「あの人が急に辞めたせいで、業務が滞った」「不都合や不利益が生じた」と思われないための配慮はしておくべきだと言えます。

特にシステム関係のパスワードや作業フローなど、業務に必要な内容はまとめて適切に引き継ぎを行いましょう。引き継ぎ資料の準備を滞りなく行うことで、退職後に会社から「あの件はどうなっている?」といった連絡を受けるリスクを減らすことができます。

実際に損害賠償請求をされた例はほとんどない!その理由とは?

実務上は、契約期間中に派遣社員が退職をしても、以下のような理由から派遣社員個人への損害賠償請求は非常に行われにくいと考えられます。

■派遣社員が個人的に損害賠償されない3つの理由

- 損害の立証の難しさ: 派遣社員の中途退職によって生じた具体的損害額を立証することは容易ではありません。

- レピュテーションリスク: 派遣会社が元社員を訴えることによる企業イメージへの悪影響を懸念する場合が多いです。

- 費用対効果: 訴訟コストと回収できる可能性のある損害賠償額を比較すると、訴訟提起が経済的に合理的でないケースが多いです。

以上3点から、損害賠償がされる可能性はかなり低く、過度な心配は不要であると考えられます。

しかし、1つだけ最後に注意しておきたいことがあります。

ブラックリストに載る可能性は否定できない

契約期間中の退職は派遣業界でのあなたの評価に影響を与える可能性があります。多くの派遣会社では、契約期間を全うしなかった派遣社員の情報を記録しており、最悪の場合は業界内の「ブラックリスト」に載るリスクもあります。

ただし、退職代行サービスを利用することで、このリスクを軽減できる場合もあります。専門家が適切な理由と手順で退職交渉を行うことで、「やむを得ない事情での退職」という印象を派遣会社に持ってもらえる可能性が高まります。特に弁護士や労働組合が運営する退職代行では、法的な観点からも適切な対応が期待できます。

このように、契約期間中の退職には一定のリスクがありますが、退職代行サービスを利用することで、そのリスクを最小限に抑えながら、スムーズな退職を実現することが可能です。

4.退職を伝えてから派遣先に行きたくない。即日退職って可能?

この章では、派遣社員が派遣先に行かずに即日退職する2つの方法について詳しく解説します。

即日退職ができるケース①特別な事情がある場合

派遣社員の即日退職は、正社員と同様に基本的には不可となっています。なぜなら、急な退社は派遣先企業の事業の継続に影響が生じるため、いつ・誰でも認められるとしてしまうとあまりに公平性に欠けるからです。

しかし、民法628条の規定は派遣社員にも当然に適用され、「特別な事情」があれば即日退職が認められます。

具体的にはセクハラ・パワハラを受けたなど職場環境に著しい問題がある場合や、本人の精神衰弱、傷病、介護の必要性が生じたといった内容を特別な事情とすることが多いようです。

この判断に関しては明確な基準はなく、退職者側からの申し出に応じて個別に判断されます。そのため、退職代行サービスに相談を行い、代行業者側より法的に問題がないよう配慮しながらしっかりと事情を説明してもらうのがもっとも安全だと考えられます。

即日退職ができるケース②有期契約で1年以上経過している

派遣社員(有期雇用)の場合、正社員にはないもう一つの規定があります。それが、有期契約でかつ、就業から1年以上経過している場合は、いつでも退職が可能であるという特別な規定です。

参考:労働基準法137条

この規定は以下3点の労働者保護の観点から設けられています。

- 長期の拘束からの保護: 労働者が長期間にわたって一つの雇用契約に拘束されることを防ぐ

- 職業選択の自由の保障: 憲法で保障された職業選択の自由を実質的に確保する

- 労働条件が悪化した場合の逃げ道: 契約時に想定していなかった労働環境の悪化から労働者を保護する

派遣社員の場合の実務的な扱い

たとえば3ヶ月ごとの更新で2年働いている場合は、最初の1年経過後は、各契約期間中でも退職の申し出が可能です。また、派遣社員の場合はほとんど該当しないと思いますが、当初から2年契約の場合でも、同様に1年経過後は退職が可能になります。

ただし実務上は、急な退職によって派遣先や派遣元に迷惑をかけないよう、引き継ぎをする期間として可能な限り1ヶ月程度前に退職の意向を伝えることが望ましいとされています。

この規定は、労働者が不当に長期間拘束されることを防ぐためのセーフティネットとして機能しており、派遣社員を含むすべての有期契約労働者に適用される重要な権利です。

5.派遣社員の退職代行利用の体験談

実際に派遣社員で退職代行を利用した方の実体験をまとめました。

Case 1:パワハラに苦しんだ20代女性の事例

年齢:26歳

職種:一般事務(有期派遣・3か月更新)

利用したサービス:民間の退職代行

派遣先の正社員の方から日常的に厳しい言葉を投げかけられ、精神的に追い詰められていました。本来の業務範囲を超える作業を強要されることも多く、派遣会社に相談しても『様子を見ましょう』と言われるばかり。更新期限まであと1ヶ月という時期でしたが、体調を崩してしまい、このまま続けることは難しいと感じました。

退職代行サービスを利用したところ、派遣会社と派遣先の双方に対して、パワハラの事実を適切に伝えながら、即日での契約解除を実現してくれました。特に心強かったのは、派遣法に基づく権利を明確に主張してくれたこと。私一人では絶対にできなかったと思います。

Case 2:介護のための急な退職を迫られた50代男性の事例

年齢:54歳

職種:営業事務(無期派遣)

利用サービス:労働組合型の退職代行

母親が急な病で倒れ、介護が必要な状況になりました。無期派遣として3年以上働いていた会社を早急に退職する必要がありましたが、次の人材が見つかるまでは退職させてもらえないと言われ、途方に暮れていました。派遣会社からも『責任ある対応を』と言われ、板ばさみみになってしまいました。

退職代行サービスを利用して、介護休業制度の申請と並行して、やむを得ない事情による退職であることを説明してもらいました。その結果、2週間後には円満退職が実現。有給休暇の消化も認められ、介護の準備期間を確保することができました。特に、介護保険の手続きなど、退職後の実務的なアドバイスまでもらえたのが助かりました。

Case 3:人間関係に悩んだ30代女性の事例

年齢:35歳

職種:経理事務(有期派遣・半年更新)

利用サービス:弁護士の退職代行

派遣先の経理部門で働いていましたが、正社員の方々との間に壁を感じ、日々孤立感を深めていました。質問しづらい雰囲気があり、必要な引き継ぎも十分に受けられず、ミスを指摘されるたびに精神的に追い詰められていきました。更新まであと2ヶ月という時期でしたが、もう限界だと感じました。

ただ、次の派遣先が決まっていないことを理由に、派遣会社からは更新を強く勧められており、断りづらい状況でした。退職代行サービスを利用したところ、派遣法で定められた契約終了の申し入れ期限を考慮しながら、適切な時期での退職を実現してくれました。特に、派遣会社との交渉を代行してもらえたことで、気まずい思いをせずに済みました。また、未消化の有給休暇の買取交渉まで行ってもらえ、予想以上の成果を得ることができました。

結論|派遣にとって退職代行は強い味方!

これらの事例から、派遣社員特有の課題に対しても退職代行サービスが効果的に機能することがわかります。特に以下の点が重要です。

- 派遣先と派遣会社という二重の関係性への対応

- 派遣法に基づく適切な権利主張

- 更新期限を考慮した退職時期の調整

- 有給休暇の取り扱いなど、派遣特有の課題への対応

また、料金面でも正社員向けサービスより安価な場合もあるため、派遣社員にとって利用しやすいサービスだと言えます。

6.派遣社員が退職代行を利用するメリット

退職代行サービスの利用は、派遣社員特有の複雑な関係性から生じる様々な問題を解決する有効な手段となります。特に、パワハラや労働条件の不当な変更など、デリケートな問題を抱えている場合、専門家による代行は大きな助けとなります。

メリット①派遣会社とのコミュニケーションを任せられる

派遣会社と退職に関する相談を行う場合、単なる退職手続きにとどまらず、有給休暇の消化や未払い賃金の精算、社会保険の手続きなど、複数の要素が絡み合う複雑な手続きになることがあります。

しかし、退職代行サービスを利用することで、これらの手続きを専門家に一任できます。

特に法的交渉が必要なケースでは、労働関連法規に精通した弁護士に退職交渉を依頼することで、適切な条件での退職が実現できます。

例えば、残業代の未払いがある場合、労働基準法に基づいた請求が可能です。また、パワハラなどの問題がある場合も、適切な証拠収集と交渉を専門家が行うことで、より有利な条件を引き出せる可能性があります。

メリット②派遣先への挨拶や説明が不要になる

派遣社員の退職では、派遣先の上司や同僚への説明も大きな精神的負担となります。特に、職場での人間関係のトラブルや健康上の理由で退職を考えている場合、面と向かっての説明は極めて困難です。

退職代行サービスを利用することで、これらのコミュニケーションを全て任せることができます。勤務先との関係を損なうことなく、専門的な観点から適切な説明と手続きが行われるため、身体的な影響が少なくなります。

また、退職代行業者は派遣先との間で必要な書類のやり取りも代行するため、心理的なストレスから解放されるでしょう。

退職代行サービスのメリットは、利用する人によっても異なります。退職代行を利用することによって、どのようなメリットが自分にがあるのかを確認した上で、検討することをおすすめします。私たち編集部が誰にでもわかりやすいようにまとめた「退職代行のメリット」の記事はこちらからご確認できます。

7.派遣社員が退職代行を利用した際の価格相場

退職代行サービスの料金体系と料金相場について解説します。派遣社員の退職は普通の正社員の退職代行よりも高いのか、安いのか?注意点についても解説します。

サービス内容別の料金相場

退職代行サービスの料金は、提供されるサービス内容によって大きく変動します。

- 基本的な退職代行の内容のみを行うプラン:相場 2万円~3万円

- 退職の意思を派遣会社と派遣先に伝える

- 基本的な退職手続きの案内

- 退職届などの書類作成サポート

- 社会保険などに関するアドバイス

など、退職意思の提示が代行業務のメインとなるシンプルなプランです。

- 交渉が可能な上位プラン: 相場3万円~5万円

- 特別な事情による退職の申し出

- 有給休暇消化の交渉

- 会社からの引き止めへの対応

など、基本的な交渉を含むサービスの場合は、3~5万円程度かかることが多くなります。

- 難易度の高い法的対応を含むプラン: 5万円~10万円

- 残業代請求の交渉

- 契約期間中の退職における法的リスク対応

- 退職金や各種手当の精算交渉

- 派遣先とのトラブル解決

など、法的なトラブルを回避したい場合は、5~10万円程度かかるようです。法的交渉は弁護士による退職代行のみ引き受け可能です。

- オプションサービス:

- 即日対応: +5,000円~1万円

- 休日・深夜対応: +5,000円~1万円

- 荷物の引き取り代行: +1万円~2万円

- 離職票取得代行: +5,000円~1万円

休日対応や遠方で書類や備品のやりとりが郵送では難しいケースなど、追加料金がかかることがあるので注意が必要です。どんなオプションに料金がいくらかかるかは、各退職代行業者によって判断が分かれるところですので、後々トラブルにならないようきちんと確認をしましょう。

正社員の退職代行利用とは費用面で違いがある?

派遣社員と正社員の退職代行サービス利用における費用差は、一般的に以下のような特徴があります。

- 基本料金: ほとんど差はなく、同等の料金設定が一般的(両者とも2万円~3万円の基本料金)です。

- 料金差が生じるケース

- パート・アルバイトは割引料金が適用されることがあるが、派遣社員は正社員と同等扱い

- 複雑な交渉が必要な場合、派遣社員の方が若干安くなる傾向(退職金や長期勤続に関する交渉が少ないため)

- 契約期間中の退職では、法的リスク対応のため派遣社員の方が高額になるケースもあるので注意が必要

- 実務上の違い: 派遣社員の場合は二者(派遣元・派遣先)との調整が必要になるが、この点による明示的な追加料金を設定しているサービスは少なく、基本料金に含まれているこが多い

なぜ派遣社員の退職は安くならないの?

退職代行をパート・アルバイトの方が利用する場合は安価な料金設定がされているケースも存在しますが、一般的に派遣社員の場合は社員と同額となっています。それは派遣社員の退職は、正社員と同様の手続きの煩雑さや注意事項があることからです。

基本的に、退職代行サービスの料金は雇用形態よりもサービス内容や対応の複雑さで決まることが多く、「派遣だから特別高い/安い」という一般的な傾向はあまり見られません。重要なのは、自分の状況に必要なサービス内容を見極め、それに見合った料金プランを選ぶことです。

派遣社員は受け入れ不可の業者もあるので注意

実は、「派遣社員の退職については対象外」「無期派遣の退職しか取り扱っていない」など派遣社員の退職代行手続きが苦手な退職代行も存在するようです。派遣の退職代行実績について問い合わせてみると、各代行会社のスタンスが明らかになります。

退職代行の場合、必ずしも安ければいいとは言い切れません。金額の相場に対して、安すぎる退職代行サービスは、口コミが悪い傾向にあります。どのサービスにするか決める前に、退職代行サービスの金額相場ぐらいは知っておくべきです。私たち編集部が2024年12月にリサーチした80個近い退職代行サービスの中から割り出した、「退職代行の金額相場」はこちらからご確認できます。

8.限界を感じる派遣社員におすすめの退職代行サービス3選

人手不足で辞めにくい/長時間労働になりがち/職場の人間関係がつらい…

まずは、そんな保育士の方にぜひおすすめしたい退職代行サービスを3つ厳選してご紹介します。

セカステ

基本情報

- 料金:21,800円(キャンペーン料金あり)

- 運営元:株式会社バックステー

- 司法書士が監修

- 365日24時間・全国対応

セカステは企業の元労務担当が対応する退職代行サービスです。退職完了率100%、全額返金保証つきなので初めてでも安心して利用できます。社会保険給付金と失業保険関連の相談が可能な点やしっかりとしたアフターフォローなども特徴です。LINEから24時間無料で相談が可能です。

退職代行Jobs

基本情報

- 料金:26,000円(労働組合費2,000円別途)

- 労働組合が運営

- 弁護士の監修あり

- 後払い対応が可能

退職代行Jobsは労働組合が運営し、弁護士の監修もある信頼性の高いサービスとして知られています。確実な交渉力と豊富な実績が特徴です。現金による後払いが可能で、すぐ利用したい方にも選ばれています。

退職代行ガーディアン

基本情報

- 料金:24,800円

- 労働組合運営

- 24時間365日対応

退職代行ガーディアンは労働組合による確かな交渉力が特徴のサービスです。労働組合としての強い交渉力を活かし即日退職にも対応しています。

9.退職代行サービスを使った派遣社員の退職の流れ

退職代行サービスを利用する際は、計画的かつ戦略的なアプローチが重要です。以下では、退職までの具体的な流れと、各段階での注意点について詳しく解説します。

1.無料相談で状況を確認する

退職代行サービスの利用を検討する最初のステップとして、複数の業者への無料相談を活用することをお勧めします。この段階では以下の点について詳しく説明し、適切なアドバイスを求めましょう。

- 現在の雇用契約の詳細(契約期間、更新回数、労働条件など)

- 退職を考えるに至った具体的な理由や職場での問題点

- 希望する退職時期と退職後の予定

- 懸念事項(損害賠償、引き継ぎ、有給休暇など)

- 派遣先との関係性や業務の重要度

相談の段階でしっかり話をすることで、業者側から具体的な対応プランと見積もりが提示されます。複数の業者に相談することで、より適切なサービスを選択することができます。

2.退職時期と条件を決定する

退職代行業者との契約が決まったら、具体的な退職条件の設定を行います。この段階では、以下の要素を総合的に考慮して最適な退職時期と条件を決定します。

- 契約期間と更新タイミング

- 派遣先でのプロジェクト状況

- 有給休暇の残日数と消化計画

- 社会保険や退職金の清算時期

- 次の就職先の有無や入社時期

特に重要なのは、法律で定められた最低限の予告期間を遵守しつつ、派遣先の業務に極力支障が出ないようなタイミングを選ぶことです。

3.手続き完了までのスケジュールを立てる

退職時期が決まったら、具体的な行動計画を立てます。一般的なスケジュールは以下のような流れになります。

- 退職代行業者による初期連絡

(派遣会社への退職意思の通知) - 必要書類の準備と提出

(退職届、有給休暇申請書など) - 派遣先との調整

(業務引き継ぎ、備品返却など) - 社会保険・年金の手続き

- 給与・退職金の精算

- 離職票の受け取り

各段階での具体的なタスクと期限を明確にし、漏れのない退職手続きを進めることが重要です。

退職代行は、退職手続きを代行してくれるといっても、申し込みさえすれば、あとは何もやらなくていいわけではありません。「どのような流れで退職手続きが行われるのか」「自分は何をすればいいのか」を理解した上で、退職代行サービスを利用するようにしましょう。私たち編集部が誰にでもわかりやすいようにまとめた「退職代行の流れ」の記事はこちらからご確認できます。

10.派遣の退職に関するよくある質問(Q&A)

Q1.パワハラを受けていて、すぐに辞めたい場合はどうすればいいですか?

A1.パワハラは「やむを得ない事由」に該当するため、契約期間中でも退職が可能です。この場合、退職代行サービスの中でも特に弁護士が運営する代行サービスの利用をお勧めします。弁護士を通じることで、法的な保護を受けながら、安全な退職が可能です。また、パワハラの証拠(メールやLINEのスクリーンショット、会話の記録など)は可能な限り保存しておくことが重要です。

Q2.退職代行を利用する際、派遣先の会社に迷惑をかけずに辞めることは可能ですか?

A2.可能です。退職代行サービスでは、適切な引き継ぎ期間を設定し、必要な業務の引き継ぎ資料を準備することで、派遣先への影響を最小限に抑えることができます。特に重要なのは、早めに退職の意思を伝え、十分な引き継ぎ期間を確保することです。また、対面での引き継ぎが難しい場合でも、詳細な業務マニュアルや手順書を作成することで、スムーズな引き継ぎが可能です。

Q3.退職代行サービスを利用した場合、その後の派遣の仕事に影響はありますか?

A3.影響が全くないとは言えません。特に利用した派遣会社への再登録は難しくなる可能性が高いです。ただし、これは退職の方法や理由によって大きく異なります。例えば、適切な予告期間を設け、必要な引き継ぎを行った上での退職であれば、大きな問題にはならないケースが多いです。将来的なキャリアへの影響を最小限に抑えるためには、突然の退職は避け、できる限り円満な形での退職を心がけることが重要です。

11.派遣社員の退職なら、退職代行がおすすめ!

派遣社員の退職代行サービス利用は、適切に行えば効果的な退職方法となります。

ただし、その成功には重要な要素があります。まず自身の雇用形態と契約内容を正確に把握することが基本となり、そのうえで信頼できる退職代行業者を慎重に選択する必要があります。

また、将来のキャリアを見据えた戦略的な退職プランを立案し、法的リスクと実務的な課題の両面から十分な検討を行うことも欠かせません。退職代行サービスはあくまでもツールの一つであり、これらの要素を総合的に考慮し、自身の状況に最も適した方法を選択することで、円滑な退職とその後のキャリア形成を実現することができます。

特に派遣社員の場合は、業界特有の慣習や将来的な再就職への影響も考慮に入れた慎重な判断が重要となります。