「退職を考えているけれどボーナスはもらいたい…」「ボーナスを貰いたいなら、いつ退職代行に言うべき?」「退職代行を使ったらボーナスが減額される?」など、退職代行を使うとボーナスがもらえなくなるのでは?という不安を抱える方は多いでしょう。

結論から言えば、退職代行を利用してもボーナスを受け取ることは可能です。ただし、タイミングや条件を正しく理解しておかないと思わぬトラブルになることも。

この記事では退職代行を利用して、精神的な負担を減らしながらボーナスをしっかり受け取るための方法を、タイミングや注意点を含めて徹底解説します。

- 退職代行を利用する際、法的に考えてもボーナスを受け取ること自体は可能

- ボーナスを満額受け取るために、最適な退職タイミング とは?

- 実際の体験談から学ぶボーナスゲット成功・失敗パターン

1.退職代行を利用してもボーナスは受け取れる

退職代行サービスを利用したからといって、ボーナスを受け取る権利が自動的に失われることはありません。退職代行はあくまで「退職の意思表示」を代行するサービスであり、あなたの労働に対する正当な対価としてのボーナスを受け取る権利には影響しないのです。

ボーナスを受け取る権利は以下の法律で守られています。

「故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

→ 会社が正当な理由なくボーナスを支給しない場合、不法行為として損害賠償請求の対象になる可能性がある。

「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」

→ ボーナスも就業規則や労働契約で「賃金」として定められている場合、全額支払いが義務付けられる。

「使用者は、常時10人以上の労働者を使用する場合、賞与に関する事項を就業規則に記載しなければならない。」

→ 就業規則にボーナス支給の基準が記載されていれば、会社側はそのルールに従う義務がある。

出典元:e-GOV

ボーナス(賞与)は、基本的に過去の労働に対する評価と対価として支給されるものです。そのため、査定期間中の労働に対する正当な報酬として、退職する意思があっても受け取る権利があります。

特にボーナス時期は退職者が増える傾向にあり、退職代行サービスを利用することで精神的な負担を軽減しながら、適切なタイミングで退職手続きを進めることができるでしょう。

2.退職代行でボーナスを確実に受け取るための条件2点

退職代行を利用してボーナスを確実に受け取るためには、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。会社の規定によって詳細は異なりますが、基本的には以下の2つの条件が特に重要です。

これらの条件をしっかりと理解し、適切に対応することで、退職代行サービスを使用しながらも正当に獲得したボーナスを受け取ることができます。具体的な条件とそれぞれの詳細について見ていきましょう。

1. 一定期間の就業実績があること

多くの企業では、ボーナスの支給条件として一定期間の就業実績を求めています。これは入社して間もない従業員と長期勤続の従業員との間で公平性を保つためです。

一般的な条件としては以下のようなものがあります。

| 項目 | 一般的な条件 |

|---|---|

| 就業期間 | 入社後6ヶ月以上 |

| 査定期間 | ・夏季ボーナス:前年10月〜当年3月 ・冬季ボーナス:当年4月〜9月 |

| 業績連動型ボーナス | 会社や部門の業績目標達成度に応じて支給額が変動 個人の査定と企業全体の業績を組み合わせて決定 ※四半期や半期ごとに支給される場合もあり |

ただし、企業によっては査定期間が1年間という場合もあります。業績連動型ボーナスを採用している企業では、個人の勤務実績だけでなく、会社全体や部門の業績目標達成度によって支給額が大きく変動することも。

このタイプのボーナスでは、退職予定であっても対象期間中の業績貢献が評価され、条件を満たせば支給される可能性があります。ボーナスの支給条件は会社の就業規則に定められているため、自分の勤務先の規則を確認することが重要です。

2. ボーナス支給日に会社に在籍していること

多くの企業では、ボーナス支給日に在籍していることが支給の条件となっています。就業規則には以下のような記載がされていることが一般的です。

「賞与について:毎年7月10日・12月5日に支給とする。金額や算出期間は就業規則第◯条による。ただし、業績の著しい悪化ややむを得ない事由が生じた場合はこの限りではない。」

このような規定がある場合、例えば7月10日が支給日なら、その前日(7月9日)に退職日が決まっていると、原則としてボーナスを受け取ることはできません。

ボーナスの支給日は会社によって異なりますので、就業規則や労働契約書、あるいは前回のボーナス振込日などから正確に把握しておく必要があるでしょう。

退職代行は、退職手続きを代行してくれるといっても、申し込みさえすれば、あとは何もやらなくていいわけではありません。「どのような流れで退職手続きが行われるのか」「自分は何をすればいいのか」を理解した上で、退職代行サービスを利用するようにしましょう。私たち編集部が誰にでもわかりやすいようにまとめた「退職代行の流れ」の記事はこちらからご確認できます。

3.退職代行利用でボーナスを受け取る際の注意点

退職代行サービスを利用してボーナスを受け取る際には、いくつかの重要な注意点を押さえておく必要があります。法的な観点や実務上の慣行から見て、ボーナス支給には様々な条件や制約が存在し、これらを正しく理解しておかなければ予期せぬトラブルに発展する可能性があります。

以下では、退職代行を使用する際にボーナスを適切に受け取るために知っておくべき主要な注意点について詳しく解説します。これらの知識を持っておくことで、自分の権利を守りながら円滑な退職プロセスを実現できるでしょう。

すべての会社がボーナスを支払う義務はない

法律上、会社はボーナスを支払う義務を負っていません。ボーナス(賞与)は会社の業績が良好な場合に、その利益の一部を従業員に還元するという性質を持っています。

実際、令和5年の夏のボーナスは国内の約3割の企業で支給されていないというデータもあります。ボーナスが支給されない企業には、以下のような特徴があります。

これまでボーナスを受け取っていた企業でも、業績不振を理由に支給されないケースもあります。ただし、就業規則に「ボーナスを支給する」と明記されているにもかかわらず支給されない場合は、違法の可能性があります。そのような場合は、弁護士や労働基準監督署に相談しましょう。

参考元:厚生労働省 毎月勤労統計調査 令和5年夏季賞与の支給状況

ボーナスの前払いは基本的にできない

「査定期間中の労働に対する対価だから、退職前にボーナスを前払いしてほしい」と考える方もいるかもしれませんが、一般的にボーナスの前払いはできません。

多くの企業では就業規則に「賞与支給日に在籍しない者には賞与を支給しない」と記載されており、ボーナス前払いの制度を持たない企業がほとんどです。

退職金とは異なり、ボーナスは会社の業績に左右される性質を持つため、前払いを求めることは難しいのが一般的です。無理な要求は会社との関係悪化を招き、円満な退職を妨げる可能性もあります。

一部の企業では前払い制度を導入しているケースもありますが、これはあくまで例外的です。円満に退職するためにも、無理な前払い要求は避けるべきでしょう。

ボーナス支給前に退職を伝えないこと

ボーナス支給前に退職の意思を伝えると、減額されたり不支給になったりするリスクがあります。退職予定者に対して、通常よりボーナスを減額するケースも少なくありません。

実際、「退職することがわかっている社員に対して、ボーナスを20%まで減額することは認められている」という判例もあります。これは、ボーナスには「将来への動機付け」という側面もあるためです。

この判例はあくまで一例であり、すべてのケースに当てはまるわけではありません。しかし、会社が退職予定者に対してボーナスを減額する動きは少なくないため、満額受給を目指すのであれば、支給日までは退職の意思を伝えるのは控えるべきでしょう。

もし、どうしても支給前に退職を伝えなければならない事情がある場合は、退職代行サービスに事前に相談し、適切なアドバイスを受けることを強く推奨します。

判例参考元:全国労働基準関係団体連合会 ベネッセコーポレーション事件

■退職代行サービスに相談してみたい…という方は

退職代行サービス「セカステ」にご相談ください。セカステなら 勤務先への連絡不要!最短で円滑に円満な退職を実現します。退職できなかった場合は全額返金いたします!退職に伴う相談は何時間でもいつでも無料です。

支給後に返還を求められても応じる必要はない

ボーナス支給後に会社から「支給したボーナスを返還してほしい」と言われることがあります。しかし、すでに支給されたボーナスの返還を求めることは、労働基準法第16条に抵触する可能性があります。

労働基準法第16条(賠償予定の禁止)

使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

出典元:e-GOV

振り込まれた報酬は過去の労働に対する対価として支払われたものであり、法律上は返還の義務はありません。

会社の規定に「賞与を支給してから1か月以内に退職した場合、返還しなければならない」などと記載されていても、法律に違反している可能性が高いため、応じる必要はないでしょう。

もし返還を強く求められた場合は、まずは退職代行サービスや弁護士、労働基準監督署に相談してください。

4.退職代行でボーナスを受け取れた/受け取れなかった体験談

退職代行を利用する際、最も気になるのが「本当にボーナスを受け取れるのか」という点です。ここでは実際に退職代行を利用した方々の体験談を通して、成功パターンと失敗パターンを具体的に紹介します。

【成功例1】Aさん(25歳・営業職)夏季ボーナス42万円を満額受給

基本情報

- 業界:不動産営業

- 勤続年数:2年3ヶ月

- ボーナス支給日:7月10日

- 退職代行利用日:7月25日

体験談 「営業成績は良かったのですが、パワハラがひどくて限界でした。でもボーナス(夏季42万円)は絶対に欲しかったんです。ネットで調べて『支給日に在籍していれば大丈夫』という情報を見つけ、7月10日の支給を確認してから7月25日に退職代行に依頼しました。

上司から『なんで今頃?』と退職代行業者に文句を言ったようですが、法的には問題ないと説明してもらい、結果的に満額受給できました。支給から2週間空けたのが良かったと思います。」

【成功例2】Bさん(32歳・事務職)冬季ボーナス58万円受給後の円満退職

基本情報

- 業界:製造業(経理事務)

- 勤続年数:5年6ヶ月

- ボーナス支給日:12月5日

- 退職代行利用日:1月15日

体験談

「妊娠をきっかけに退職を考えていましたが、冬のボーナス(58万円)は家計的に重要でした。12月5日に振り込まれた後、年末年始を挟んで1月15日に退職代行を利用。会社側も『お疲れ様でした』という感じで、特にトラブルもありませんでした。

年末年始があったので自然な区切りになり、同僚からも『おめでとう』と言ってもらえました。タイミングが良かったと思います。退職代行が有給消化の交渉もしてくれて助かりました。」

【失敗例】Cさん(28歳・技術職)支給1週間前の退職表明で30万円→15万円に減額

基本情報

- 業界:IT企業(システムエンジニア)

- 勤続年数:3年2ヶ月

- ボーナス支給予定日:6月30日

- 退職意向表明日:6月23日

体験談

転職先が決まって早く退職したかったのと、パワハラで精神的に限界だったので、6月23日に退職代行を使いました。夏のボーナスは例年30万円程度だったので期待していたのですが、結果的に15万円しか振り込まれませんでした。

人事から『退職予定者への賞与は会社規定により減額』と説明されました。退職代行業者に相談しましたが『就業規則に記載があれば合法』とのこと。支給日まで1週間だったので、もう少し待てば良かったと後悔しています。

この3つの体験談を見ても分かるように、退職代行を利用する際は、退職表明をする時期に注意することでボーナスの満額支給が受けられます。

退職代行サービスを利用するからといっても、実は普通の退職と制度的に大きな差はありません。就業規則の規定も当然適用されるため、辞めたいからと急がず、退職時期はベストタイミングを狙うのがおすすめです。

5.ボーナスを確実に受け取れるおすすめの退職代行サービス3選

ボーナスを確実に受け取りながら退職したい方におすすめの退職代行サービスを3つご紹介します。これらのサービスは法的知識が豊富で、ボーナスに関するトラブルが発生した場合でも適切にサポートしてくれます。

退職代行ローキ|弁護士と労組運営で追加料金なしの安心サポート

退職代行ローキは、弁護士監修と労働組合運営の二重体制で法的トラブルにも対応する退職代行サービスです。19,800円のみで損害賠償請求や懲戒解雇など万一の問題も弁護士が対応します。

労働委員会認定の法適合労働組合のため、会社との交渉が可能で、一般的な「伝言」だけの退職代行より強い立場で対応できます。24時間LINEで相談可能で最短当日実行、退職届自動作成、無期限サポートなど充実のサービス内容。

Googleクチコミでも高評価で、迅速・丁寧な対応が好評です。

退職代行OITOMA|弁護士監修の安心サポートで即日退職が可能

退職代行OITOMAは、弁護士監修と労働組合運営で法的に安全な退職代行サービスを提供しています。24,000円の明朗料金で、追加費用なしの安心プランが好評です。

全額返金保証付きで、退職成功率100%、満足度96%の実績があります。即日退職にも対応し、会社との交渉も代行可能なため、パワハラやブラック企業で悩む方にとって心強い味方となっています。自分で退職を伝える必要がなく、顔を合わせずに退職できるため精神的負担を軽減。

24時間対応で無制限の相談サポートも魅力です。

弁護士ビーノ|法的保証で最短即日退職を実現

弁護士ビーノは、弁護士法人mamoriが運営する弁護士監修の退職代行サービスです。退職成功率100%を継続中で、最短即日での退職を実現します。一般の退職代行業者では対応できない退職金請求や有給消化の交渉も可能です。

料金は一律66,000円(税込)の明朗会計で、追加料金の心配はありません。基本的なやり取りはLINEで完結し、退職手続きに必要な書類作成や返却物の準備も一緒にサポート。退職後も転職やライフプランの相談、給付金サポートにも対応しています。

約8万人のSNSフォロワーを持つ弁護士日比野大氏が「退職することは皆さんの権利」と主張し、会社に連絡することなく確実に退職できる安心感を提供しています。

退職代行サービスは、他にも多くのサービスがございます。私たち編集部が2024年12月にリサーチした80個近い退職代行サービスの中から厳選した、「おすすめの退職代行サービス10選」はこちらからご確認できます。

6.ボーナスと退職代行に関するよくある質問

ボーナスの受給と退職代行サービスの利用を両立させる上で、多くの方が疑問や不安を抱えています。実際の現場ではどのようなケースが生じるのか、また法的にはどのような対応が望ましいのかなど、具体的な状況に応じた判断が求められます。

このセクションでは、ボーナスと退職代行に関して最も頻繁に寄せられる質問について、法的根拠や実務上の慣例をもとに分かりやすく解説します。これらの情報を参考にすることで、ご自身の状況に最適な退職のタイミングや方法を選択する際の判断材料としていただけるでしょう。

ボーナス支給日の翌日に退職はできる?

法律上、ボーナス支給日の翌日に退職することは可能です。ボーナスの支給条件である「支給日に在籍していること」を満たしているためです。

ただし、以下の3つのリスクがあることを理解しておきましょう。

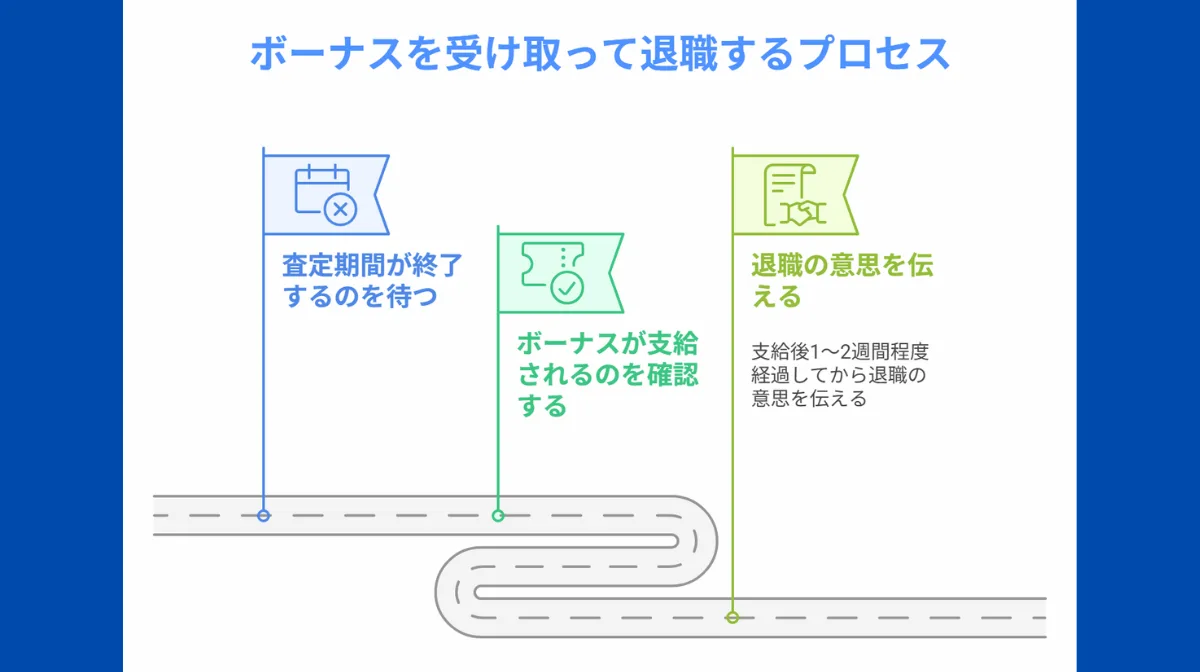

より円満に退職するためには、ボーナス支給後1〜2週間程度の期間を置いてから退職することをおすすめします。これにより、会社側も心理的に受け入れやすくなり、トラブルリスクも軽減できるでしょう。

査定機関と支給日がずれている場合だとボーナスはどうなる?

査定期間と支給日は通常一致しません。ボーナスは過去の勤務状況をもとに決定されるため、査定期間と支給日にはズレがあるのが一般的です。

例えば、6月支給のボーナスであれば、前年12月から当年5月までの働きぶりをもとに査定されることが多いです。この場合、査定期間中(12月〜5月)に退職の意思表示をすると、評価に影響が出てボーナスが減額される可能性があります。

最も安全なのは、以下の順序で行動することです。

このようにすれば、査定期間と支給日のズレを考慮しつつ、最もトラブルの少ない形でボーナスを受け取って退職することができます。

会社によって査定期間や支給日は異なりますので、自社の就業規則を確認しておくことをおすすめします。

査定期間内に退職代行を使ったら評価に影響はある?

査定期間内に退職代行を利用すると、評価に影響が出る可能性があります。退職代行サービス自体ではなく、退職の意思表示のタイミングが重要です。多くの企業では、退職意向が伝わると「将来への期待」の評価がゼロになり、ボーナス減額の理由になることがあります。

評価確定時期(通常支給日の1〜2ヶ月前)より後に退職意向を伝えれば、すでに評価が固まっているためボーナスへの影響は少なくなります。最も安全なのは、ボーナス支給後に退職代行を利用することです。

7.ボーナスを受け取って退職代行で円満退職を実現しよう

退職代行を利用してもボーナスを受け取ることは十分可能です。一定期間の就業実績があり、支給日に在籍していることが条件となります。最も安全なのは、ボーナス支給後1〜2週間経ってから退職を伝えること。支給前の退職表明は減額リスクがあり、支給後の返還要求には応じる必要はありません。

ボーナス受給に不安がある方は、法的知識が豊富な退職代行サービスを利用して、精神的負担なく次のキャリアへ進みましょう。