「そもそも退職代行サービスとは、何をするの?」

「いくら払って何をやってくれるの?」

「退職代行サービスの金額の相場感を知りたい」

上記のように、退職代行サービスについて知りたいという方に向けて、サービス内容や料金相場、サービスの選び方などを紹介していきます。

- 退職代行のサービス内容と実態

- 退職代行って実際いくらかかる?金額の相場

- 自分に合った退職代行サービスの選び方

1.退職代行サービスとは?基本知識を解説

「退職を考えているものの、自分の口から伝える勇気がない」と頭を悩ませる方は少なくありません。

このようなシーンで活用できるのが、退職代行サービスです。

退職代行サービスとはどんなサービスなのか?

退職代行サービスとは、本人の代わりに退職の意思を会社に伝え、退職手続きをおこなうサービスのことです。

一般的に退職を決めた場合、会社の上司などにその旨を伝え、さまざまな手続きをおこなわなければなりません。

しかし、退職代行を利用すれば、自分の代わりに退職の意思を会社に伝えてもらえ、さらに退職に伴う手続きも代わりにおこなってくれます。

サービス内容は業者ごとに異なるため、必ずサービス内容を確認し、自分の状況に合った業者を選ぶことが大切です。

退職代行は、一言でいうと「退職手続きを代行してくれるサービス」です。しかし、サービスの中身にはさまざま特徴があり、どのような種類があるのかを理解しておくことが、自分に合う退職代行を選ぶ秘訣です。

私たち編集部が誰にでもわかりやすいようにまとめた「退職代行サービス完全ガイド」の記事はこちらからご確認できます。

退職代行サービスの法的根拠

退職代行サービスは、民法第675条に定められている「委任契約」の一形態として法的に認められています。

この条文では「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」と規定されています。

つまり、退職の意思表示という法律行為を、退職代行業者に委託することは法的に有効です。労働者には民法で保障されている退職の自由があり、この権利行使を第三者に委任するというのが退職代行の仕組みです。

「退職の権利を行使したいけど、言い出しにくい…」。そんな方の代わりに退職意思を会社に示す退職代行サービスは、適法なサービスとして認められ、多くの方に利用されています。

退職代行サービスの料金の相場は?

退職代行サービスの料金相場は、運営元によって異なります。

運営元が民間企業の場合1万~5万円程度、労働組合(ユニオン)の場合2.5万~3万円程度、弁護士の場合5万~10万円程度が料金相場とされています。

| 運営元 | 料金相場 |

|---|---|

| 民間企業 | 1万~5万円程度 |

| 労働組合(ユニオン) | 2.5万~3万円程度 |

| 弁護士 | 5万~10万円程度 |

もともと退職の代行は、退職に関するトラブルを解決する目的で、弁護士が担っていた業務です。それが近年、民間企業や労働組合でもサービスをはじめ、利用者も増加傾向にあります。

しかし、料金相場が違えば、サービス内容も運営元ごとに異なります。どんなに安かろうと自分の状況に合った退職代行サービス内容を選ばないと、トラブルに発展するケースがあるため、注意が必要です。

金額の相場に対して、安すぎる退職代行サービスは、口コミが悪い傾向にあります。どのサービスにするか決める前に、退職代行サービスの金額相場ぐらいは知っておくべきでしょう。

私たち編集部が2024年12月にリサーチした80個近い退職代行サービスの中から割り出した、「退職代行の金額相場」はこちらからご確認できます。

退職代行の普及率は?

退職代行サービスの利用は、近年着実に広がりを見せています。マイナビの2024年10月の調査によると、直近1年間で転職した人のうち16.6%が退職代行サービスを利用しており、特に20代では18.6%と若い世代での利用率が高くなっています。

職種別では営業職が25.9%と最も高く、次いでクリエイター・エンジニア職が18.8%となっています。

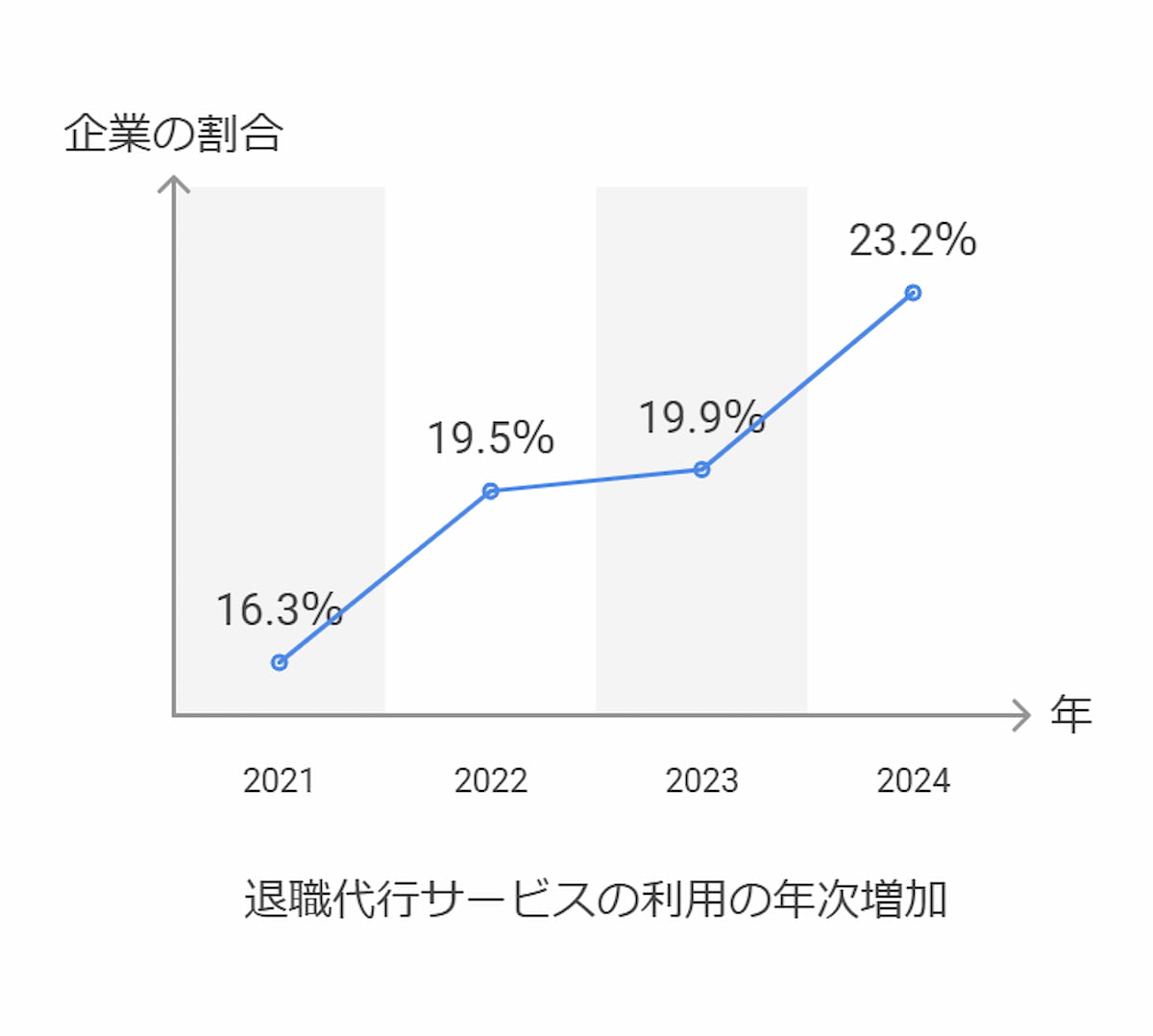

企業側の調査でも、2024年上半期に約4社に1社(23.2%)で退職代行による退職者が確認されており、この数字は2021年の16.3%から年々増加傾向にあります。

退職代行を使われた企業の割合

特に金融・保険・コンサルティング業界(31.4%)やIT・通信・インターネット業界(29.8%)での利用が目立ちます。利用理由としては「引き留められた(引き留められそうだ)から」が約4割を占め、「自分から退職を言い出せる環境でないから」が続くなど、職場でのコミュニケーションの課題が浮き彫りとなっています。

参考:マイナビ転職「退職代行サービスに関する調査レポート」2024.10

2.退職代行サービスの種類と特徴

前述したように退職代行サービスの内容は運営元ごとに異なり、運営元は主に弁護士、労働組合、民間企業の3つに分けられます。

それぞれの特徴の違いを理解し、自分の状況に合ったサービスを選びましょう。

弁護士による退職代行サービス

法律の専門家である弁護士による退職代行サービスは、会社と交渉ができるのが特長です。

たとえば、有給休暇の取得、未払いの給料・残業代・退職金の請求など、退職に伴う交渉が可能です。仮に会社が反論しても法的根拠に基づいて交渉できるので、安心して退職代行を任せられます。

さらに退職手続きで法的トラブルに発展しても、弁護士に依頼しているため、迅速に対応してくれる点もメリットです。そのため、法的対応が必要な方は、弁護士による退職代行サービスが適しています。

労働組合による退職代行サービス

労働組合による退職代行サービスは、労働組合法で定められている団体交渉権や団結権を利用して、退職代行をします。

退職に伴う有給休暇の取得や未払いの給料・残業代・退職金の請求などについて会社とも交渉が可能です。しかし、訴訟や慰謝料の請求が必要で法的トラブルに発展しかねない場合には対応できず、弁護士に依頼しなければなりません。

したがって、費用を抑えてある程度の交渉までしてもらいたい方であれば、労働組合による退職代行サービスがおすすめです。

民間企業による退職代行サービス

民間企業による退職代行サービスは、ほかの運営元と比べて料金相場が低いのが特徴です。

しかし、退職代行サービス内容は依頼者に代わって会社に退職する旨を伝えることだけで、会社と交渉は一切できません。

そのため、会社に退職の意思のみを伝えるだけでよい場合は、民間企業による退職代行サービスでも問題ないでしょう。

3.退職代行サービスのメリット・デメリット

退職代行サービスには、さまざまなメリットがある反面、少なからずデメリットも存在します。

サービスの利用を検討しているのなら、メリットとデメリットの両方を把握しておきましょう。

退職代行サービスのメリット|心理的負担の軽減と迅速な退職手続きができる

会社に自ら退職の意志を伝えるのは、少なからず心理的負担が生じます。お世話になった会社を裏切ることにならないか、上司に怒られてしまうのではないかなど、さまざまな不安や恐怖、懸念が頭をよぎる方もいるでしょう。

しかし、退職代行サービスを利用すれば、本人に代わって退職の意志を会社に伝えてもらえるため、精神的負担が軽減できます。また、退職に伴う書類の提出など、多くの手続きを迅速に済ませられることもメリットです。

退職代行サービスのデメリット①|コストがかかる

自身の口で退職の意向を伝えれば1円もかかりませんが、退職代行を利用すれば少なからずコストがかかります。万が一、退職できなかったとしても料金を支払わなければなりません。

その反面、どうしても退職したい方にとっては、多少コストがかかっても退職できるならよいという意見もあります。

退職代行サービスのデメリット②|法的リスクを抱えることも

退職代行サービスを利用して会社を辞めたことで、会社から損害賠償請求や懲戒解雇を受けるリスクがあります。ただし、このようなケースは非常に稀であり、退職はそもそも労働者の権利であることを覚えておきましょう。

料金の安さだけで悪徳な退職代行業者を利用してしまうと、トラブルに見舞われることがあるため運営母体や方針、実績などを見て、注意して退職代行会社選びを行いましょう。

退職代行サービスのデメリットは、利用する人によっても異なります。退職代行を利用するデメリットについて詳しく知りたい方は、私たち編集部が誰にでもわかりやすいようにまとめた「退職代行のデメリット」の記事もご確認ください。

4.退職代行サービスを利用したほうがいい状況

現在、以下のような状況下で退職を考えているのなら、退職代行サービスの利用を検討しましょう。

1.ハラスメントや過酷な労働環境に直面している場合

パワハラが横行しているようなブラック企業に勤めている場合、退職の意志を伝えても受け入れてもらえなかったり、強引に引きとめられたりするおそれがあるため、退職代行を利用すべきケースと言えます。

また、労働環境が過酷なケースも同様です。長時間労働が当たり前、残業代や休日手当などが未払いなど、劣悪な労働環境で働き続けることは身体に悪影響を及ぼしかねません。健康のためにもできるだけ早く退職代行サービスを利用しましょう。

2.退職の意思を伝えにくい職場環境にある場合

従業員が辞めると企業は新たな人材を確保せねばならず、採用コストや育成コストがかかるため、退職を引きとめるケースも珍しくありません。

退職の意思を伝えにくい、いくら退職の意志を伝えても話が先に進まない職場は、直接退職を伝えたことでトラブルが生じる可能性もあるので、余計なトラブルを避けるためにも退職代行サービスを利用しましょう。

3.心身の健康を優先する必要がある場合

パワハラやモラハラ、セクハラなどの被害に遭っている、職場環境が劣悪であるなどの理由で、心身に不調を抱えている場合、早急に退職代行サービスの利用を考えてみましょう。

心身の健康が損なわれると、仕事だけでなく私生活にも悪影響を及ぼすおそれがあり、回復するにも一定期間を要するため、早期の退職が望まれます。

また、退職代行サービスを利用することで、パワハラやモラハラの原因である会社関係者と直接やり取りをおこなう必要がなくなります。

そのため、精神的苦痛から解放される面でも、退職代行サービスの利用は依頼者にとって大きなメリットです。

5.退職代行サービス利用前に確認したいポイント

退職代行サービスを利用してスムーズな退職を望むなら、事前に会社の就業規則や有給の残りを確認しておきましょう。

会社との就業規則を準備

会社の就業規則には、組織に属する従業員が守るべき事柄が定められています。退職に関する手続きや退職金などについても記載されているため、事前に内容を確認しましょう。

特に退職スケジュールについては、民法627条第1項では2週間前に申し出るというルールが規定されていますが、就業規則によっては「1か月前に」など別の規定が用意されていることも多いため注意が必要です。

会社の就業規則を見たことがない、そもそもあるのかどうかも分からない、といった方がいるかもしれませんが、常時10人以上の従業員を雇用する企業には、就業規則の作成・届け出が労働基準法で定められています。

そのため、就業規則が手元にない場合は、総務などに問い合わせてみましょう。

有給の残りを確認する

退職代行サービスを利用する場合、退職が完了するまでの間、有給休暇を取得するのが一般的です。有給残日数は多くの場合、給与明細に記載されているため、まずは給与明細を確認してください。

記載がない場合には、総務などに問い合わせ、有給残日数や取得状況を確認しましょう。

6.退職代行サービスの利用手順

初めて退職代行サービスを利用する方に向けて、ここでは一般的な退職代行サービスの流れを紹介します。

①事前相談・契約

退職する意思が決まったら、インターネットなどで気になる退職代行業者を探し、電話やメールなどで連絡を取ります。

多くの業者では無料相談をおこなっているため、それを利用してサービス内容や費用などを確認し、気になることがあれば質問しましょう。

相談したうえで問題なければ、サービス内容や料金、今後の流れについての説明を受け、正式に契約します。

②利用料金を支払う

退職代行業者の多くは前払い制です。そのため、契約を交わしたら、利用料金を支払います。支払い方法は業者によって異なるため、相談したときに確認しておくと安心です。

③担当と打ち合わせ

支払いを確認したら、担当者が希望の退職日や依頼者の個人情報などをヒアリングします。退職手続きに必要な情報を共有できたら、退職を伝える日時や会社に伝えてほしい内容など、具体的な内容を打ち合わせで決めます。

④退職代行が会社に連絡する

退職代行業者が本人に代わって会社に退職したい旨を伝えます。無事退職が承認された場合、これ以降の会社とのやり取りは、基本退職代行業者が行ってくれます。

⑤アフターフォロー

退職代行業者の中には、転職や失業給付申請のサポートなど、アフターフォローをおこなっているところもあります。アフターフォローの内容は業者によって異なり、場合によっては別途費用が発生するケースもあるので、事前に確認しておきましょう。

退職代行は、退職手続きを代行してくれるといっても、申し込みさえすれば、あとは何もやらなくていいわけではありません。

「どのような流れで退職手続きが行われるのか」「自分は何をすればいいのか」を理解した上で、退職代行サービスを利用するようにしましょう。

私たち編集部が誰にでもわかりやすいようにまとめた「退職代行の流れ」の記事はこちらからご確認できます。

7.退職代行サービスを選ぶ際のチェックポイント

近年、退職代行業者は増加傾向にあり、どこに依頼すればよいのか悩む方も多いはずです。退職代行サービスを選ぶ際には、以下のポイントをチェックしましょう。

違法行為をしている業者もあるので注意

退職代行サービスの中には違法行為をしている業者もいるので、注意しましょう。

たとえば、民間企業による退職代行サービスが会社と交渉すると非弁行為になり、違法です。中には退職代行をせずに金銭だけを奪い取る業者もいます。

怪しい業者に引っかからないためにも、業者のホームページだけでなく、実績や口コミなどもしっかり確認することが大切です。

費用から選ぶ

退職代行サービスを安さだけで選んでしまうと、サービス品質が著しく劣る、契約後にトラブルが発生するケースがあります。

また、業者によっては基本料金以外に追加費用が必要なところもあります。そのため、業者を決める際は業務範囲と追加費用の有無を必ず確認してから選びましょう。

自力の状況とニーズに合った業者を選ぶ

自分が現在置かれている状況を把握したうえで、対応してもらえる業者を選びましょう。たとえば、給与の未払いがある、強引に引きとめられる可能性があるといったケースでは会社側と交渉が必要です。

そのため、法律に精通した弁護士による退職代行サービスが適しています。

私たち編集部が2024年12月にリサーチした80個近い退職代行サービスの中から厳選した、「おすすめの退職代行サービス10選」はこちらからご確認できます。

8.まとめ

退職代行サービスは2023年からテレビで取り上げられることも増え、社会的にも認知され始め、一般化しつつあるサービスです。

退職代行サービスの利用者は毎月増えており、企業からしても、退職代行を使われることがめずらしくなくなりました。

「退職したいけどできない」という方は、一度検討してみることをおすすめいたします。